作品一覧

-

White Dance(ホワイトダンス)

1972年に渡欧した時は振付に関する確たる考えもなく、パフォーマンスをただ考えついては、いつも「White Dance」と呼んでいた。アメリカへ移る前の日本滞在中に、私達はニューヨークデビューに向けてこの作品を振付け、1976年5月6日、ベアテ・ゴードンの企画により、ジャパン・ソサエティに於いてこの作品でデビューを果たした。映像は2011年、アメリカン・ダンス・フェスティバルでの再演より。

- 上演団体 / 個人

- Eiko & Koma

- 演出 / 振付

- Eiko & Koma

- 上演年

- 1976

-

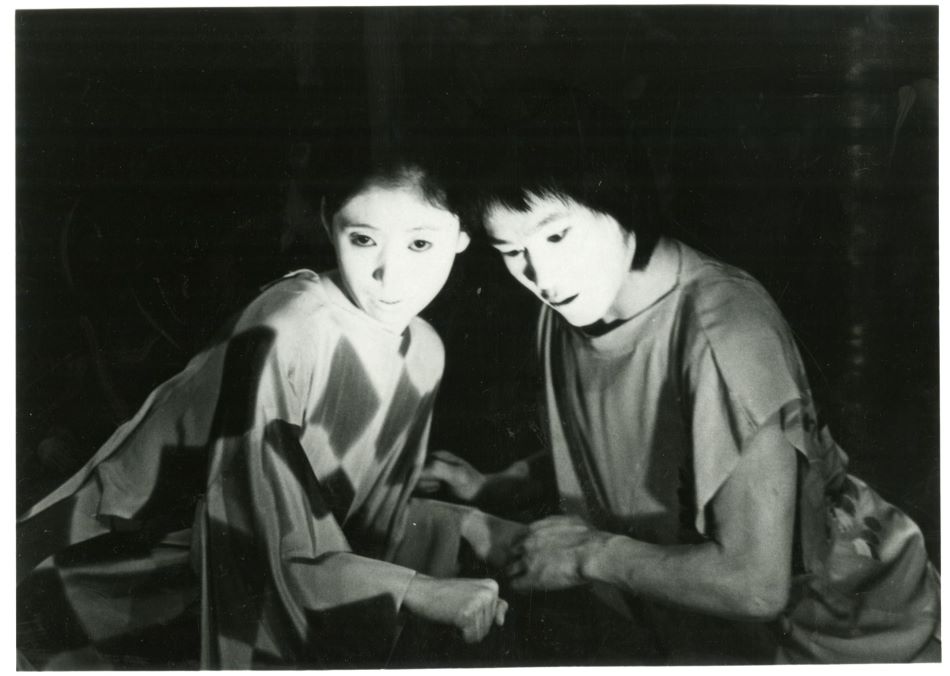

北方舞踏派舞踏紀 1975-1989

北方舞踏派の代表作を抜粋した映像集。

「塩首」(1975)、 「月下の畝」(1982)、「鷹ざしき」(1984)、「蝦夷面」(1989)の4作が収められている。

「塩首」は初演の第1日目よりの記録で、ビショップ山田が黒塗りで登場する。2日目は土方の指示で白塗りになったが映像が残されていない。「蝦夷面」の部分は「My Heart Beat」というタイトルが付けられている。

- 上演団体 / 個人

- 北方舞踏派

- 演出 / 振付

- ビショップ山田

- 上演年

- 1975

-

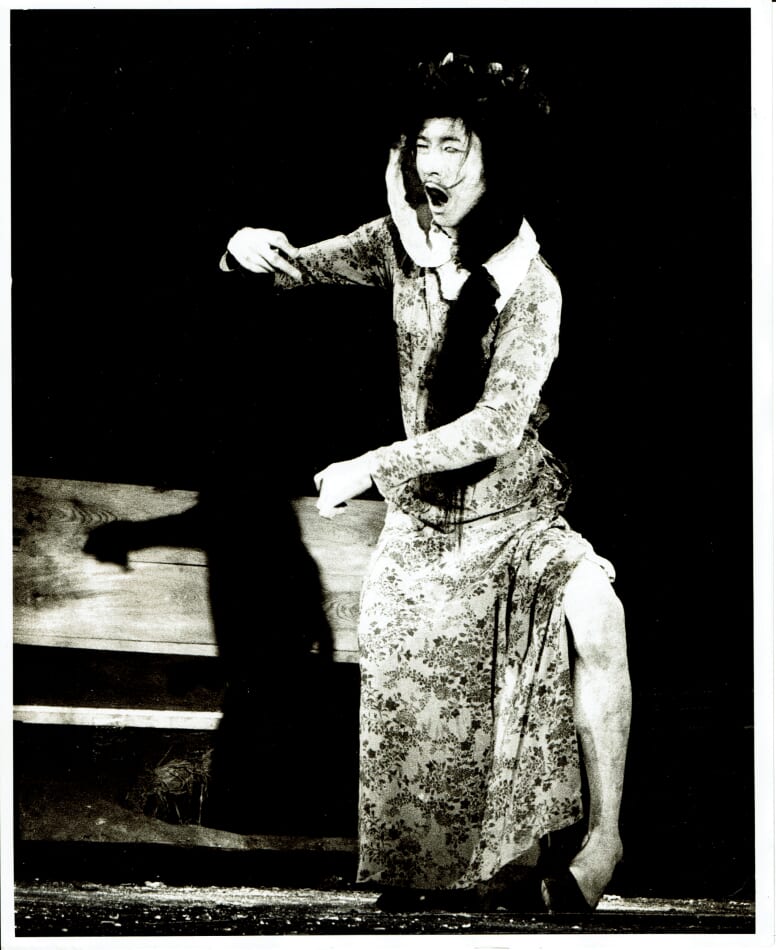

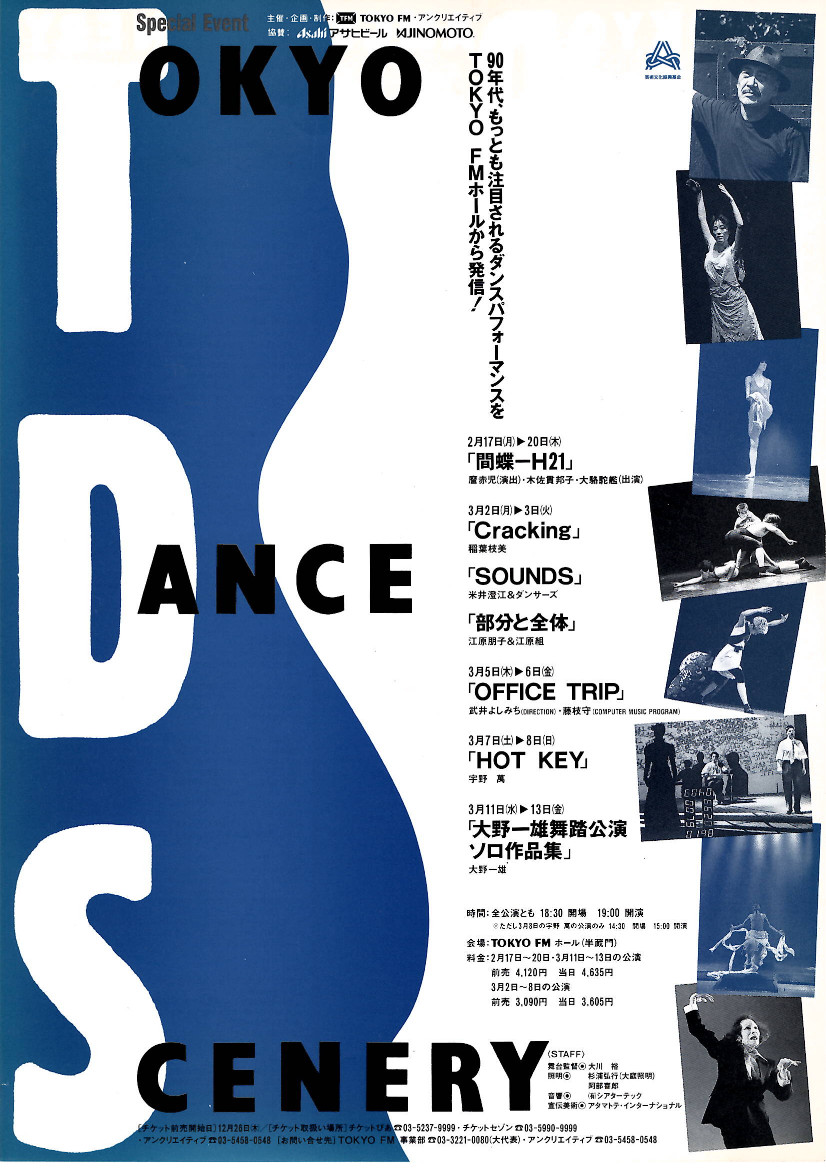

Hot Key

TOKYO DANCE SCENERY参加作品。中国北宋時代の廓庵禅師によって、禅修行を牛と牧童の関係で暗喩的に10枚の絵と共に描かれた、十牛図をモチーフに作られた。舞台上には宇野萬によって製作された、蹄の無い4頭の牛がいる。絶望的な闘いの後に得たものは何か?その時初めて彼は絶対無(空)に到達する。禅宗の難テキストに正面から挑んだ名作で国内公演はもとより北中南米大陸、フランスにて大好評を得た。

- 上演団体 / 個人

- 宇野萬

- 演出 / 振付

- 宇野萬

- 会場

- TOKYO FMホール

- 上演年

- 1992

-

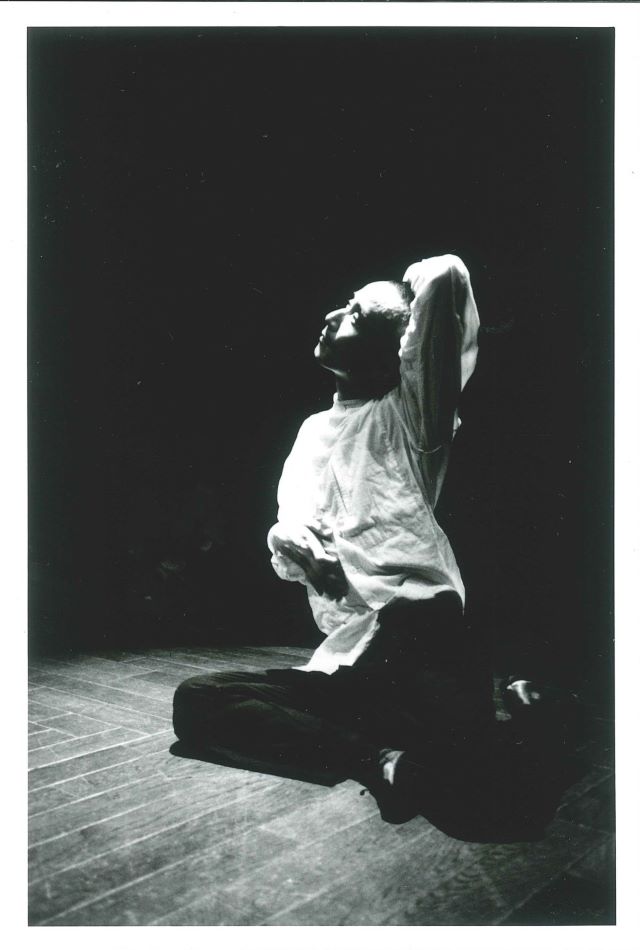

放下(ほうげ)9

第2回OSAKA DANCE EXPERIENCE参加、岩下徹ソロダンス公演。

「一、無音であること。一、即興であること。一、1時間1本勝負であること。一、直径2mの光の輪の中で踊ること。一、周囲を観客に囲まれていること。以上の条件のもとで踊ります。私のダンスにとって真に必要なものとはいったい何か。そんなことを自らに問いかけるためにこの試みは始まりました。かつて身体ひとつになってしまったところから始まったのが私のダンスなのですが、音楽もない小さな照明のなかから、はたして何を伝えることができるのでしょうか。そのことがはっきりと問われるに違いありません。私にとってダンスとは何であり、また何であるべきかということをいつも問い続けていたいと思います。」

- 上演団体 / 個人

- TORII HALL

- 演出 / 振付

- 岩下徹

- 会場

- TORII HALL(トリイホール)

- 上演年

- 1996

-

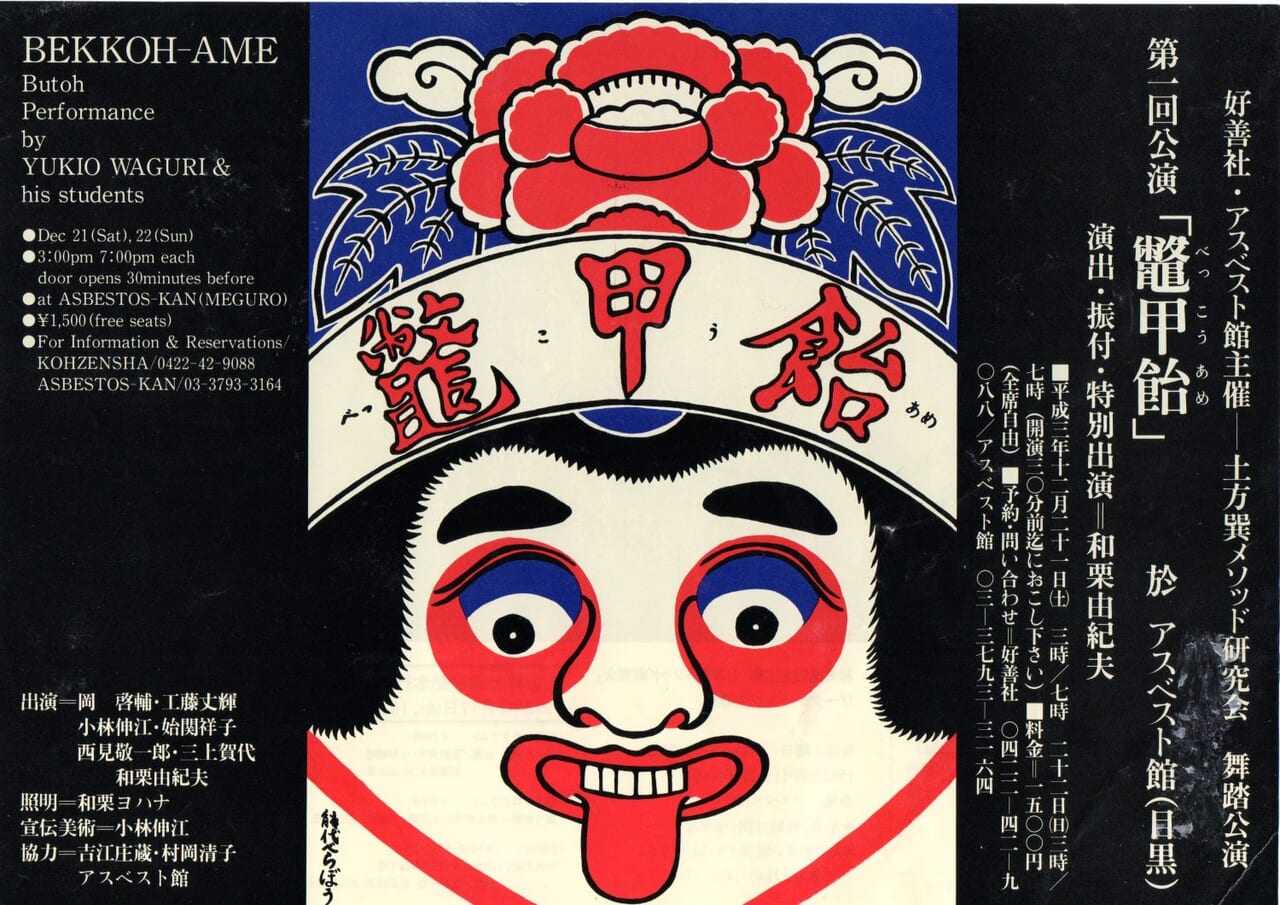

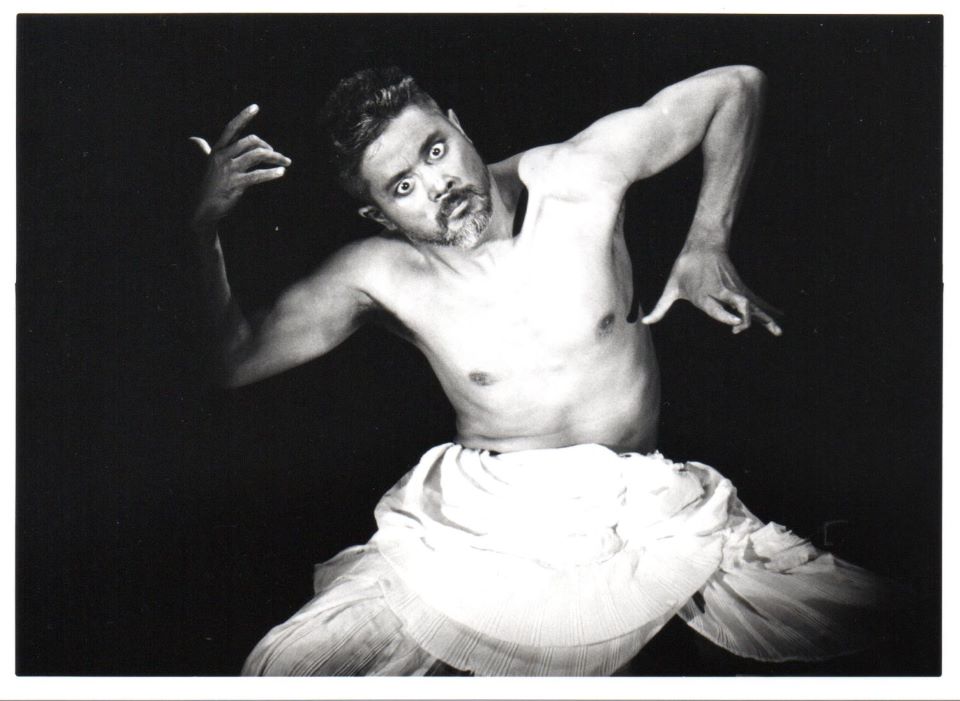

鼈甲飴

土方巽メソッド研究会舞踏公演。

「アスベスト館の元藤さんから、今年のはじめに、”和栗君、ワークショップを開講しませんか”というお誘いを受け、私が八年間居住まいをさせていただいたこの館に再び戻ることになり大変嬉しく思っております。四月から週一度のワークショップが始まり随分と人の出入りもありましたが、ここに一騎当千の若武者達を揃えまして”土方巽メソッド研究会”と名づけましたこの会の第一回目の公演を打つはこびとなりました。土方先生にとっては孫弟子にあたる彼らと共にアスベスト館の舞台に立つということで私はさらに力づけられるのであります。鼈甲飴とはフォルムのことですが、それは人の形を指しているのです。一人一人が自分の形を見つけ出す、そうあってほしいという思いをこめて名づけました。私も飴職人として存分に腕をふるわせていただきます。」(和栗由紀夫)

- 上演団体 / 個人

- 好善社

- 演出 / 振付

- 和栗由紀夫

- 会場

- アスベスト館

- 上演年

- 1991

-

反閇 -HEN BAI-

Mamu Festival参加作品。反閇とは陰陽道に於いて出行や鎮めの際に行われた呪術である。後に神道や密教、さらには、有職故実の世界などにも流入し、現在でも力士の踏む四股が反閇に淵源を辿ることができるとされている。宇野萬はここにヒントを得て作舞した。冒頭のソロはロープで身体を支え反重力のモチーフと思われ、男二人のシーンは口と尻をチューブでつなぎ循環する管・筒がモチーフと思われる。後半に3人で白い衣装のシーンは塩を撒き祓いのイメージが見られる。前作Hot Keyラストシーンの陰陽舞からさらに陰陽の世界を展開した作品といえる。ドイツにて1日の上演のみである。

- 上演団体 / 個人

- Mamu Festival

- 演出 / 振付

- 宇野萬

- 会場

- ゲッティンゲン青年劇場

- 上演年

- 1994

-

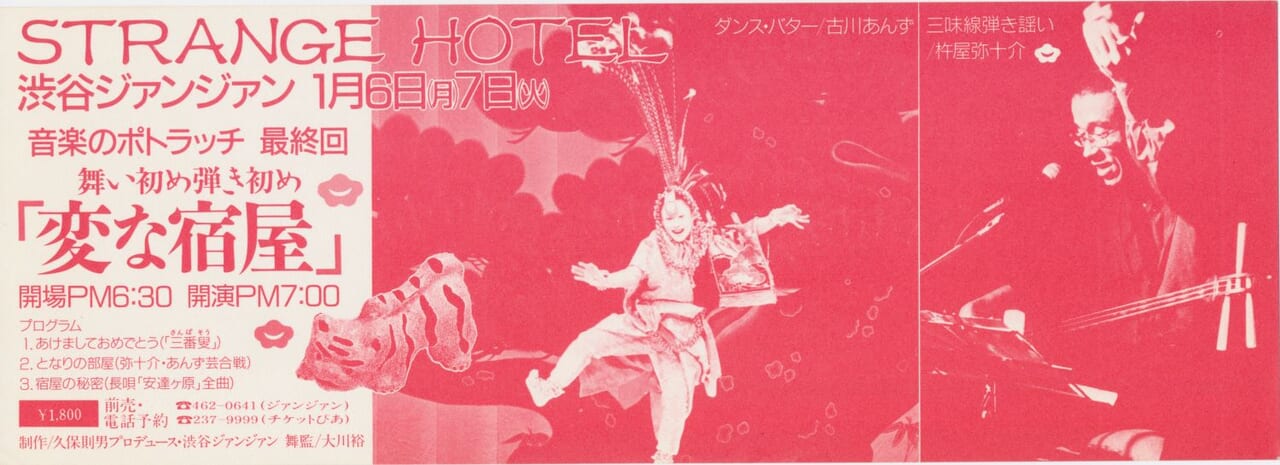

変な宿屋

1985年3月から渋谷ジャンジャンにて行われたシリーズ「音楽の贈り物(ポトラッチ)」の最終回。シリーズ中唯一の邦楽と古川との競演。日本のパコ・デ・ルシア、杵屋弥十介との丁々発止なやり取りが観客の笑いを誘う。

長唄「安達ヶ原」の鬼の宿を「変な宿屋」にみたて、全体が宿屋の出来事として構成されている。

プログラム

1.あけましておめでとう(「三番叟」)

2.となりの部屋(弥十介・あんず芸合戦)

3.宿屋の秘密(長唄「安達ヶ原」全曲)

- 上演団体 / 個人

- 古川あんず

- 演出 / 振付

- 古川あんず

- 会場

- ジャン・ジャン

- 上演年

- 1986

-

Petite Hanako

明治から昭和初期にかけてヨーロッパで活躍した女優、花子こと太田ひさの数奇な生涯を事実に基づいて構成したテレビドラマ。ひさは、オーギュスト・ロダンのモデルにもなった唯一の日本人で、森鴎外の小説「花子」のモデルでもある。花子を古川あんずが演じている。1994年11月10日放映。

- 上演団体 / 個人

- 株式会社テレビ朝日

- 上演年

- 1994

-

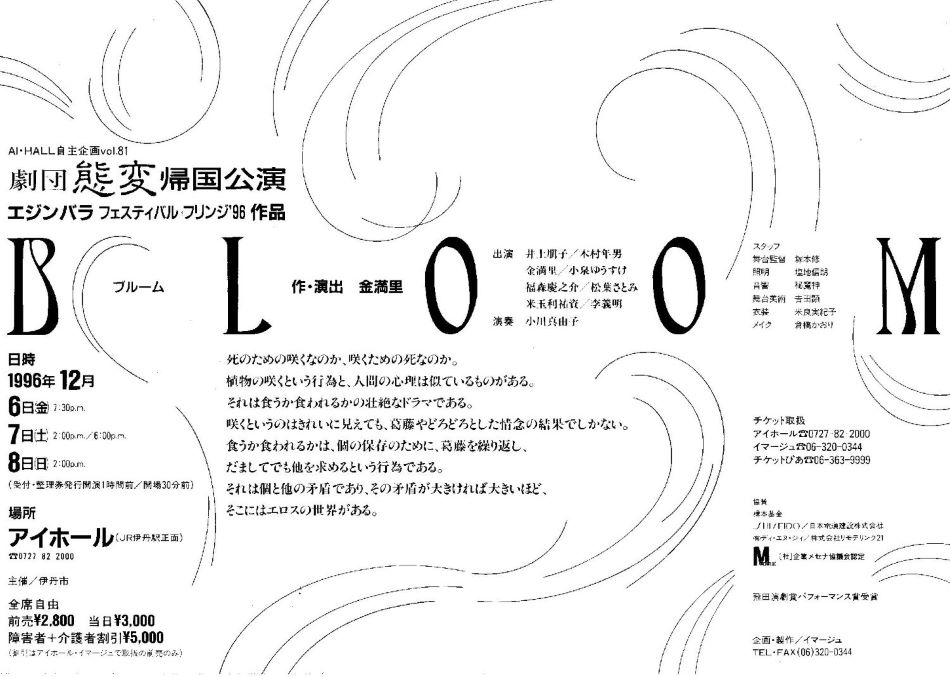

BLOOM

エジンバラ フェスティバル フリンジ’96参加作品。AI・HALL自主企画 Vol.81、劇団態変帰国公演。飛田演劇賞パフォーマンス賞受賞。

1996年8月に、エジンバラ・フリンジ・フェスティバルにて初演。「全くビリビリとしびれるような感動にみまわれる」(The Stage紙)「身体の動きというものの美しさ、意味深長さを教えられる。」(The Scotsman紙) 等の絶賛を受ける。その後、更に練り上げ深めつつ、国内各地で上演を重ねた劇団態変の自信作。

- 上演団体 / 個人

- 劇団態変

- 演出 / 振付

- 金満里

- 会場

- 伊丹アイ・ホール

- 上演年

- 1996

-

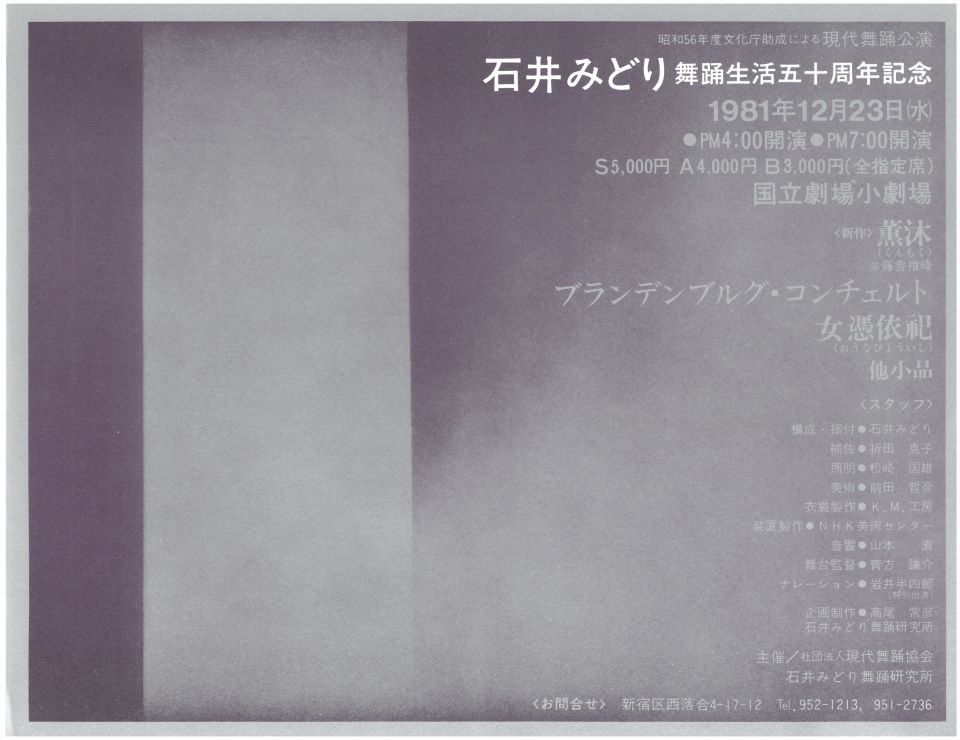

ブランデンブルグ・コンチェルト 他

英国の振付師アントン・ドーリンに「こういうものは観たことがない」「この踊りのためにバッハは作曲したのではないか」といわしめた。それが石井みどりのブランデンブルグ・コンチェルトである。石井みどりのこだわりであるリズムの取り方、「溜め」(リズムの裏をとること)から動くこと、「盗み音」があること、「動中の静であること」、これは日本の伝統的な音のとりかたでもある。本作はこれらを象徴する石井みどり作品の代表作のひとつである。

石井みどり舞踊生活五十周年記念公演の第一部を収録。小品5本(南の月、ゴリウォーグのケークウォーク、うだる、三つのテーマ、四壁)とブランデンブルグ・コンチェルトで構成された。昭和56年度文化庁助成による現代舞踊公演。

- 上演団体 / 個人

- 石井みどり・折田克子舞踊研究所

- 演出 / 振付

- 石井みどり

- 会場

- 国立劇場小劇場

- 上演年

- 1981

-

Blanc ササヤイテイル ツブヤイテイル

美術館のように展示されたクローデイーヌ・ドレの作品は、白い紙が人型のように畳まれ、重なり、群れを作っている。時に灰色、墨色の粉が煙のように、彼らを覆っている。

それは、戦争の只中にいる人々のようにも見える。

すると、その中から飛び出したような白い3人のダンサーが空間を歩き、飛び、転がり、時に異形の形で踊る。歩きまわる黒い女は、世界から弾き出され行方を失った者にも見える。

彼らは、交差し、出会い、また離れていく。世界はどこに行くのだろうか。

- 上演団体 / 個人

- 山田せつ子

- 演出 / 振付

- 山田せつ子

- 会場

- スパイラルホール

- 上演年

- 2012

-

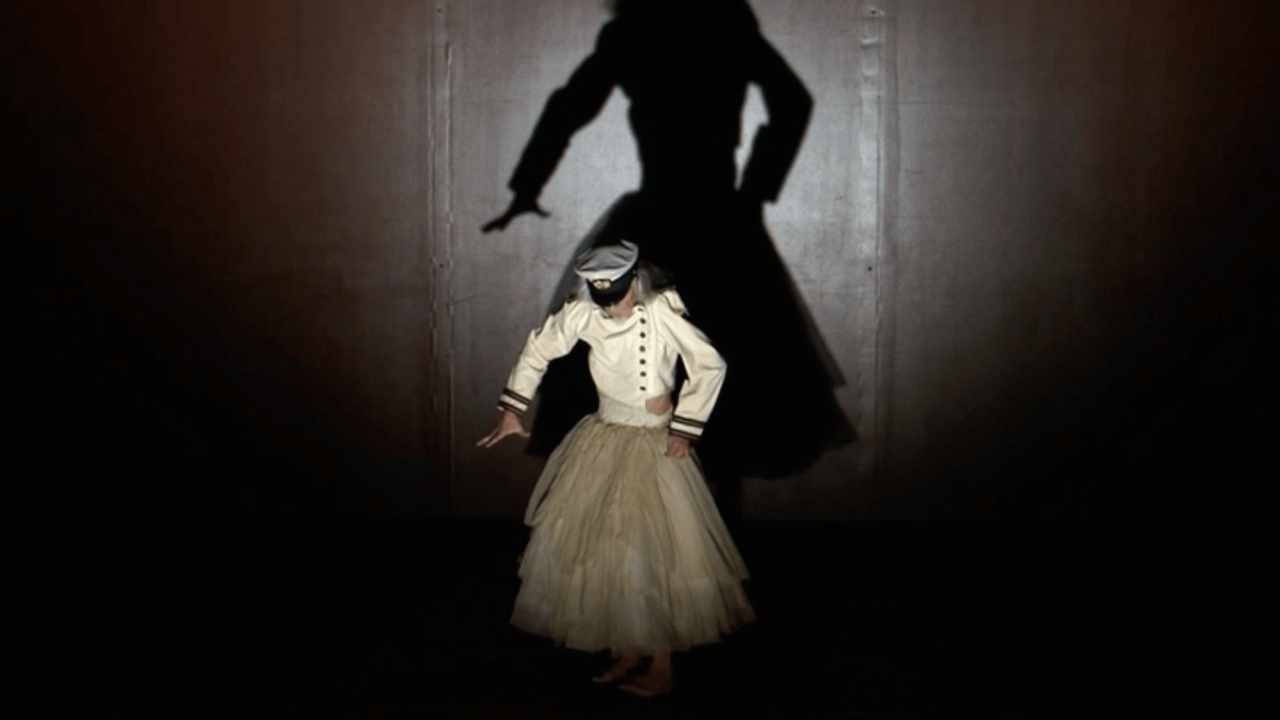

舞踏よりの召喚―20世紀、牡丹。

―もし、「舞踏」が舞台の上に現前だか、顕現だか、降臨だかしたならば喝采。

未だかって、そのような舞踏の神が微笑んだ舞台にお目にかかった事はないけれど、こちらも手をこまねいている時間はない。神が愚図るようであれば、引きずり出すなり、燻り出すなりし、たとえ歪んでいようとも微笑んでもらはねばなるまい、それが舞踏への返礼というヤツだ。―プログラムより

1971年に初の独舞踏公演を開いたその同じ場所で(当時は高円寺会館)、40年を経て64歳の武内靖彦が原点に還る。

ー武内靖彦 踏業四十周年記念独舞リサイタル

- 上演団体 / 個人

- 武内靖彦

- 演出 / 振付

- 武内靖彦

- 会場

- 座・高円寺1

- 上演年

- 2011

-

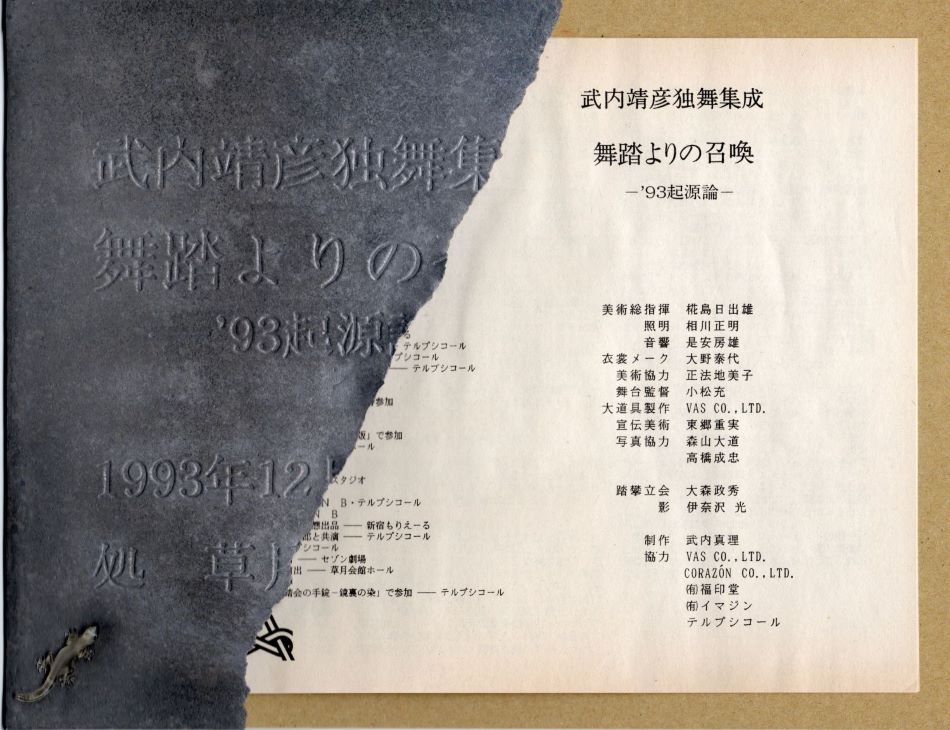

舞踏よりの召喚 −93起源論−

「コノ作品チョッとヤバいかもしれない。構成上「全裸」の景を置いた。完全な「真っ裸」、ものの勢でそのような仕儀と相成ったが、草月ホールに迷惑係らなくて「ホッ!」とだったかもしれない、イヤそんな事すら考えていなかったろう。今にして憶えばの話。」(武内)

武内靖彦独舞集成・踏業22周年記念リサイタル。40周年には、同じく「舞踏よりの召喚」と銘打って記念リサイタルを開催した。

- 上演団体 / 個人

- 武内靖彦

- 演出 / 振付

- 武内靖彦

- 会場

- 草月ホール

- 上演年

- 1993

-

舞踏とは命がけで突っ立ている死体である

タイトルは、土方巽自身が自らの舞踏を表すアフォリズムとなっている。本作は、水戸芸術館での「日本の夏1960―64」の参加作品として、元藤燁子が構成・演出。1960年代前半期の美術における前衛活動を回顧する展覧会に、前衛美術家と協同した土方巽のオマージュとして発表。「肉体の叛乱」のフィナーレのシーンの巨大な写真パネルが吊られたエントランスのフロアで、元藤のほか、大野一雄、大野慶人らが踊った。

- 上演団体 / 個人

- アスベスト館

- 演出 / 振付

- 元藤燁子

- 会場

- 水戸芸術館現代美術センター

- 上演年

- 1997

-

舞踏市~盲泥棒篇~

石井満隆DANCE EXPERIENCE公演。暗黒の中に「肉市」の文字がジワジワと燃えるところから公演が始まる。客席に座る盲目の老婆をさらい舞台に上げ三味線を弾かせ、華麗に舞う石井。その後、黒子4人に抱えられ妖しいストリップを披露する。大きな布を覆った獅子舞のような怪物が舞台を旋回。そして、大鎌を振回す狂気の石井が枯れ草男の正体を暴く。鉄兜を被った男を電気グラインダーで研磨し、火花と黄燐の鬼火が暗闇の世界を華やかに彩る。ラストは出演者をステージ上に並ばせ、石井の感謝の舞いでフィナーレを迎える。

- 上演団体 / 個人

- 石井満隆

- 演出 / 振付

- 石井満隆

- 会場

- 池袋球体劇場

- 上演年

- 1969

-

物質的なものと見ることの自由 (TOKYO SCENE 88)

「ピュアな創作現場とアコースティック・サウンドのコラボレーション」と銘打った「TOKYO SCENE 88」は1988年12月8日~11日まで4組のコラボレーションを展開。

3日目には浜田剛爾のインスタレーション・パフォーマンスと松本清志の即興チェロ演奏のコラボレーションが行われた。

第1部 パフォーマンス(黒い檻の中で<私>は歌う)

第2部 トーク(私の身体に言葉のkissを…)

第3部 パフォーマンス(<私>は檻の外で眠っている)- 上演団体 / 個人

- スタジオ200

- 演出 / 振付

- 浜田剛爾

- 会場

- スタジオ200

- 上演年

- 1988

-

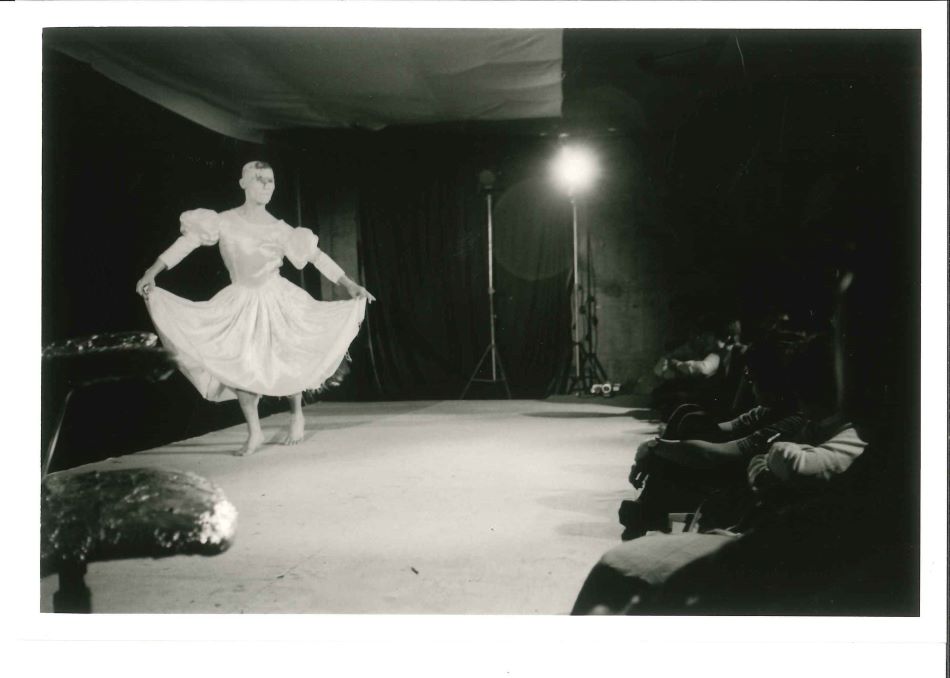

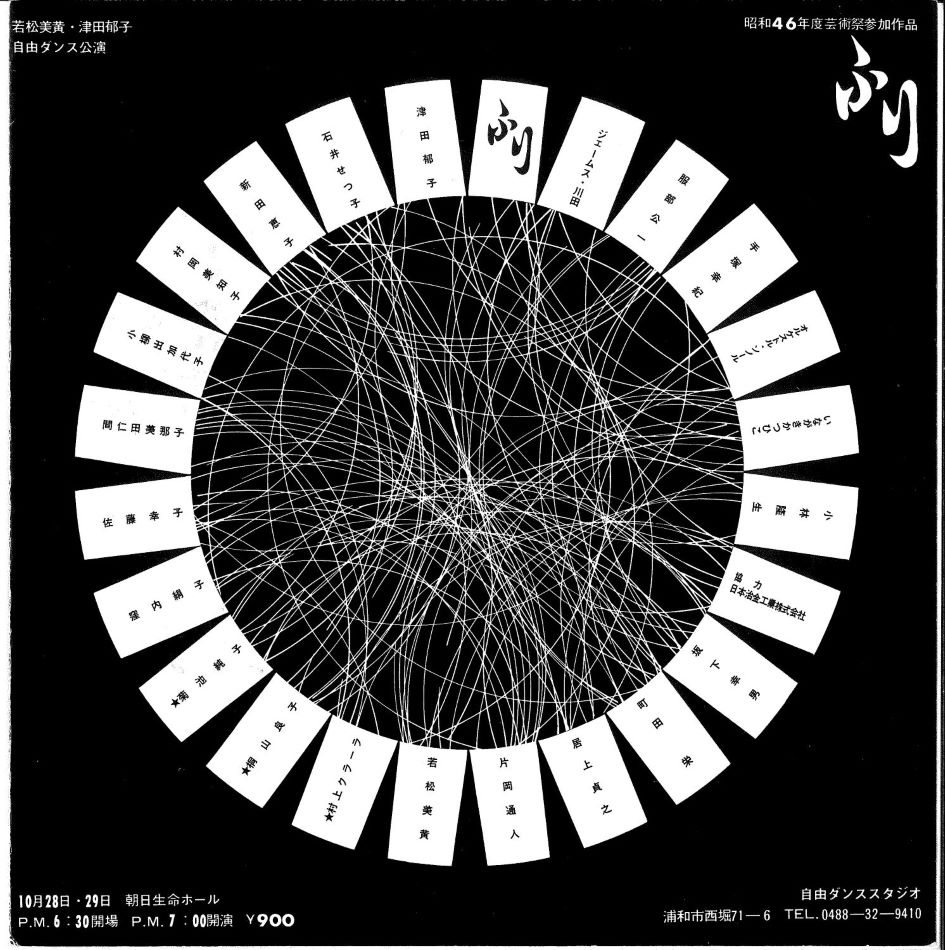

ふり

昭和46年度芸術祭参加作品。その演出・振付に対し、昭和46年度文化庁芸術祭優秀賞。

「ふりー日本の舞踊では、舞・振・踊りと三本の柱にたとえられる分極があります。ふりは、その振を本来の意味のダイナミズムに開放したいものとしてつけられた公演名です。」(プログラムより)

服部公一作曲の本公演オリジナル曲を含んだ楽曲を手塚幸紀指揮のオルケストル・ソノーㇽ(録音素材)、美術を当時新進気鋭のジェームス・川田が担当。ダンサーは女性10名、男性12名で、衣装はシンプルなレオタード、タイツであった。

- 上演団体 / 個人

- 若松美黄・津田郁子自由ダンス

- 演出 / 振付

- 若松美黄、津田郁子

- 会場

- 朝日生命ホール

- 上演年

- 1971

-

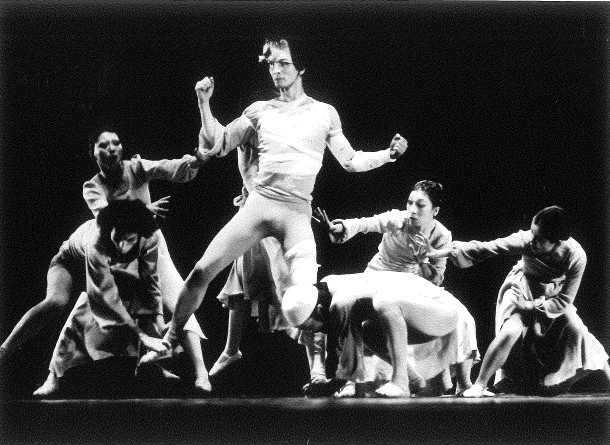

フランケンシュタインの寓話

昭和55年度文化庁芸術祭参加作品。

博士の生命に対する執着から産み出された不完全な生命体の物語。

愛する人の死を受け止められない。愛する人と過ごす幸せな未来を願う人々。

生から死、死から生の輪廻の輪から外され壊れていく一人の男。

命と云う神秘に見せられ、ただ全てを知りたかった一人の博士。

恐ろしく悲しい物語だ。

- 上演団体 / 個人

- 若松美黄・津田郁子自由ダンス

- 演出 / 振付

- 若松美黄、津田郁子

- 会場

- 読売ホール

- 上演年

- 1980

-

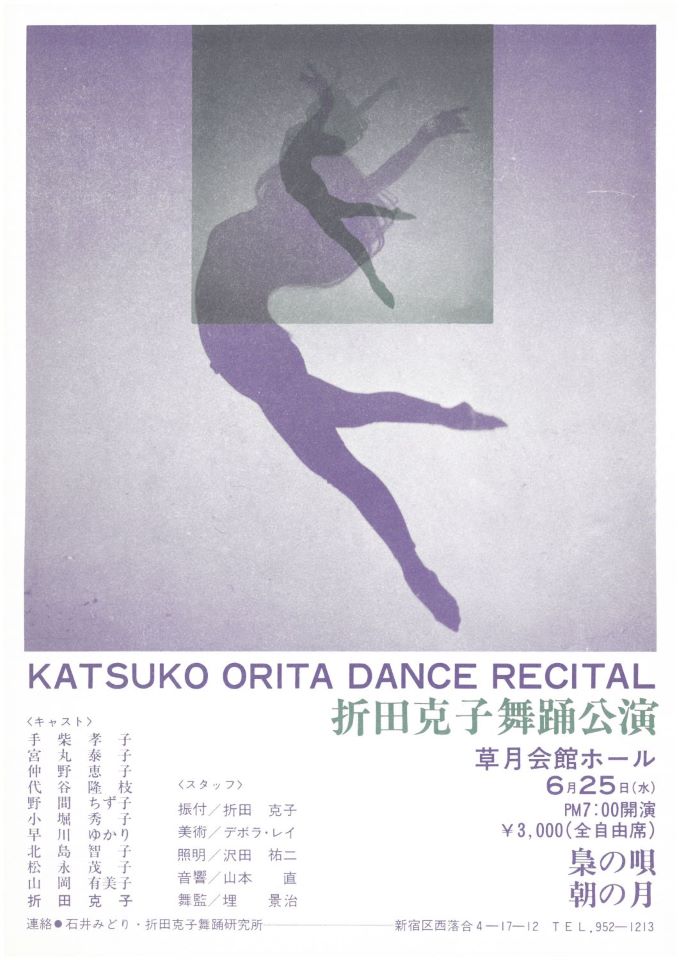

梟の唄

折田克子舞踊公演より。折田克子は縁起物といわれる「梟」を収集していた*。梟はギリシャ神話においては女神アテーナの象徴であるとされる。その梟を題材にし、梟の特性である夜行性、神秘性などを空間の中にどのように構築していくか、の追求のさまが描かれる作品である。

*生きた梟は含まない。

- 上演団体 / 個人

- 石井みどり・折田克子舞踊研究所

- 演出 / 振付

- 折田克子

- 会場

- 草月会館ホール

- 上演年

- 1980

-

福島を運ぶ

尾竹永子ソロプロジェクト「A Body in Places」。Tokyo Real Underground(Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13)参加作品。

尾竹永子は、1976年からニューヨークを拠点にパフォーマンス・デュオ Eiko & Koma(エイコ&コマ)のひとりとして活動し、アメリカを中心に多くの国で高く評価されているアーティスト。2014年から開始したソロ活動でも注目を集めている彼女の「A Body in Places」プロジェクトが初めて日本で実現した。東日本大震災から10年を経た東京の上野エリア(上野駅、東京文化会館、仲通商店街など)および旧博物館動物園駅と渋谷川暗渠の地下空間に尾竹が身を置き、福島のイメージを建築物や衣装に投影し、身体を重ねていく姿を追う。

映像収録場所:上野エリア/旧博物館動物園駅/渋谷川暗渠の地下空間

作品中、映写されている映像:『福島に行く』(写真 ウィリアム・ジョンストン / 編集 尾竹永子 / 音楽 デイヴィッド・ハリントン ークロノス・クァルテット)

「Tokyo Real Underground」会期:2021年4月1日~8月15日

- 上演団体 / 個人

- 特定非営利活動法人ダンスアーカイヴ構想

- 演出 / 振付

- 尾竹永子

- 上演年

- 2021