作品一覧

-

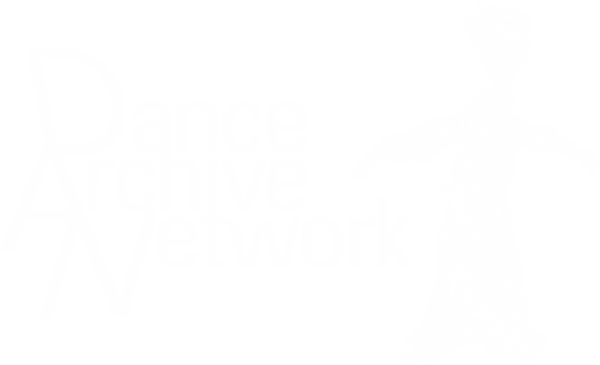

リッツホテルのように大きなダイアモンド

日本・ヨーロッパ・アフリカ合同製作作品ー 世界ダンス体系Ⅱ。

「1933年には、キング・コングは男性原理を象徴するものだった。半世紀後の今日では、それは、富の力の前に敗れ去ろうとする、全世界の「土」と「水」と「誇り」の象徴となった。今こそ、愛の不可能性に傷ついたキング・コングに、優しいエールを贈る時だ。まだ、まにあうだろうか。」ー古川あんず(プログラム解題より)

プログラム:

Act1.歯磨き夫人と宿六 / Act2.何処へ / Act3.濡衣 / Act4.神を買収する三博士 / Act5.ラプソディ・イン・ブルー(1.月の貝と鏡貝 2.襲撃 3.種子 4.生贄 5.伝令 6.幽霊と歩哨 7.キングコングの夢の中で)

1991年7月12日には、名古屋市民会館にて上演された。

- 上演団体 / 個人

- 古川あんず

- 演出 / 振付

- 古川あんず

- 会場

- PARCO劇場

- 上演年

- 1991

-

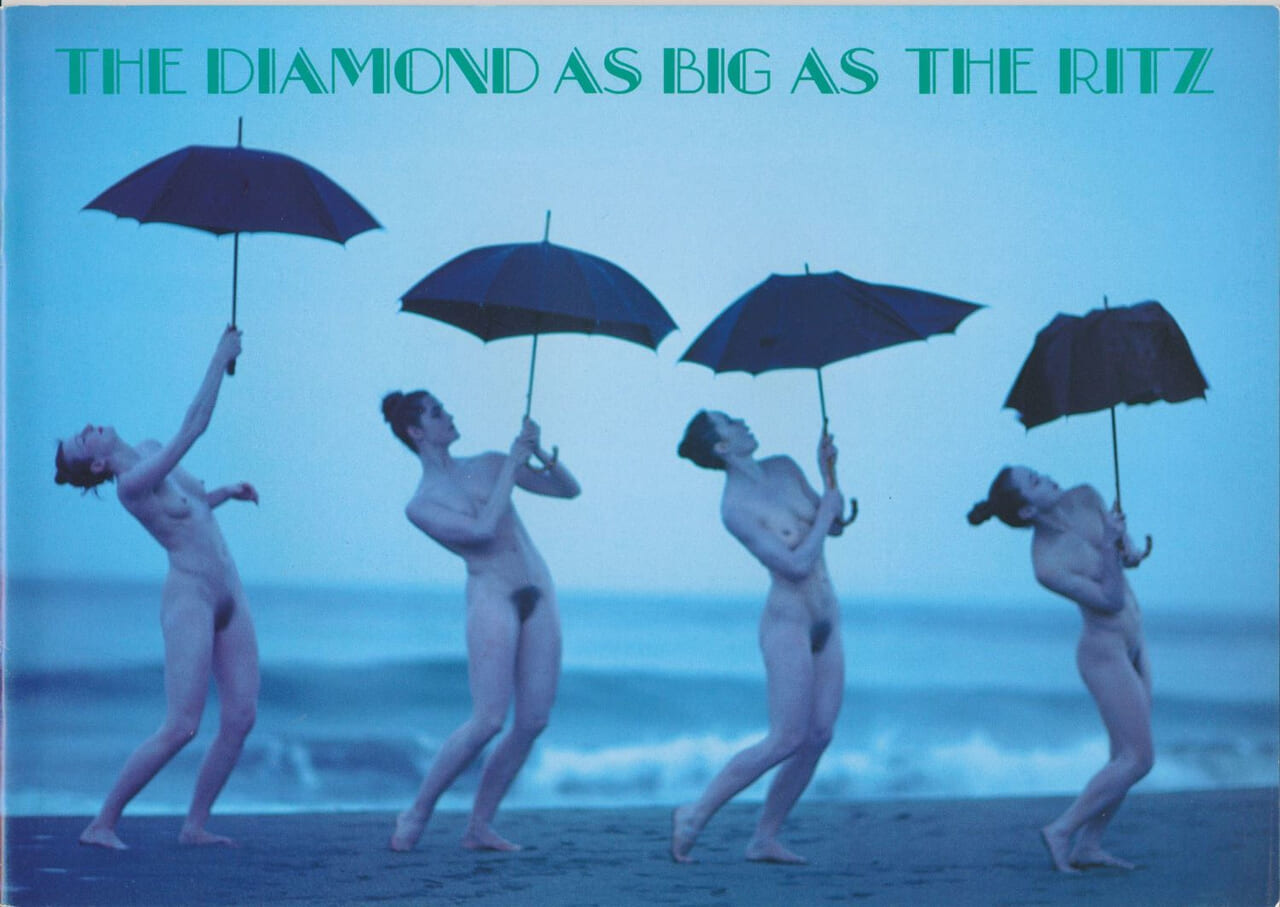

ラ・アルヘンチーナ頌

大野一雄舞踏公演 。「ラ・アルヘンチーナ頌」は、大野一雄を世界的舞踏家に押し上げた代表作で、1977年初演。「ラ・アルヘンチーナ」とはスペイン舞踊の革新者として知られるラ・アルヘンティーナ・アントニア・メルセのこと。大野一雄が1929年に帝国劇場でメルセの来日公演を見たときの深い感動が創作の源となっている。「頌」は讃えるの意。第9回(1977年度)舞踊批評家協会賞受賞。

- 上演団体 / 個人

- 大野一雄舞踏研究所

- 演出 / 振付

- 大野一雄

- 会場

- 第一生命ホール

- 上演年

- 1977

-

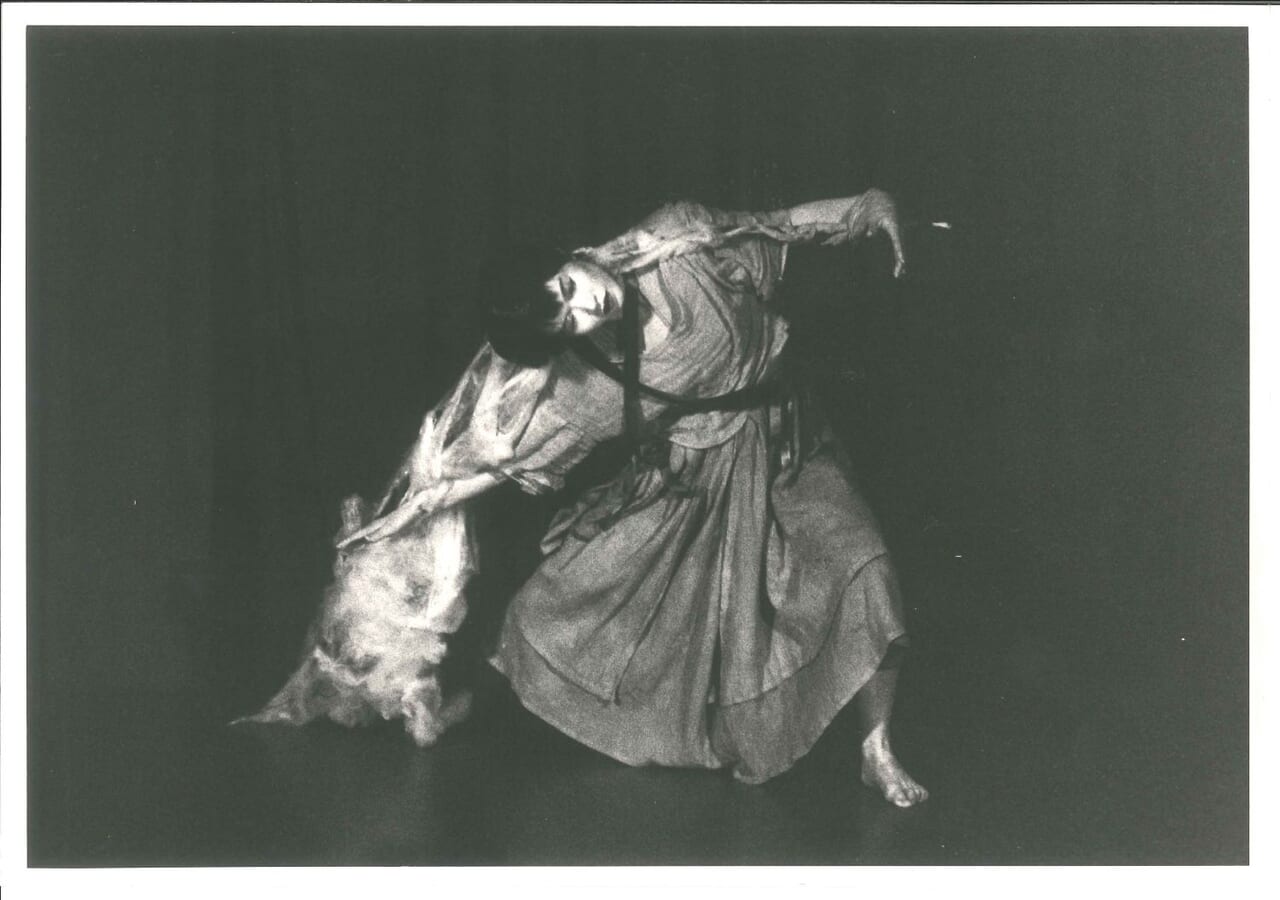

Lament(哀歌)-dance for camera-

LAMENTは映像作家のジェームス・バーンとのコラボレーション映像作品。動きはエイコ&コマの1984年の作品ELEGY(悲歌)を改作している。ミネソタ州ミネアポリスのウォーカー・アート・センターからの委嘱を受け、アメリカ合衆国の国立芸術基金とジェローム・ファンデーションからの助成により作品化。1985年7月、ニューヨークのトリプレックス・シアターにて収録、1986年に編集。PBSで全国に配信された。© Eiko & Koma. James Byrne

- 上演団体 / 個人

- Eiko & Koma

- 演出 / 振付

- Eiko & Koma、ジェームス・バーン

- 会場

- トリプレックス・シアターにて収録

- 上演年

- 1986

-

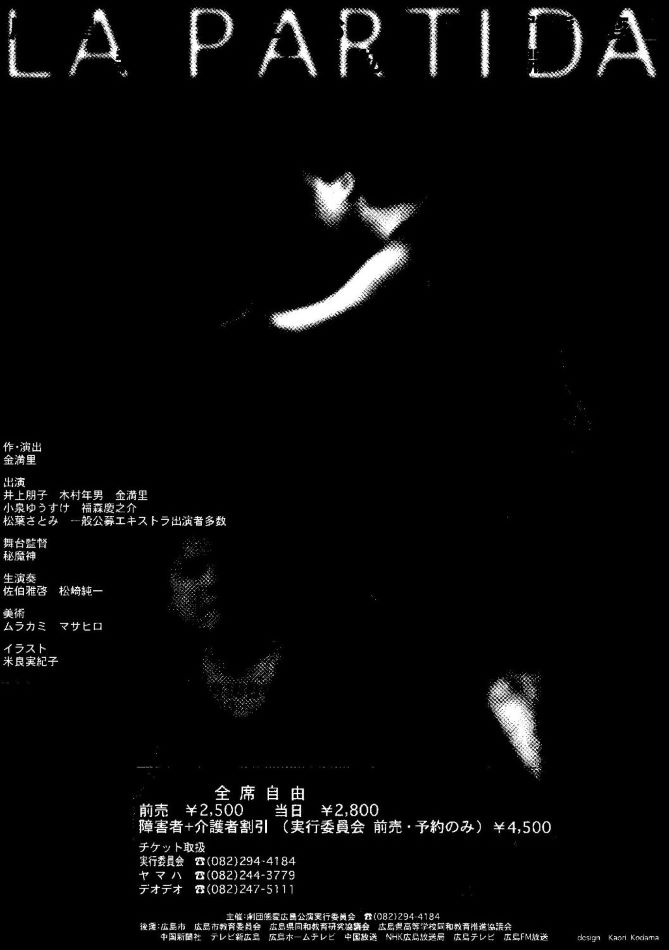

LA PARTIDA

人々の喜びや哀しみ、そして生きる権利を歌い、世界から愛されたチリのアーティスト、ビクトル・ハラ。巨大な暴力に抗しない強い意志で、勇気と希望を歌い続け、1973年のクーデターにより虐殺された。民衆の生きる力と普遍的な魂。彼が伝えたものは何だったのか。

同じ芸術家として、この問いにビクトル・ハラの名曲「La Partida」のライブ演奏を背に、地域から這い出てきた公募障害者エキストラの面々と共に取り組み、身体で表現した作品。

- 上演団体 / 個人

- 劇団態変

- 演出 / 振付

- 金満里

- 会場

- アステールプラザ 中ホール

- 上演年

- 1999

-

螺旋の夢・されば隠れたる石を見いださん

螺旋とは命の形である。朝顔の蔦に、銀河の構造に、DNAにと、螺旋はいたるところで私たちをとりまいている。生・住・異・滅、森羅万象の中で螺旋が舞踏している。私たちは肉体という夢の中で、上昇と下降の真っ只中に、宙づりになっている。しかし、案ずることはない。形にならないもの、目に見えないものの中にこそ真実が潜んでいることを知っているからだ。舞踏はひとつの道しるべに他ならない。新しい土地にこそ種は蒔かれるべきだ。そして、見たこともない新しい芽を出す日を待っていよう。

- 上演団体 / 個人

- 和栗由紀夫+好善社

- 演出 / 振付

- 和栗由紀夫

- 会場

- ラ・ヴィータホール

- 上演年

- 1994

-

螺旋の夢 ~舞踏+ピアノの二晩

螺旋とは命の形である。朝顔の蔦に、銀河の構造に、DNAにと、螺旋はいたるところで私たちをとりまいている。生・住・異・滅、森羅万象の中で螺旋が舞踏している。私たちは肉体という夢の中で、上昇と下降の真っ只中に、宙づりになっている。しかし、案ずることはない。形にならないもの、目に見えないものの中にこそ真実が潜んでいることを知っているからだ。舞踏はひとつの道しるべに他ならない。新しい土地にこそ種は蒔かれるべきだ。そして、見たこともない新しい芽を出す日を待っていよう。

- 上演団体 / 個人

- 和栗由紀夫+好善社

- 演出 / 振付

- 和栗由紀夫

- 会場

- ジャン・ジャン

- 上演年

- 1994

-

羅紗面天麩羅 その参

大野一雄フェスティバル2012参加作品。アジア・トライ。

福岡を拠点にする劇衆上海素麵工場の作品の中で、上杉満代が振付と自らのソロを踊っている。本公演は大野一雄フェスティバルの一環として、アジア的祝祭をテーマに開催する「アジア・トライ」のプログラムとして上演された。上杉は敢えて車椅子で登場するなど、師大野一雄の姿も彷彿とする。

- 上演団体 / 個人

- 大野一雄舞踏研究所

- 演出 / 振付

- 上杉満代、支那海東

- 会場

- BankART Studio NYK

- 上演年

- 2012

-

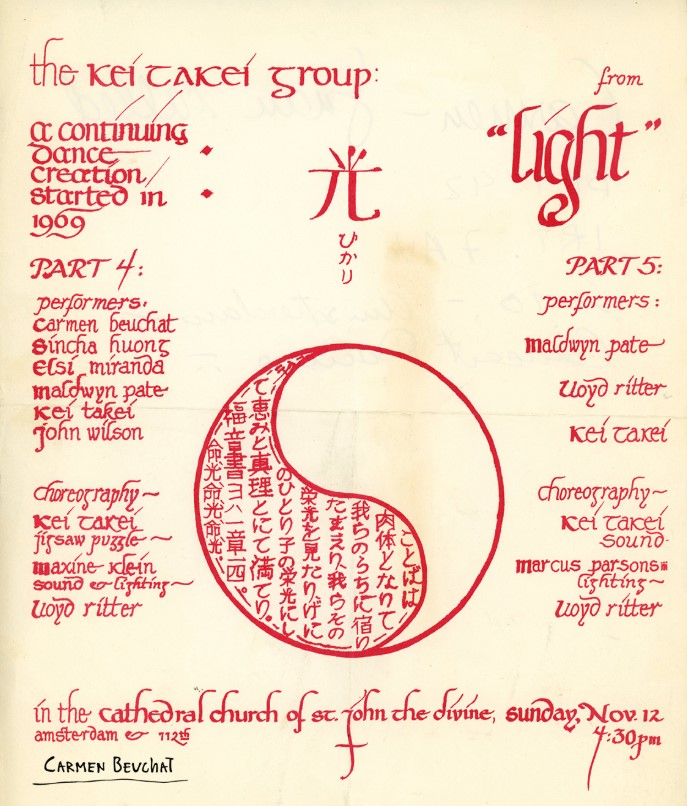

「LIGHT, Part 4 ジグソーパズル」&「ランチ」

ケイタケイは1969年9月、「LIGHT」でニューヨークデビュー。同年12月には「ランチ」を発表した。「LIGHT, Part 4 “ジクゾーパズル”」は1970年12月初演。

2005年の「ダンスがみたい!7」では「批評家推薦シリーズ」として参加団体の選出の理由などが推薦者から明示された。ケイタケイを推薦したのは舞踊評論家の山野博大は、オックスフォードの舞踊事典に、伊藤道郎、森下洋子、土方巽などと並んでケイタケイの名前が載っており、海外での評価が高いことを指摘した。

- 上演団体 / 個人

- Kei Takei’s Moving Earth

- 演出 / 振付

- ケイ・タケイ

- 会場

- 麻布 die pratze

- 上演年

- 2005

-

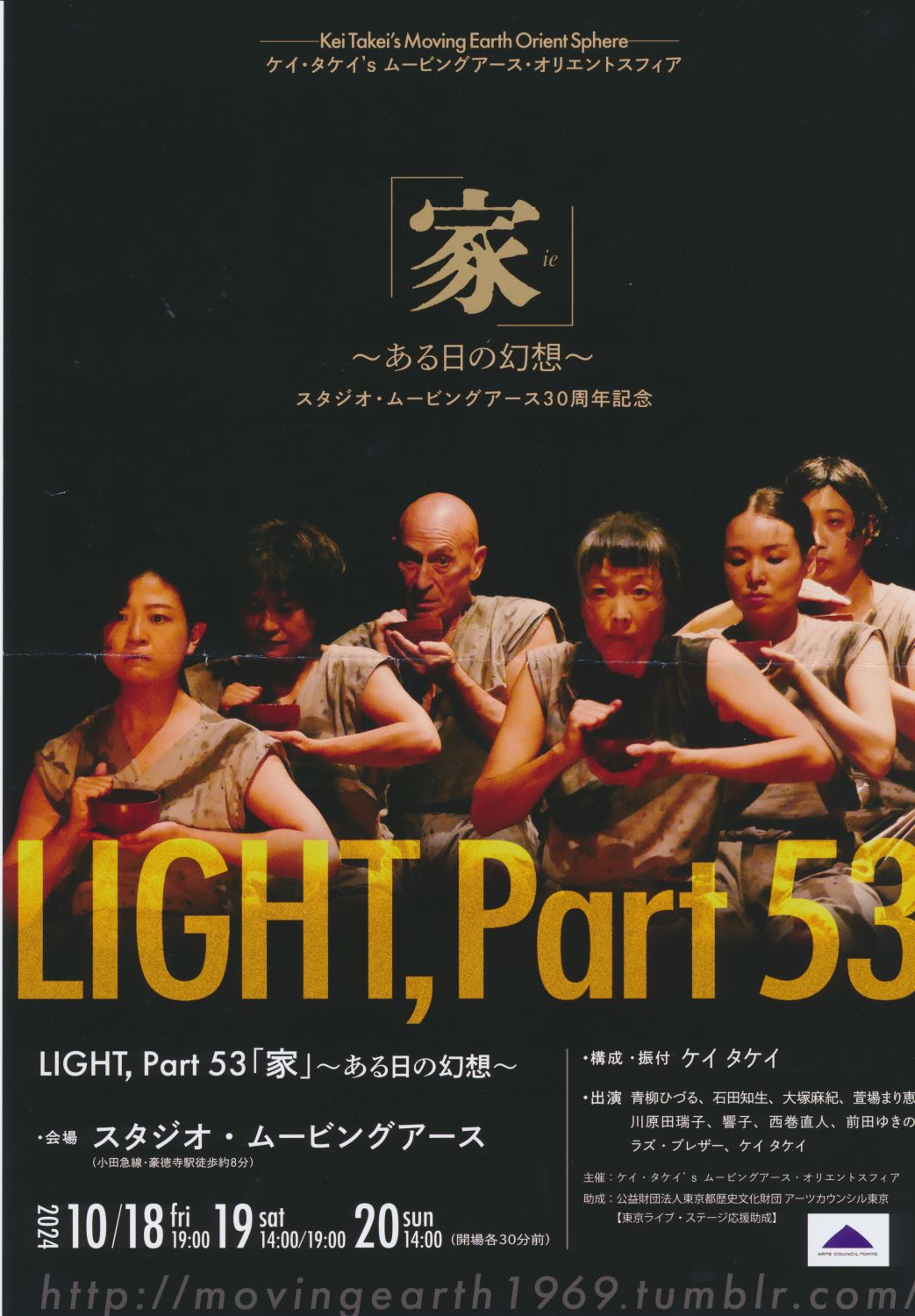

Light, Part53「家」~ある日の幻想~

― 最近私は、新幹線に乗る機会がたびたびある中、車窓の向こうに広がる家、家、家に地を這う蔦のイメージを想いうかべた。生き物のような家、家、家…。

そんな発想から今回の「家」の創作が始まった。どこへ辿り着いたのか自分でもわからない作品ではあるが、この家の中に入って行こうと思っている。― ケイ タケイ

1969年から続く「Light」シリーズのPart53初演。まだ2類相当だった新型コロナウイルスの影響で公演中止が散見される中での上演だった。

- 上演団体 / 個人

- Kei Takei’s Moving Earth

- 演出 / 振付

- ケイ・タケイ

- 会場

- シアターX

- 上演年

- 2022

-

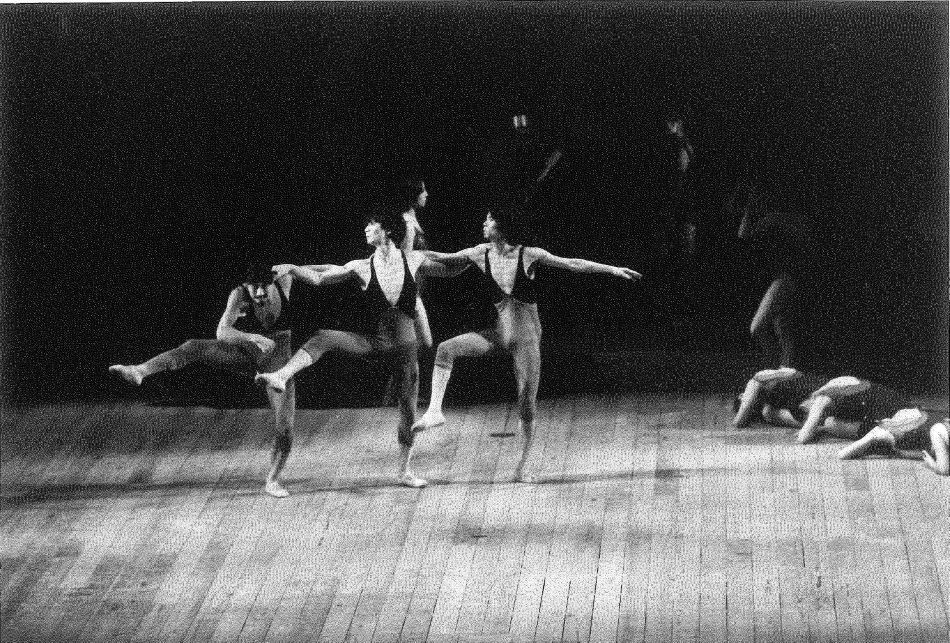

LIGHT, Part5

ケイ・タケイは1969年「LIGHT, Part 1」にてNYデビューを果たし、以来、LIGHTシリーズとして2022年12月までにPart 54まで発表。ソロの章もあれば大人数での章もあり、ひとつひとつの章は独立しているが、つながりあって大きなひとつの「LIGHT」を成している。

「LIGHT Part 5」は、1972年11月、ニューヨークのダンス・シアター・ワークショップにて初演。映像は1990年、武蔵野美術大学の庭で雨の中の上演となった時のもの。男性2人とケイ・タケイとの3人で踊る。

- 上演団体 / 個人

- Kei Takei’s Moving Earth

- 演出 / 振付

- ケイ・タケイ

- 会場

- 武蔵野美術大学

- 上演年

- 1990

-

Lion Heart

山田せつ子舞踏公演。

真綿が張られた1本の大きな枝が右手首に括られ、肩に背負われている。あたかも巨大な羽のように見える。傾いた首はゆっくりと傾き続け、静かにゆらゆらと動く。微細な振動だけが踊ることを形成していく。

踊ることの衝動に真っ直ぐに向かいあったこの作品を観たニューヨーク・ヴィレッジ・ヴォイスの批評家デボラ・ジョーイットは「舞踏のジャンヌ・ダルク」と評した。山田せつ子のダンスの原点ともなる作品。

- 上演団体 / 個人

- 山田せつ子

- 演出 / 振付

- 山田せつ子

- 会場

- 神遊館スタジオ33

- 上演年

- 1982

-

よあそび

室野井洋子は2000年に札幌に移住し、高橋幾郎とのユニット「あの世のできごと」を始動。一方、東京では、2003年から美学校で「踊る身体」というワークショップを始め、武蔵小金井にあったフリースペースアートランドでも度々公演を行った。「よあそび」でも一切の装飾を排してその空間に身を置き、身体からダンスが生成する機を見つめ続ける。

- 上演団体 / 個人

- 室野井洋子

- 演出 / 振付

- 室野井洋子

- 会場

- 武蔵小金井フリースペース・アートランド

- 上演年

- 2005

-

夜明け

昭和52年度文化庁芸術祭参加作品。

「世の中というものが本当に立派なものなら、世の中に根ざした私の悲哀も立派なしっかりしたものであろう。

世の中がメチャクチャと思うなら、悲哀も、メチャクチャに分解するものと思いたい。

夜も朝も、生まれる前も死した後も、同じように生き残っていくものなのか。

作品中、現代のルーツである30年代の悲哀が処々に顔を出す。老化に向かう肉体が抱く嘆き節が、当時の流行にのっかり軽薄にロマン的回顧に滑り込むということなのでしょう。」(若松美黄ープログラムから一部文言を書き直し抜粋)

ダミア「暗い日曜日」クルト・ワイル「三文オペラ」他、ロベルト・フィルポ「エル・アマネッサ(夜明け)」等と、NHK録音集・「昭和の記録」を使用。

- 上演団体 / 個人

- 若松美黄・津田郁子自由ダンス

- 演出 / 振付

- 若松美黄、津田郁子

- 会場

- 読売ホール

- 上演年

- 1977

-

夢みる奇想天外 (ウェルウィッチア)

AI・HALL自主企画 Vol.37。

ナミビアの砂漠で海霧だけを糧に千年も生き二枚だけの葉がのたくり伸び続けるという植物ウェルウィッチア・ミラビリス(和名・奇想天外)に想を得た抽象作品。過酷な環境にじっと耐えてまどろむウェルウィッチアは夢の中で花から産まれ宇宙の卵の中で遊び深い密林をさまよい、そして火と水を掲げ持ち、通り過ぎていった命たちを追慕する。

- 上演団体 / 個人

- 劇団態変

- 演出 / 振付

- 金満里

- 会場

- 伊丹アイ・ホール

- 上演年

- 1992

-

夢、奢りのあと

昭和62年度文化庁芸術祭参加作品。

メタファーとしての王の最期を描く。

専制的な帝王がしだいに没落の道を辿る。将軍は背き、愛妾は逃げ、王は捕えられ処刑が言い渡される。王を捕えた者が次の王になる。それは昨日までの王の道化であった。

死の直前の王。この人生の皮肉は「一場の夢」だ。

運命の女神達に操られ、滅亡は避けられない。満月が欠け始め細くなり、やがて新月になる。

青春の終焉、定年、或いは肉体の衰え、大きくは栄枯盛衰、大自然の四季の移ろいなどのメタファーとして描かれる。

次の王が昨日までの道化なら、今までの王もかつては道化であった、という苦さ。

- 上演団体 / 個人

- 若松美黄・津田郁子自由ダンス

- 演出 / 振付

- 若松美黄、津田郁子

- 会場

- 読売ホール

- 上演年

- 1987

-

幽霊とさくらんぼ Ⅰ

2008年の6月より“肉(肉体)”にちなんで、毎月29日に開催された連続舞踏公演シリーズ「肉体の劇場」の第1弾。第1部を「舞踏というジャンルの間口を拡げるような」自由で実験的な舞台、第2部を原田伸雄のソロ中心の舞踏という2部構成を基本とした。2011年5月29日をもって3年間の連続公演シリーズは幕を下ろした。

「身体論がはやり、いつしか『肉体』という言葉が使われなくなったが、『身体』ではきれいすぎる。そこからはみ出るもの、恥ずかしさやまがまがしさといったニュアンスがある『肉体』を舞踏の原点として忘れたくない。コンテンポラリーダンスなど、市民社会の枠に収まるものとは一線を引きたい」(原田伸雄ー 2008年6月 読売新聞夕刊、矢田民也によるインタビューより)

- 上演団体 / 個人

- 舞踏靑龍會

- 演出 / 振付

- 原田伸雄

- 会場

- スペース・テラ

- 上演年

- 2008

-

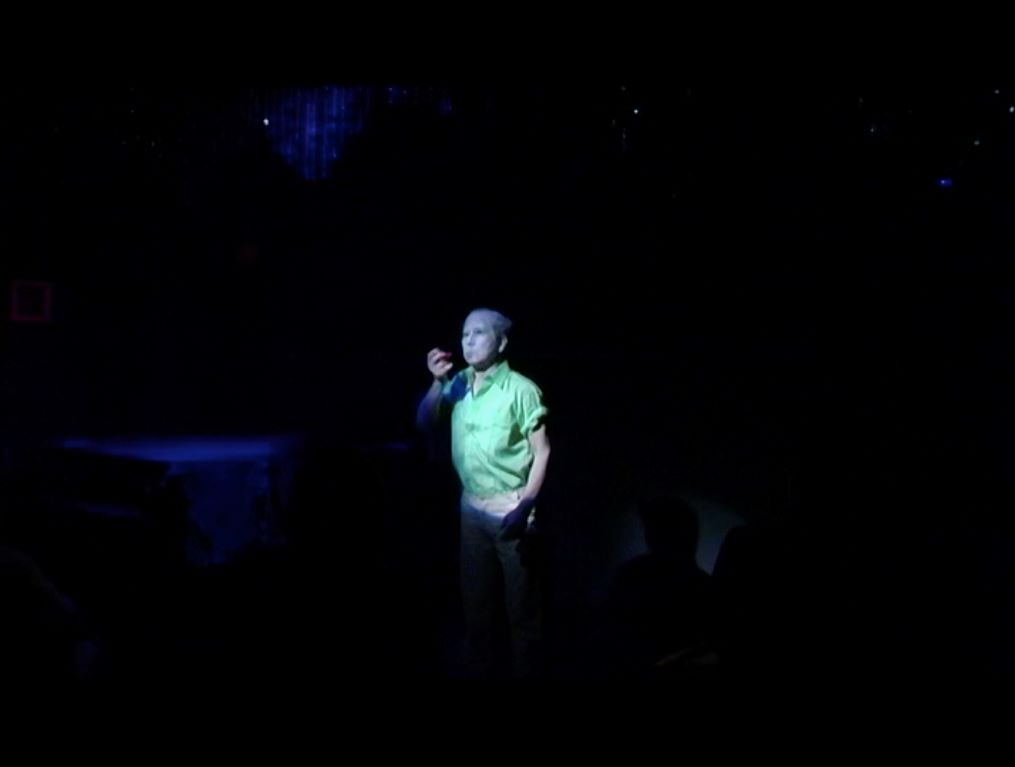

Your Teacher, Please

2008年から2016年にかけて3回に渡って来日し、舞踏家大野慶人の稽古を体験したアナ・リタ・テオドーロによる、大野慶人の稽古についてのレクチャーパフォーマンス。「ねじれた体や白塗り」などの舞踏のクリシェを取り払ったところに何があるかに興味をもってリサーチを重ねたアナ・リタの、舞踏に対する外からの深い視線が生み出す新たな作品であると同時に、大野慶人の稽古に触れることのできる貴重な作品ともなっている。

2018年6月パリ初演。

- 上演団体 / 個人

- 特定非営利活動法人ダンスアーカイヴ構想

- 演出 / 振付

- アナ・リタ・テオドーロ

- 会場

- Dance Base Yokohama

- 上演年

- 2024

-

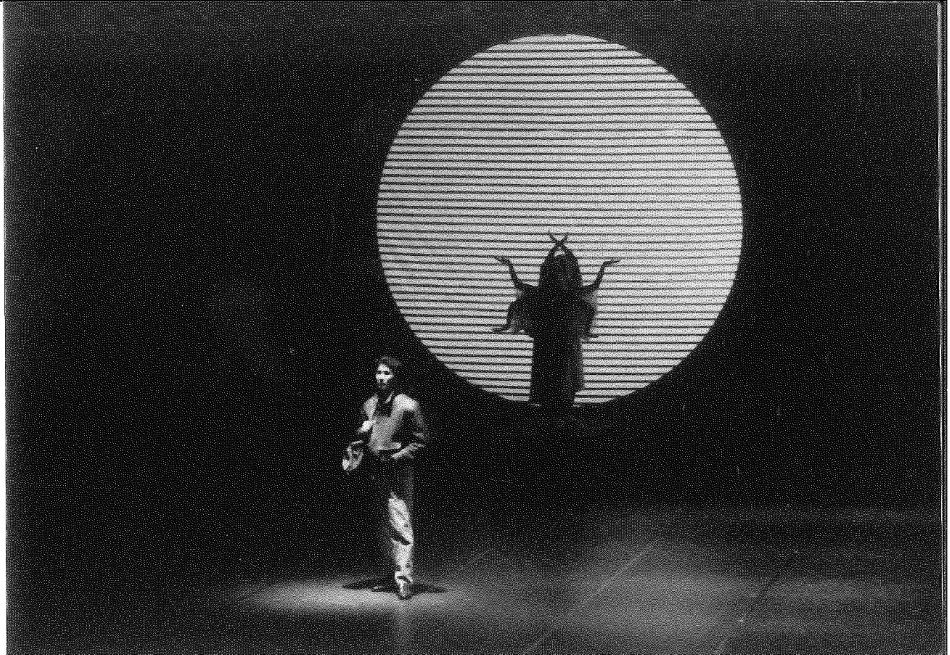

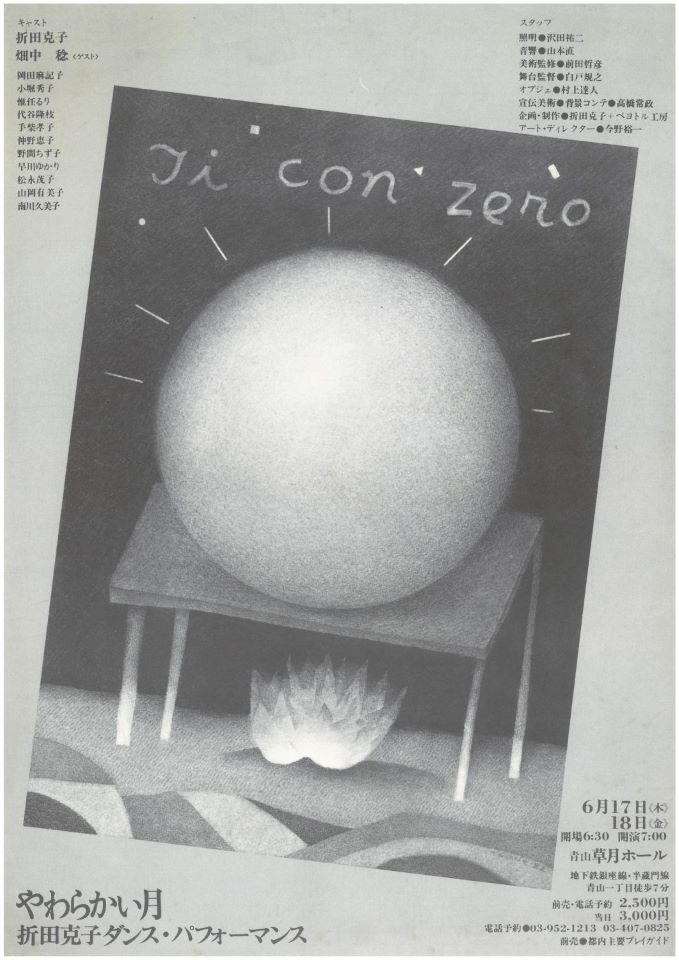

やわらかい月

折田克子ダンス・パフォーマンス。1980年代の折田は、台本:今野裕一、美術;前田哲彦、照明:沢田祐二等々をブレインに迎え、作品を展開していた。

ーやわらかい月が地球に接近し

ありとあらゆる硬質な突起を発生させ

地球がその本質をあらわにしたころの記憶を

人類はほんとうに喪失してしまったのだろうか。

- 上演団体 / 個人

- 石井みどり・折田克子舞踊研究所

- 演出 / 振付

- 折田克子

- 会場

- 草月ホール

- 上演年

- 1982

-

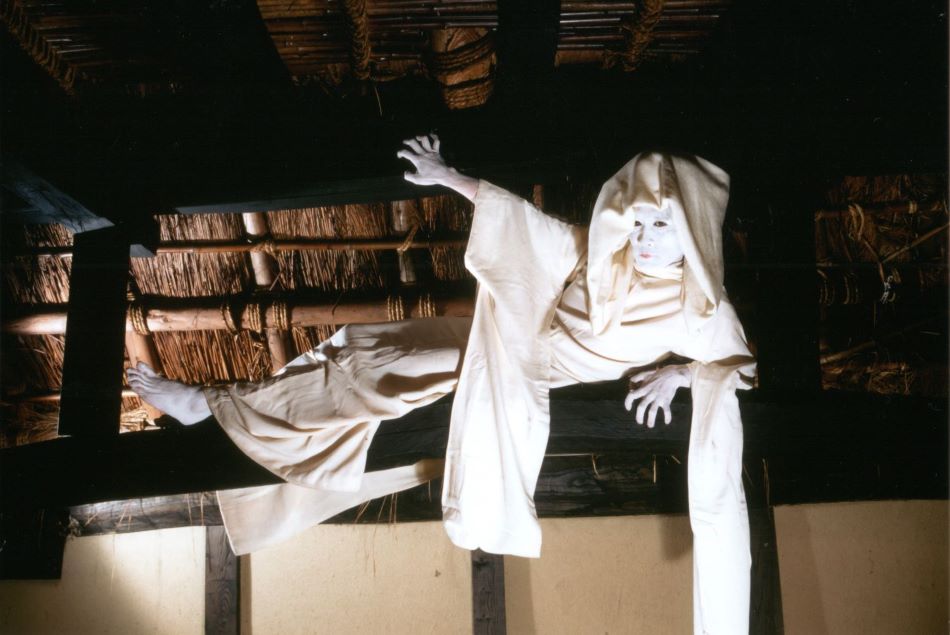

夜叉ヶ池幻想譚

和栗由紀夫+好善社舞踏公演

越前の今庄町と近江、美濃とを分ける国境の山々。その一つ、三国ヶ岳の稜線上に夜叉ヶ池があります。池には大勢の妖怪眷属を従えた龍が棲んでいて、水神として今庄の里に降る雨や日野皮の水を司っています。

その昔、里を日照りから救うために、自ら池に入水し龍神に身を捧げた娘がいました。娘は夜叉姫として信仰を集め、今でも毎年6月の山開きの日には櫛、こうがい、紅、白粉を池に供えて姫の霊を慰める神事が行われています。

今庄にはこの伝説を下敷きにした芸能として龍王夜叉太鼓、夜叉ヶ姫伝説吟舞などが伝えられています。龍神に身を捧げて水神の化身となった娘は「白雪姫」として泉鏡花の小説「夜叉ヶ池」に描かれ、歌舞伎の女形・坂東玉三郎主演による舞台や映画にもなっています。

「夜叉ヶ池幻想譚」の舞台となるのは今庄町上板取の古い茅葺きの民家。家の庭に舞台がしつらえられ、治水を願う里の人びと、旱魃(かんばつ)をもたらす魔神、妖怪眷属の棲む水底にいる美しい白雪姫など夜叉ヶ池をめぐるさまざまな精が登場します。日照りに苦しむ里を、白雪姫が自らを呪縛している鐘を割り、恵みの雨をもたらすという伝説が和栗由紀夫+好善社の舞踏により、あらたに演じられます。

一、星の世界の儀式

羽根曽踊り・宿場の街・今庄に伝わるさまざまな旅装による輪踊り

夜叉ヶ池吟舞・夜叉姫の故事を伝承する吟舞

龍王夜叉太鼓・勇壮な雨乞いの太鼓

二、薄明の世界

旱魃の神・松明をもった男たちの火踊り

影の通過・坂野進氏撮影の今庄今昔

三、夜の世界へ

里も魔界

白雪姫の登場・旱魃の焼土に立つ白雪姫

二頭の蝶の舞・龍の化身、赤と緑の蝶が夜叉ヶ池の水面を舞う

魔界・夜叉ヶ池の眷属、百鬼夜行の妖怪たちの出没

さらし踊り・日野川に流れた夜叉姫の袖に因んだ踊り

夜叉ヶ池

水中の白雪姫・池の底で踊る白雪姫

櫛と扇の踊り・毎年姫に供えられる櫛や扇の精の踊り

大洪水

龍神・落雷とともに夜叉ヶ池の本体である龍神が出現

割れる鐘・水を封じ込めている呪縛の鐘が割れる

大洪水・龍の昇天によりもたらされる舞台一面本水の大洪水

- 上演団体 / 個人

- 和栗由紀夫+好善社

- 演出 / 振付

- 和栗由紀夫

- 会場

- 福井県南条郡今庄町上板取

旧・増尾ゆり家とその周辺 - 上演年

- 1997

-

MOKUJIKI 木喰

テレビ山梨開局20周年記念番組「旅へ…微笑仏になった男~木喰上人二万キロの足跡を辿って」。江戸末期に北海道から九州まで旅を続けながら、後に「微笑仏」と呼ばれる、ほほえみをたたえた仏像を彫り残して93歳でその消息を断った木喰上人の足跡を辿る。主演は北海道出身の舞踏家、五井輝。

- 上演団体 / 個人

- テレビ山梨

- 上演年

- 1989