作品一覧

-

これは具体か?

Tokyo Real Underground(Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13)参加作品ー川口隆夫ディレクション企画「舞踏 ある視点」。

台湾のアーティスト、リヴァー・リンによる、戦後日本に生まれた先駆的芸術運動「具体(具体美術協会)」について、特に田中敦子、白髪一雄、村上三郎、嶋本昭三らの作品を参照したオンラインパフォーマンス。また、C-Lab (Contemporary Culture Lab Taiwan)との共同制作作品として2020年に台北で上演されたパフォーマンス作品『具体美術宣言と踊る』のドキュメンテーション、TRUアーティスティック・ディレクター川口隆夫とのトークを収録。

本作品はオンラインでのパフォーマンス&トーク後も「Tokyo Real Underground」の会期(2021年4月1日~8月15日)中、初回配信日から会期終了まで視聴できた。

- 上演団体 / 個人

- 特定非営利活動法人ダンスアーカイヴ構想

- 演出 / 振付

- リヴァー・リン (林人中)

- 上演年

- 2021

-

Commercial Eruption

中馬芳子が取り上げるのは、アンディ・ウォーホルが口にした「名声の15分」。1980年代の論理に照らして誇張し、与えられるのは15分ではなくたったの10秒である。その中で様々な主人公達があの手この手で自分や個人的に手本とする人を売り出す。肥大化する資本主義の広告戦略への言及に、批判と皮肉が入り混じる。

- 上演団体 / 個人

- 中馬芳子

- 演出 / 振付

- 中馬芳子

- 上演年

- 1982

-

この世は儚い地下の楽園

Tokyo Real Underground(Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13)参加作品ー川口隆夫ディレクション企画「舞踏 ある視点」。

人気コンテンポラリー・ダンサーの伊藤キムが繰り広げる秘密のパーティ、あるいは一夜の夢のようなパフォーマンス。伊藤ならではのユーモア、けれん味、アングラのイメージがエネルギッシュに炸裂する、見所たっぷりの49分の映像作品。伊藤キムとサックスの梅津和時の共演に加え、11名のダンサーたちが「東京令和アングラダンサーズ」として荒唐無稽に狂喜乱舞。

「Tokyo Real Undergraoud」の会期:2021年4月1日~8月15日

- 上演団体 / 個人

- 伊藤キム

- 演出 / 振付

- 伊藤キム

- 会場

- 旧博物館動物園駅にて撮影

- 上演年

- 2021

-

小懺悔

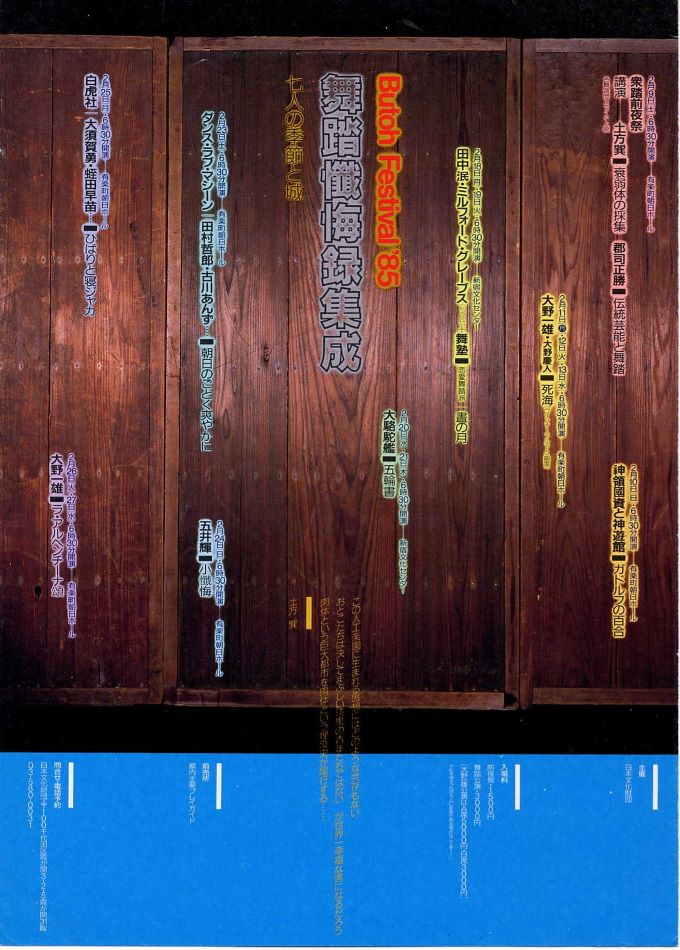

1985年に開催されたButoh Festival '85(『舞踏懺悔録集成』ー七人の季節と城ー)にて上演された。プログラムの五井輝の言葉には次のようにある。

「夢うつ太鼓の雄叫びに / 肉は舞えども 心は踊らず / 陽光と陰影の 狭間で揺れる肉体は / 現し世の陽炎 / 形骸と化した肉体は / 醒めた欲望を蜂起する

あらかじめ失われた夢から / 解き放された肉体は / 吹き晒しの孤舞となる」

「小懺悔」というタイトルには、肉体を土壌に戻し、腐らせ、そこからもう一度掘り起こすという発想が込められている。

- 上演団体 / 個人

- 日本文化財団

- 演出 / 振付

- 五井輝

- 会場

- 有楽町朝日ホール

- 上演年

- 1985

-

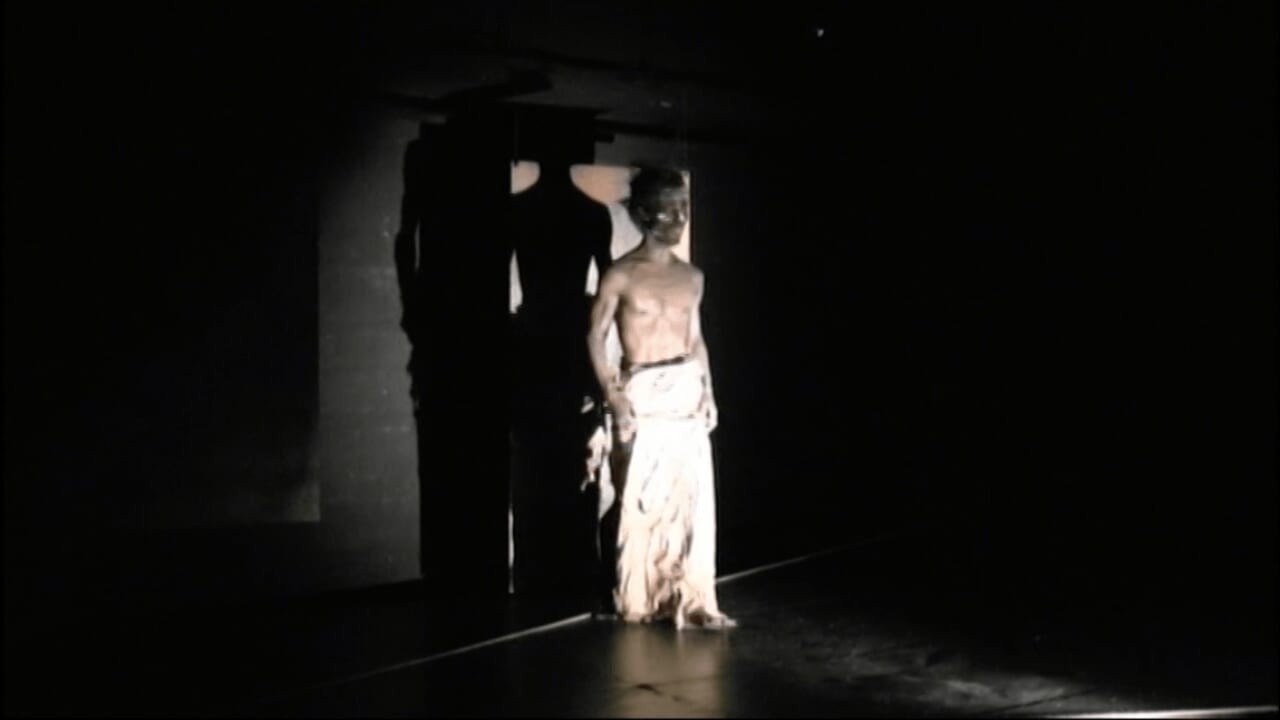

荒漠器(こうばっき)―かくも人間的なる廃墟

工藤丈輝ソロ舞踏公演。

2010年12月東京初演。あらゆる歴史的過去から切り離され、縹渺とした現代性の荒野に生きる人間の状況を直截的な手法で浮き彫りにしたもの。大災害や破滅を示唆する舞踏は、間もなく起きる大震災や放射能汚染を予知したものとも評された。欧米やロシア、ウクライナ、イスラエル、メキシコ、インドネシアでも上演され極度に乾いた世界観は各地で衝撃を与えている。

- 上演団体 / 個人

- 工藤丈輝

- 演出 / 振付

- 工藤丈輝

- 会場

- Space 雑遊

- 上演年

- 2010

-

好色69代女〜西鶴もどき

日本文化の研究者のジョン・ソルトの演出で、井原西鶴の「好色一代女」を下敷きにした舞踏作品。江戸時代に生きた人たちの感情を舞踏表現に昇華することを目指して、主演の元藤燁子にとっても新境地というべき作品となる。三味線と唄の西松布咏を客演に迎え、高田恵篤とアスベスト館の舞踏手たちが加わり、小唄、端唄、地唄、それに現代詩で西鶴の男と女の世界を現代に生かした作品。

- 上演団体 / 個人

- アスベスト館

- 演出 / 振付

- ジョン・ソルト、元藤燁子

- 会場

- アスベスト館

- 上演年

- 1999

-

現代ダンス狂言 巷かくるる八百万の~狐の巻

上田遥ダンスリサイタル2。

オリジナル台本・全編オリジナル曲・生演奏で送る現代ダンス狂言。演劇、バレエ、人形劇を結びつけ、ダンサーは演者と黒子の二役をこなし、台詞も言えば歌も歌う。道化の狐を進行役に、コミカルでファンタジックに現代日本を描く。前半の第一巻「ひとめぼれ一世一代純情篇」は1995年に初演し好評を博した狐と兎の恋を描く作品の再演。第二巻の新作「冬枯れ望郷篇」では、金満家の狸と庶民の狐との悲喜こもごもを綴る。1997年度(第29回)舞踊批評家協会新人賞受賞。

「ひとめぼれ一世一代純情篇」あらすじ(狂言の大曲「釣狐」をヒントとする)

誰からも忘れかけられている都会の稲荷に住む古狐。かつての恋女房は、人間の銃弾で生命を落とし、自由に遊び回って過ごした林や小川も、都市開発のもと、コンクリートのビルの下に消えていった。

そんな稲荷に、芸者に姿を変えて生きているウサギが、月に帰ることを願って参拝に来ていた。そのウサギに一目惚れした古狐は、歌舞伎役者の団十郎に変身して、ウサギに思いを告げ、2匹は結ばれる。

そして、古狐は自分の力の源である尻尾を引っこ抜き、ロケットへ変身させ、ウサギを月に返してあげる。もはや、息もたえだえの古狐は稲荷の中へ消えていく…。

- 上演団体 / 個人

- 上田遥

- 演出 / 振付

- 上田遙

- 会場

- 青山円形劇場

- 上演年

- 1997

-

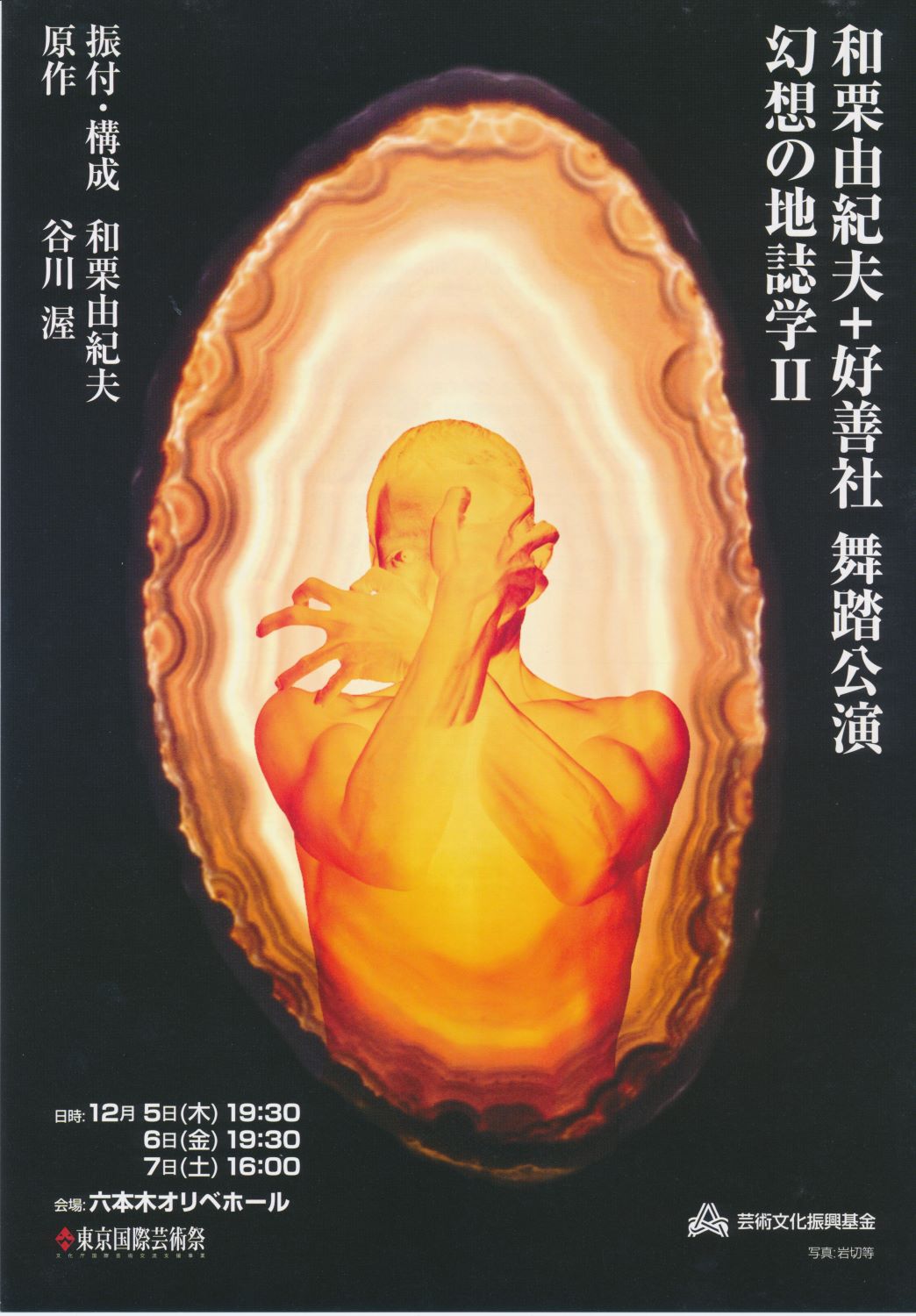

幻想の地誌学Ⅱ

文化庁国際芸術交流支援事業 東京国際芸術祭参加。

谷川渥『幻想の地誌学』をベースにした公演であり、1998年に続く2作目となる。「私は誰か?」と問うことは、もう一人の私を追い求める、探索の旅。影のような男の背中を追いかけ、さまざまな世界をさまよう。和栗と堅田(東雲舞踏)以外の出演者は、20代の若手やパントマイムグループSOUKIなど初めて舞踏に挑戦する。和栗の創作の基礎となる舞踏譜を用いながら、土方舞踏の根幹の一つでもある「変容」に取り組んでいる。

- 上演団体 / 個人

- 好善社

- 演出 / 振付

- 和栗由紀夫

- 会場

- 六本木オリベホール

- 上演年

- 2001

-

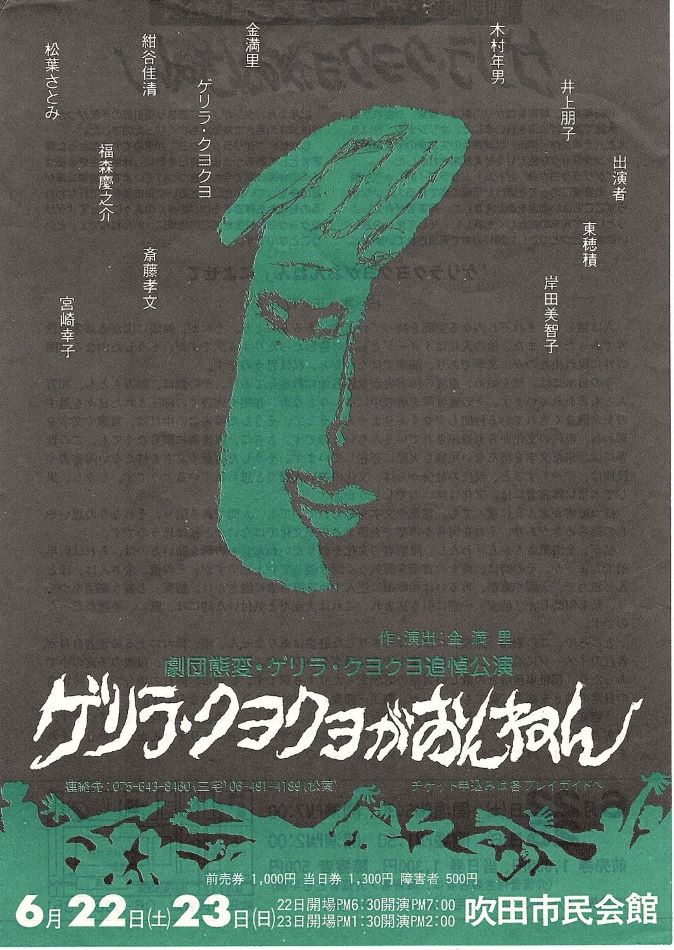

ゲリラ・クヨクヨがおんねん

行政の不手際で若干30歳で非業の死をとげた役者ゲリラ・クヨクヨの追悼公演。

- 上演団体 / 個人

- 劇団態変

- 演出 / 振付

- 金満里

- 会場

- 吹田市民会館

- 上演年

- 1985

-

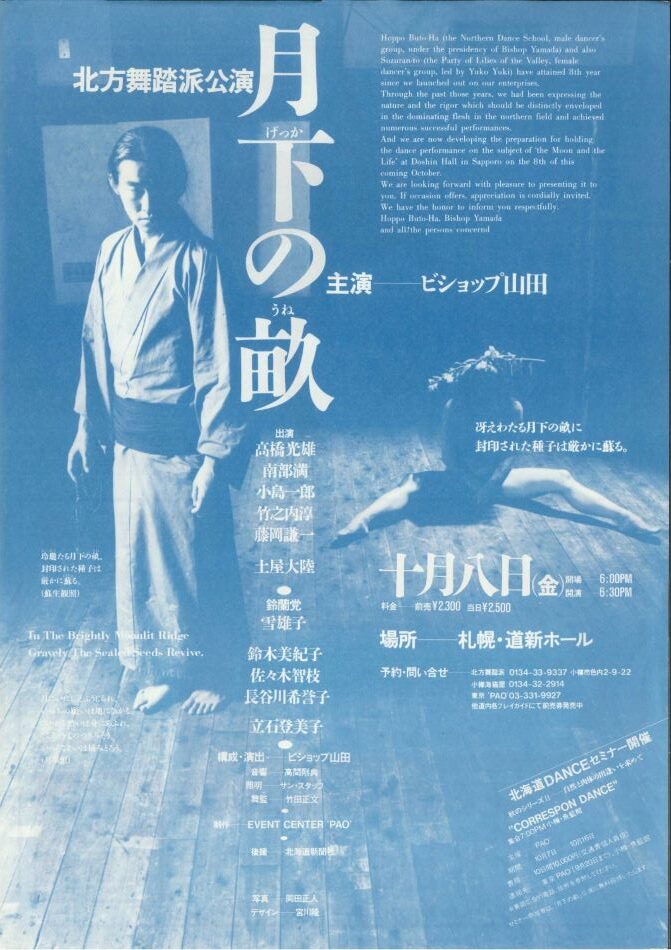

月下の畝

北方舞踏派公演。

「月光を浴びて 私は立つ

種子のいのち、いのちの種子は / 確実に封印されるであろう

夜、蝶たちは / 海峡を渡るという

私がおどるのではなく、すでに / 肉体はおどりへ誘われているのだ

無数の満月と 永遠の血の交換が / 為されているように

そのように舞踏は舞踏されればよい」(ビショップ山田 プログラムより)

- 上演団体 / 個人

- 北方舞踏派

- 演出 / 振付

- ビショップ山田

- 会場

- 道新ホール(札幌)

- 上演年

- 1982

-

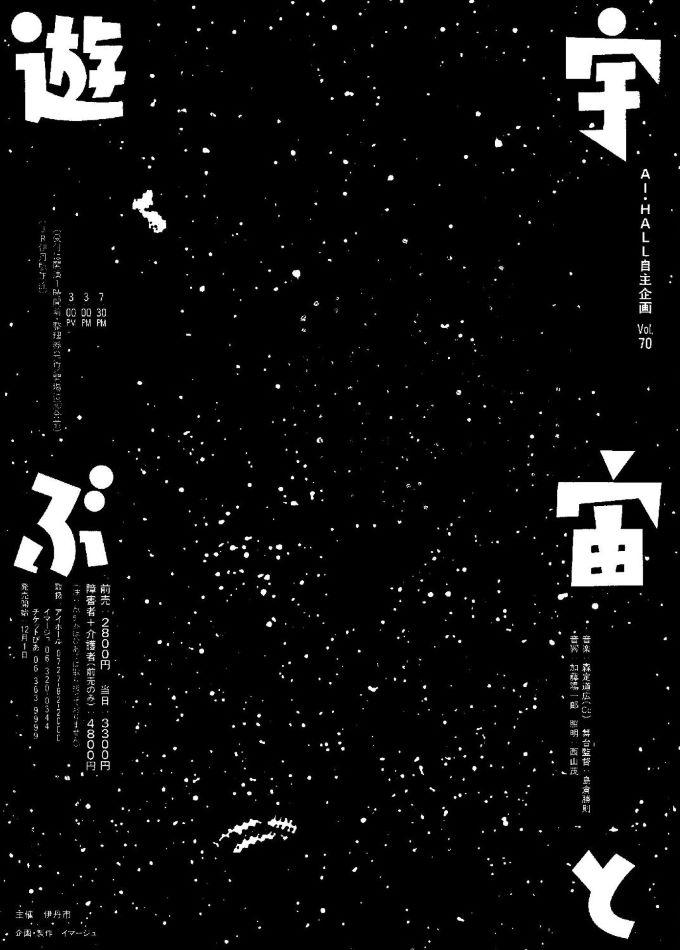

劇団態変&大野一雄コラボレーション 宇宙と遊ぶ

AI・HALL自主企画 Vol.70。

1994年5月に続く2度目の劇団態変&大野一雄の顔合わせ。1部が劇団態変による『霊舞』(作・演出:金満里)、2部に大野一雄・大野慶人による舞踏、3部が大野一雄・慶人と劇団態変のコラボレーション。

- 上演団体 / 個人

- 劇団態変

- 演出 / 振付

- 金満里、大野一雄、大野慶人

- 会場

- 伊丹アイ・ホール

- 上演年

- 1996

-

芸術劇場 肉体の表現者たち〜舞踏フェスティバル85から

1985年に日本で初めて開かれた舞踏フェスティバルを特集したNHKの「芸術劇場」。フェスティバルは日本文化財団の主催で「舞踏懺悔録集成―七人の季節と城」と銘打って14日間にわたって7組の公演が行われた。舞踊評論家の合田成男による舞踏の紹介、土方巽の語りを始め、大駱駝艦「五輪書―根・柱・節―」、大野一雄・大野慶人「死海―ウインナーワルツと幽霊―」、田中泯+舞塾「晝の月」の公演映像を、インタビューを交えて収録。

Butoh Festival ’85開催:1985年2月9日~27日

収録場所:有楽町朝日ホール(大駱駝艦、大野一雄・大野慶人)、新宿文化センター(田中泯+舞塾)

- 上演団体 / 個人

- 日本文化財団

- 上演年

- 1985

-

K FRAGMENTS 1989

劇団モレキュラーシアターの87年「f/Fパラサイト」海外ツアーの成功に次ぐ、カフカシリーズ。カフカの生誕地プラハで開催されたカフカ国際演劇祭89にて招聘上演した。この年、チェコ民主化により劇作家のヴァツラフ・ハヴェルが大統領に就任、発禁だったカフカが解禁された記念すべきイベントだった。

カフカの『城/巣穴』を原作に、1幕「土地測量師」(act1 GEODESISTS )、2幕は「城」 に登場する二人の女性「フェリーダとアマリア」(act2 FRIEDA/AMALIA)、そして3幕に「視座」(act3 PARALLAX )と3つの角度から、カフカの世界が呼び起こす断絶や権力、関係の寄生性等を独自の視点で視覚的演劇的に抽出し、カフカ文学への新たな入口を提示した。

- 上演団体 / 個人

- モレキュラーシアター

- 演出 / 振付

- 豊島重之

- 会場

- Junior Club Theatre(プラハ)

- 上演年

- 1989

-

絢爛 -『Y』へ

絢爛・KENRAN(即興)。フェスティバル・ダンス・ディレクト#5参加作品。

この作品は、岩名雅記が居を構えるフランス・ノルマンディーにあるスタジオLa Maison du Butoh Blanc(白踏館)を舞台に、1998年から岩名によって始められ、毎年開催されたフェスティバル“Festival des Arts Danse Directe (’直接的ダンス’)“ にて上演された。岩名の最初の妻が治癒の見込みのない難病を苦に自死したばかりの時で、そのため「Y」へ捧げられている。

- 上演団体 / 個人

- 岩名雅記

- 演出 / 振付

- 岩名雅記

- 会場

- 白踏館 ラ・ペロティエール(フランス)

- 上演年

- 2002

-

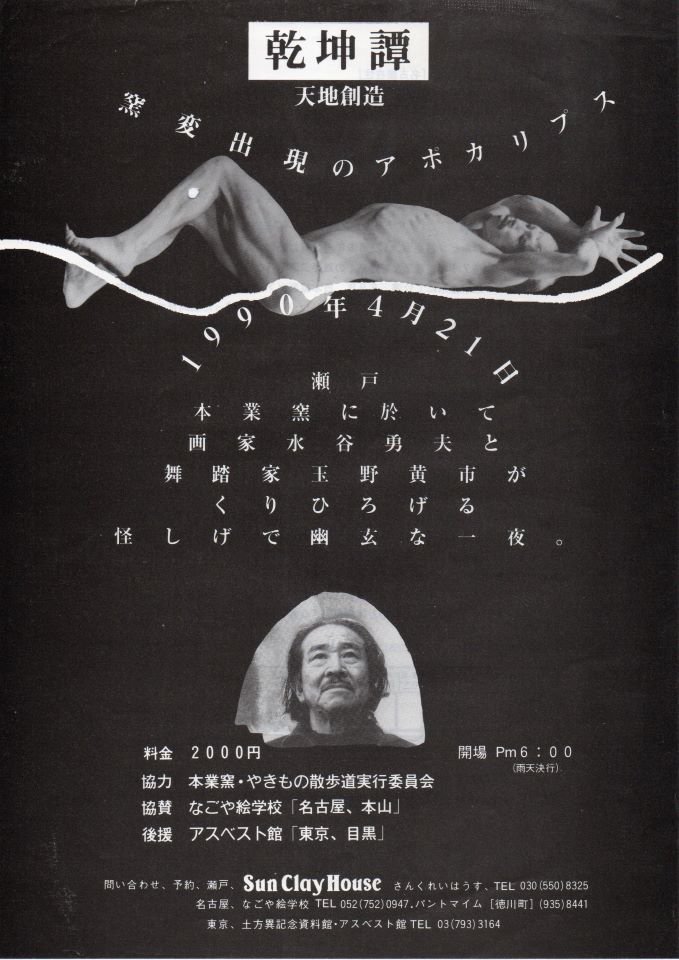

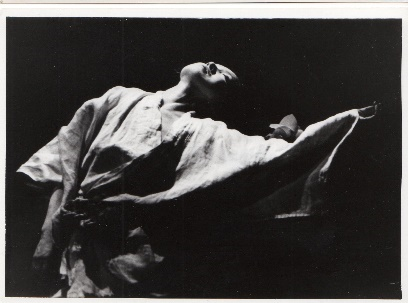

乾坤譚

1960年の土方巽の初リサイタルの舞台美術を委嘱された画家の水谷勇夫は、土方巽の期待に創意工夫をもって応えて以来、土方の信頼を厚くし、二人は刎頸の友ともいうべき交流があった。瀬戸に居住し、画家、窯造作家として活躍していた水谷が、瀬戸の有形文化財の登り窯を舞台に「天地創造」をイメージして構想した舞踏作品を、土方巽の弟子であったサンフランシスコ在住の舞踏家玉野黄市が踊った。その4年前に逝去した土方巽を追悼する作品でもあった。

- 上演団体 / 個人

- アスベスト館

- 演出 / 振付

- 元藤燁子

- 会場

- 瀬戸本業窯

- 上演年

- 1990

-

献花 <プラハ城公演>

プラハ市<世界民族音楽祭“Respect”>オープニングセレモニー特別招待公演。

「献花」は、とりふね舞踏舎旗揚げ公演で1992年に初演され、アヴィニョン演劇祭やニューヨーク、京都上賀茂神社など、国内外で上演を重ねている作品。子を置いて自死した友人の作家・鈴木いづみをモデルに、三上賀代が修士論文で明らかにした「土方舞踏譜」を使って振付・構成されている。例えば前半の「子を抱く幽霊の通過」の舞踏譜は「子を抱く幽霊の通過―流れる首―子を抱く-月光―シーツ-天井の糸―オーイ」。後半の景は「愛の日々」。

- 上演団体 / 個人

- とりふね舞踏舎

- 演出 / 振付

- 三上宥起夫

- 会場

- プラハ城城内ホール〈スパニッシュホール〉

- 上演年

- 1999

-

形而情學其ノ五 野花の露

高井富子舞踏公演・形而情學其ノ五。大野一雄、土方巽に師事した舞踏家、高井富子(1931-2011)の「形而情學」シリーズは、1967年に土方の演出で始まる。高井は1986年に「其ノ二」を発表、以来、このシリーズを踊り続けた。「其ノ五」にあたる「野花の露」は、フランクフルト、パリでも上演されている。婚約者、妊婦、自らの過去に思いを馳せる老婆等の人物像が現れる。

「野にあるごとく いかようにして 寒暖する身を消し去るのだろうか 野花になれるのだろうか」- 上演団体 / 個人

- スタジオ200

- 演出 / 振付

- 高井富子

- 会場

- スタジオ200

- 上演年

- 1990

-

Grain(穀物)

ニューヨーク州北部にあるキャッツキル山地に住んでいた時に制作した作品で、1983年1月28日にカンポ・カルチュラル・センターにて初演され、1984年、ニューヨークのダンス・シアター・ワークショップ冬季シーズンで再演された。1984年の再演時にはNIGHT TIDEと共に上演、初めてのベッシー賞(ニューヨーク・ダンス&パフォーマンス賞)を受賞した。

- 上演団体 / 個人

- Eiko & Koma

- 演出 / 振付

- Eiko & Koma

- 会場

- ダンス・シアター・ワークショップ (NY)

- 上演年

- 1984

-

Quiet House

BACC Performative Art Festival #8 (タイ・バンコク)/ Project “Bombie Protocol”(ラオス・ビエンチャン)参加作品。

瓦礫が散乱する部屋。瓦礫に埋もれ、微動だにしない人々。時間が巻き戻るように、肉体を取り戻す。

命を小石のように扱う人々。奪い合い。諦め。繰り返す歴史。時間を行き来して物語は進行する。

そして、私は私の体を弔う儀式を行う。

- 上演団体 / 個人

- 川本裕子(東雲舞踏)

- 演出 / 振付

- 川本 裕子、Teerawat ‘Ka-ge’ Mulvilai

- 会場

- シアターX

- 上演年

- 2019

-

KUDAN (件)

内田百間の同名の作品「件」より、予言をする神話的存在、件(頭人牛体)をカセキユウコが体現する。生まれて3日で死ぬという運命、なおかつ人間であったときの記憶と感情を反芻する。予言を期待した人間たちに追われ、囲まれ、待たれる。空気は期待と切望に濃厚になり、いつか観客を窒息させる。恐怖は予言を知らない件から観客へと移行し逃避する。件は又一人佇む。恐怖の構造、人間の欲望、愚かさを簡潔な動きと演出で、時にグロテスク、時に滑稽に表現する。観客は期待し期待され、見ながらにして見られる。誰が次の件になるのか。恐怖は体を揺さぶり突き抜ける。1998年9月、ベルリン・loplopにて初演。

- 上演団体 / 個人

- カセキユウコ

- 演出 / 振付

- カセキユウコ

- 会場

- DOCK11(ベルリン)

- 上演年

- 2002