ダンス映像インデックス

2023・2024年度EPAD事業で収集した340点の映像のデータベースを公開しています。

作品一覧

-

Tree(樹)

ブルックリン音楽アカデミー(BAM)・ネクスト・ウェーブ・フェスティバルからの委嘱作品。お茶で染めた絹布と綿布、乾いた葉、赤のペンキで巨大な樹をつくった。プログラムには、「樹は自らの想い出に傷ついている」とある。私達は二人共完全に全裸で、自然の夜の音を使った。「THIRST」と共に第2回ネクスト・ウェーブ・フェスティバルで発表。1989年にはスパイラル・ホールで「THIRST」と共に上演、76年に日本を離れてから初めての東京公演だった。

- 上演団体 / 個人

- Eiko & Koma

- 演出 / 振付

- Eiko & Koma

- 会場

- BAM Lepercq Space(ニューヨーク)

- 上演年

- 1988

-

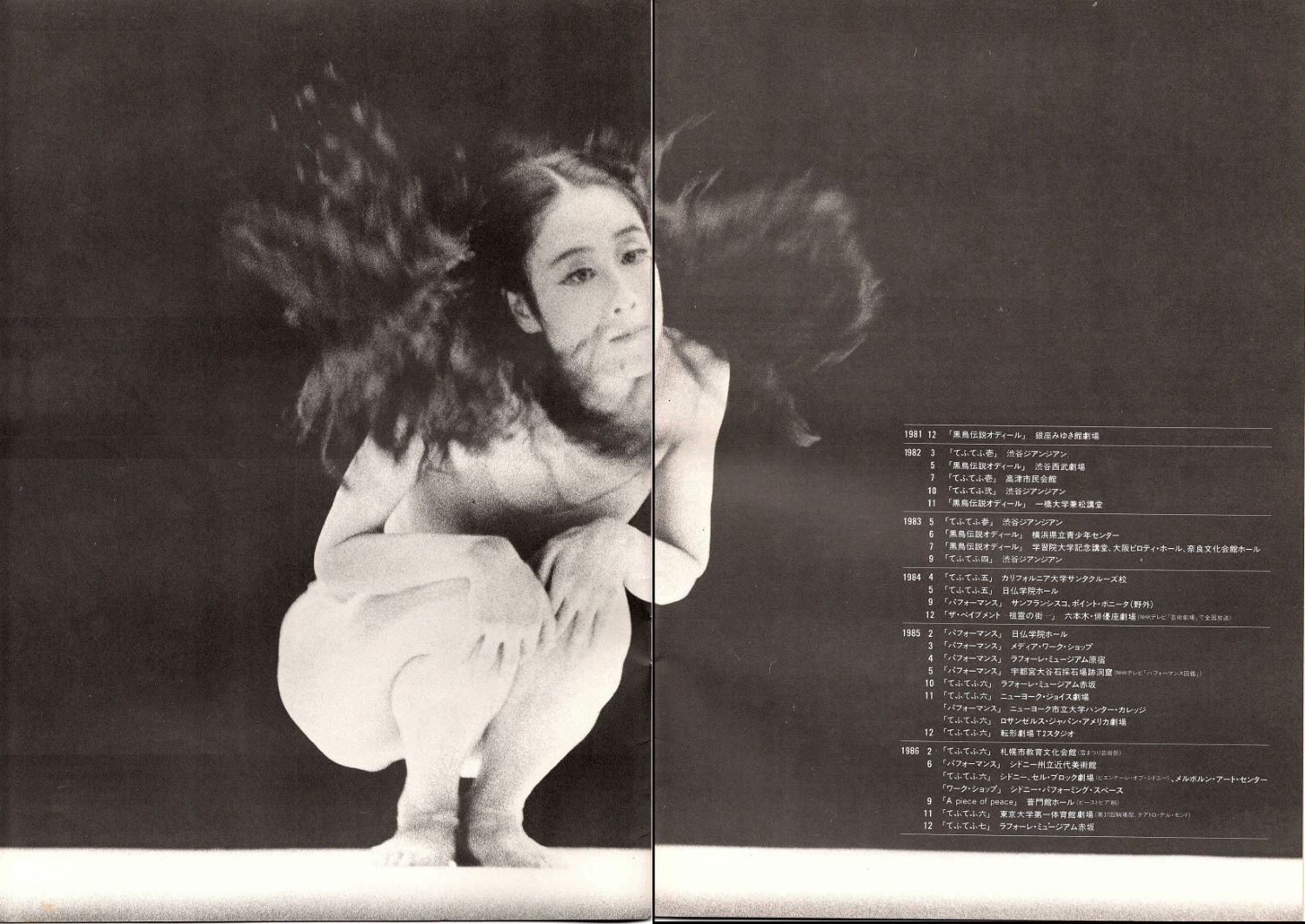

てふてふ七

木佐貫邦子ソロダンス公演。自分はどこからやってきたのか、をテーマに実験的ソロダンスシリーズ「てふてふ」は木佐貫邦子23歳1982年に開始している。その7作目となる「てふてふ七」は、前作である「てふてふ六」で様々な光と闇を見た挙句に出涸らし状態となった身体が次のステージへと這い出て来て吠える再生物語である。「てふてふ六」までが、妄想の数々で形成されていたとすれば、この「てふてふ七」はその妄想の枯渇から立ち現れた内的な現実の形と言える。

- 上演団体 / 個人

- 木佐貫邦子

- 演出 / 振付

- 木佐貫邦子

- 会場

- ラフォーレ ミュージアム赤坂

- 上演年

- 1986

-

テレポートTBS6

東京放送(現・TBSテレビ)のローカルニュース番組「テレポートTBS6」でButoh Festival '85の開催を機に「舞踏」を紹介する。土方巽、市川雅、麿赤児、五井輝、田中泯のコメントの他、大駱駝艦や舞塾のリハーサル風景などを収録。当時の「舞踏」の一端を知ることができる。

- 上演団体 / 個人

- 日本文化財団

- 上演年

- 1985

-

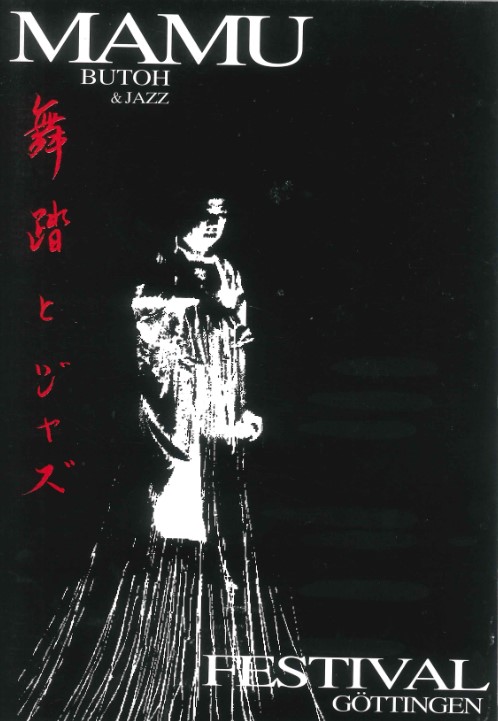

天狗

Mamu Festival参加作品。

ゲッティンゲンで開催された第一回マム・フェスティバルの一環として行われた。フェスティバルは一貫して、「舞踏とフリージャズ」をテーマとして例年開催、舞踏家、ジャズミュージシャンを招聘した。本作は、遠藤と高瀬、沖による即興的なセッション。

- 上演団体 / 個人

- 遠藤公義(舞踏センターMAMU)

- 演出 / 振付

- 遠藤公義

- 会場

- ゲッティンゲン青年劇場

- 上演年

- 1992

-

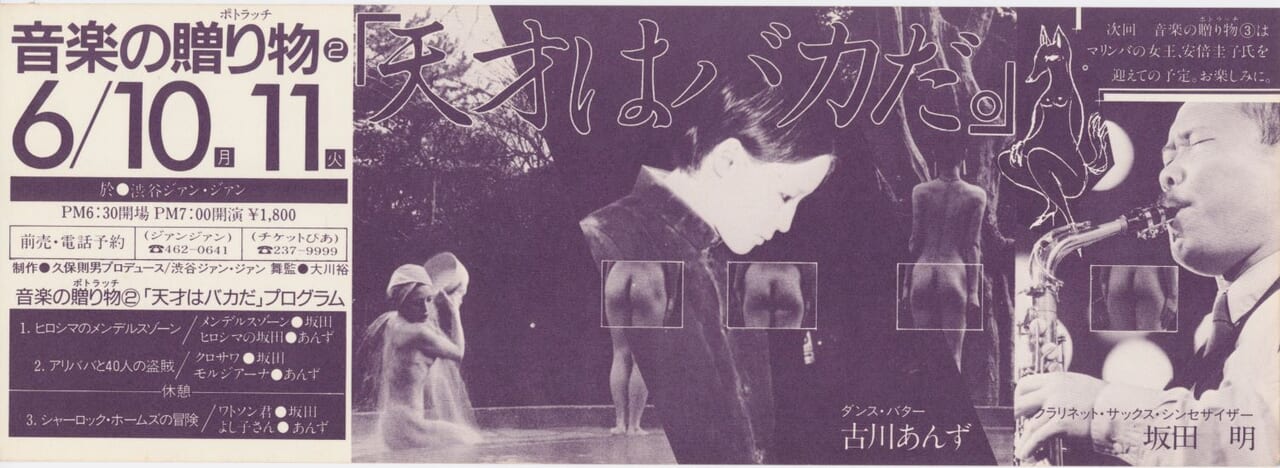

「天才はバカだ。」

1985年3月から渋谷ジャンジャンにて行われたシリーズ「音楽の贈り物(ポトラッチ)」の第二弾。毎回様々なジャンルからの演奏家を招き、古川あんずのダンスとの共演を試みた。第一回は山下洋輔(ピアノ)、第三回は安倍圭子(マリンバ)、最終回には杵屋弥十介(三味線)が出演した。

プログラム

1.ヒロシマのメンデルスゾーン / 2.アリババと40人の盗賊 / 3.シャーロック・ホームズの冒険

- 上演団体 / 個人

- 古川あんず

- 演出 / 振付

- 田村哲郎、古川あんず

- 会場

- ジャン・ジャン

- 上演年

- 1985

-

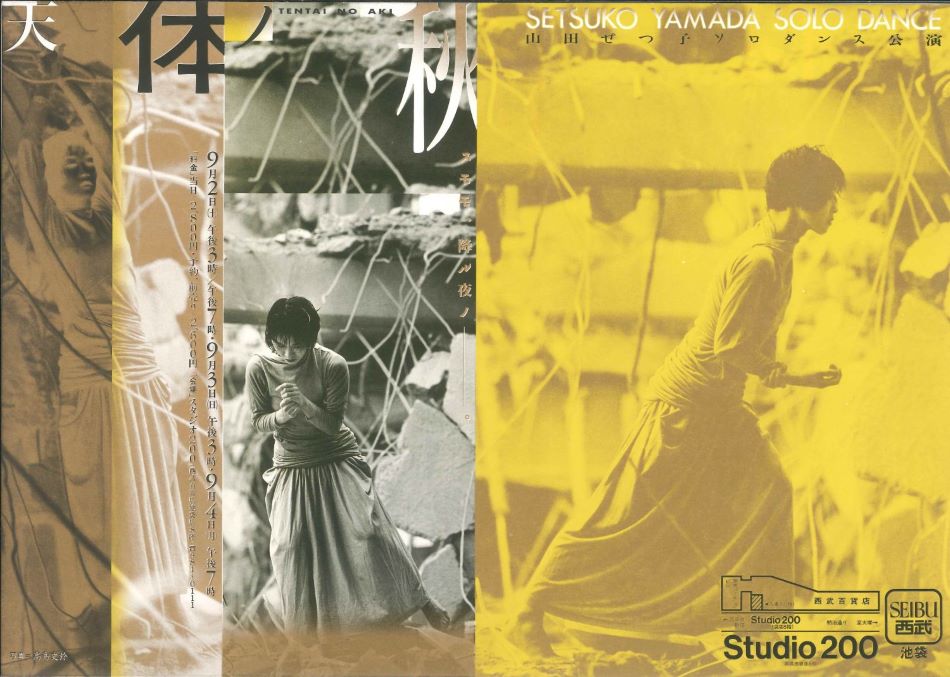

天体ノ秋

山田せつ子ダンス公演。山田せつ子が、公演表記を「舞踏」から「ダンス」と変えた分岐点になる作品。

池袋西武スタジオ200の無機的空間が青銅色の壁面、錆の浮いた鉄や廃材、白砂を使った内藤久義のインスタレーションによって、地上の果て、異界へ通ずるステージとなった。荘村清志のギター「インターナショナル」に始まり、HIROKIのシンササイザー音が山田の緊張と放散の求心的なダンスと交差し、よりシンプルに生成された世界を展開した。

- 上演団体 / 個人

- 山田せつ子

- 演出 / 振付

- 山田せつ子

- 会場

- スタジオ200

- 上演年

- 1989

-

10 Motions

80 夏・秋ダンス・コレクション参加作品。10の動きを様々に組み合わせを変化させて構成されたソロ。

- 上演団体 / 個人

- 厚木凡人

- 演出 / 振付

- 厚木凡人

- 会場

- 三百人劇場

- 上演年

- 1980

-

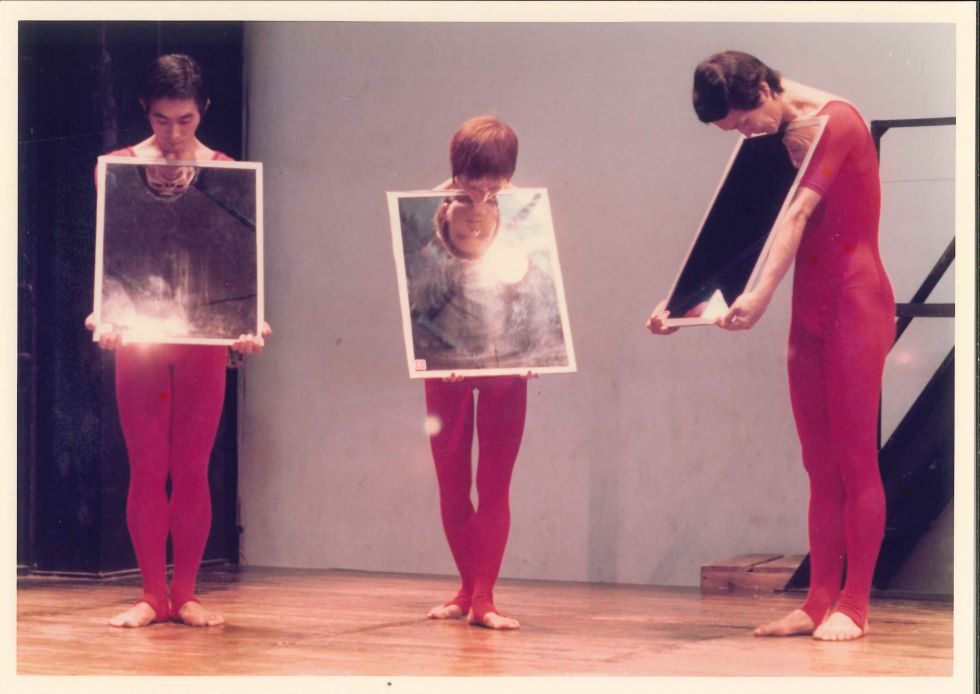

DISTANCE

厚木凡人ダンスリサイタル。『裂記号』シリーズの第三作目。

三人のダンサーは赤いタイツを着用し、大きな鏡を抱えて登場。ダンサーは鏡の中に映った像に視線を固定し、単純な動作を緩やかなテンポで交互に行う。その後、ダンサーたちは発語し、鏡に映し込んだ対象物を指差し続けながらスタジオ内を歩く。観客は声の移動と発語の内容からダンサーの動きを察知する。ダンサーたちは循環的な動きを続け、鏡を使って対象物を指差し、直視し、記憶によって発語する。最後に、ダンサーたちは床、壁、天井に対して異なる動作を同じテンポで繰り返す。動きは最初は緊張しているが、徐々に緩んでいき、最後にピアノの音が流れ、暗転。

- 上演団体 / 個人

- 厚木凡人

- 演出 / 振付

- 厚木凡人

- 会場

- ユニーク・バレエシアター

- 上演年

- 1977

-

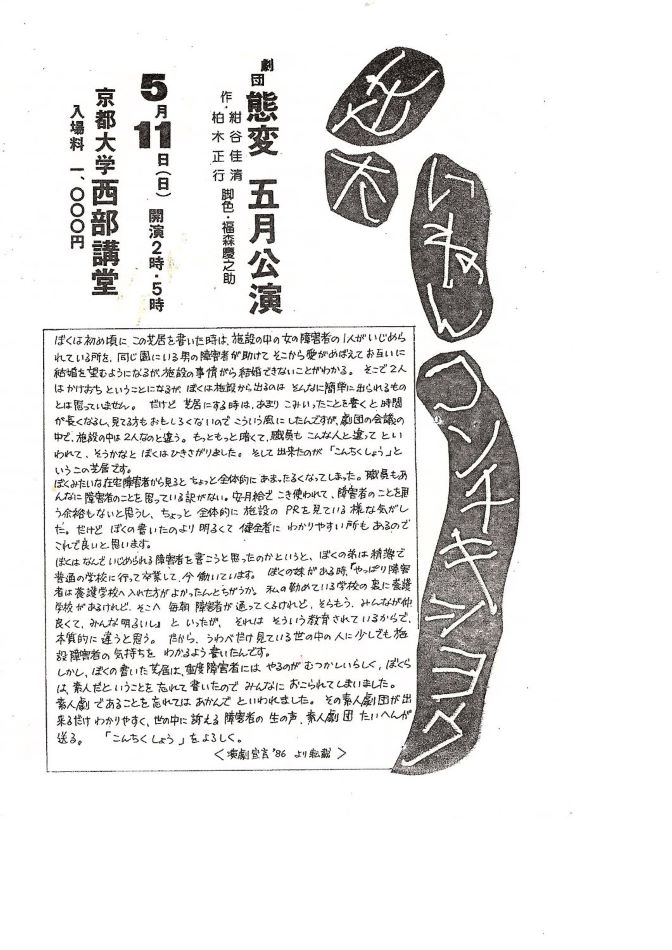

出たいねん、コンチキショウ

障害者を解放する岩戸を開く鍵となるであろう、健全者の管理下に置かれ、人間性を奪われた生活の中にある障害者施設の日常生活に素材を求め、障害者の自立とは何かを問う作品。

- 上演団体 / 個人

- 劇団態変

- 演出 / 振付

- 紺谷佳清、柏木正行

- 会場

- 京都大学西部講堂

- 上演年

- 1986

-

Deadpan : intention

DEADPAN(死んだ鍋)とは、冗談や皮肉を真面目な顔で表情を変えずに、あたかもそれが真実であるかのように述べることで、その効果を強めるもの。アイルランド文化の一部として、そのユーモアの繊細さを際立たせる伝え方である。

音響は当時から有名だったDJ Howie Bで、そのためか地元の有名ロックスターの面々も客席に見受けらた。

映像では最後の数分が途切れているが、Oguriの記憶によれば、その後の踊りの展開はなくこのまま終演だった。

- 上演団体 / 個人

- 小栗直之

- 演出 / 振付

- Oguri

- 会場

- プロジェクト・アーツ・センター(ダブリン)

- 上演年

- 1996

-

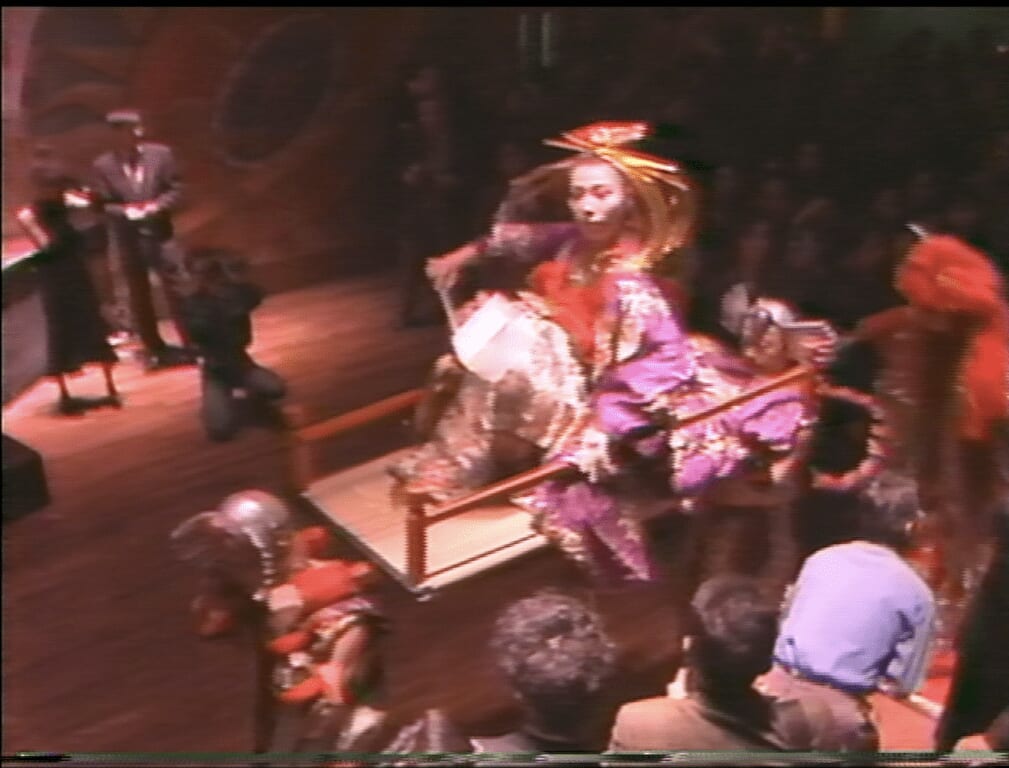

神楽坂ディスコ「ツインスター」オープニング 出前芸術体

1992年、神楽坂に「大人向けのディスコ」をコンセプトに開店した「神楽坂TwinStar(ツインスター)」。そのオープニング記念スペシャル・ライブに白虎社が「出前芸術体」(アートボデック)として登場、花魁ショーや金粉ショー等を繰り広げた。白虎社が公演活動と並行して行っていた「出前芸術体」は、結婚式から一般家庭の誕生日パーティ、コンサートやCM出演まで場を選ばず、「舞踏」のイメージにとらわれない「よりスリリングな見世物(パフォーミングアーツ)」を目指し、「からだ」と「芸術」を出前していた。

- 上演団体 / 個人

- 白虎社

- 演出 / 振付

- 大須賀勇

- 会場

- 神楽坂TwinStar

- 上演年

- 1992

-

香港ナイト・クラブ “ボルボ” 出前芸術体

日本のグランドキャバレーを模した香港のナイトクラブ ”ボルボ” における、白虎社の「出前芸術体」(アートボデック)による「ミラクルレポート」スペシャルライブショー。

白虎社が公演活動と並行して行っていた「出前芸術体」は、結婚式から一般家庭の誕生日パーティ、コンサートやCM出演まで場を選ばず、「舞踏」のイメージにとらわれない「よりスリリングな見世物(パフォーミングアーツ)」を目指して、「からだ」と「芸術」を出前した。

- 上演団体 / 個人

- 白虎社

- 演出 / 振付

- 大須賀勇

- 会場

- ボルボ(香港)

- 上演年

- 1990

-

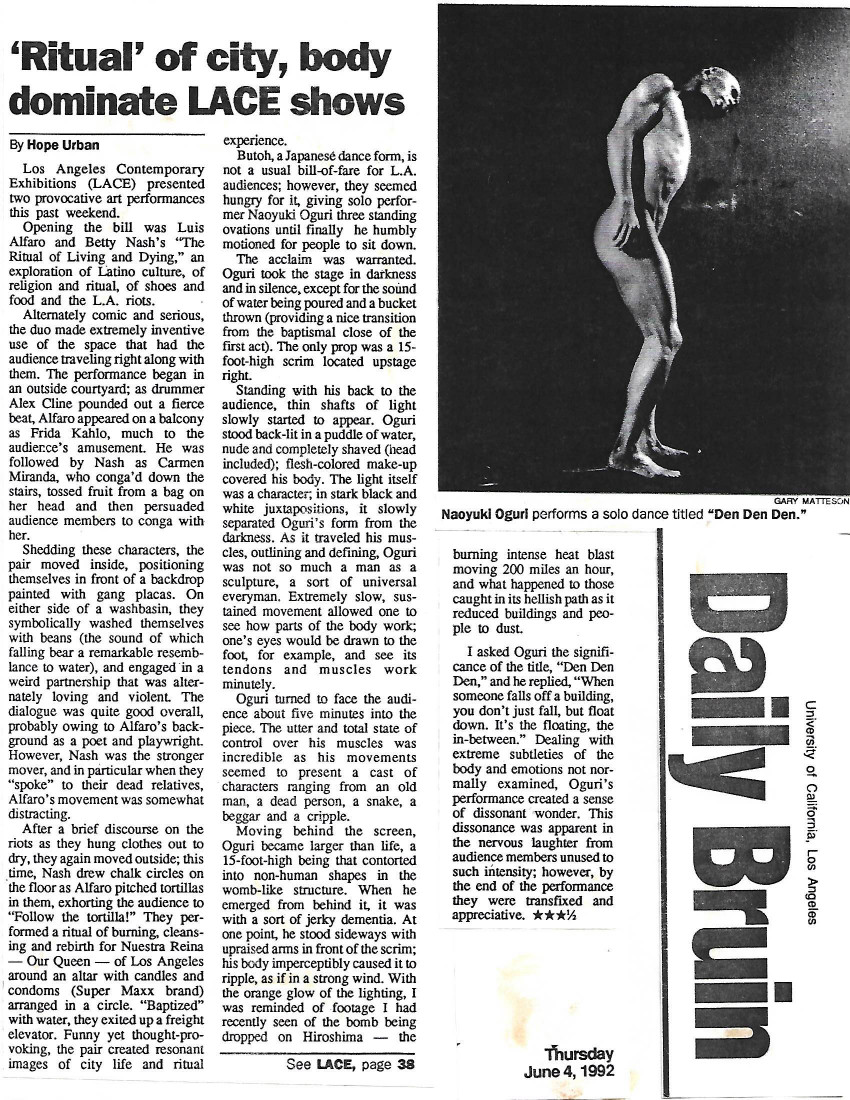

Den Den Den

1991年にOguriが米国ロサンゼルスに移住して最初の独舞公演。当初、『無題』 での上演の予定だったが、運営側からタイトルをつけて欲しいと頼まれ、その場でデンデンデンと決まった。Oguriの記憶では、特に意味はない。

公演場所のLos Angeles Contemporary Exhibition (LACE)はLAの先鋭的な前衛芸術の表現の場だった。治安状態最悪なLAダウンタウン端に位置し、煉瓦造り建物が有刺鉄線で幾重にも覆われ、さながら要塞の構え。辺りには広い敷地にコンテナ倉庫がポツンと建ち、ときどき行き交うのはコンボイトラックとショッピングカートを押すホームレス。公演のある日にはパンクス等異形の老若男女ゲイが集うハードコアな場だった。現在ではHollywood Blvd.に移転して、その刺激的な運営は続いている。

音響に携わった作曲家ポール・チャベスとOguriは付き合いが継続いており、現在でも共演している。

- 上演団体 / 個人

- 小栗直之

- 演出 / 振付

- Oguri

- 会場

- LACE (Los Angeles Contemporary Exhibition)

- 上演年

- 1992

-

TWO

田村哲郎と古川あんずが率いた「ダンスラブマシーン」出身の関美奈子と、カルロッタ池田、室伏鴻が率いた「アリアドーネの會」出身の吉岡由美子は、1988年にベルリンで結成された 「tatoeba THÉÂTRE DANCE GROTESQUE」で8年間一緒に公演活動をした。

二人の踊りの相違を生かして作品を創作していった経緯、体験や、toatoeba解散後のそれぞれの踊りの進展を、ハノーバーの劇場にしばしば二人を招待したドイツのベテラン演出家Wolfgang A. Piontekがデュエットとして創作した作品。ハノーバー市やベルリンの劇場では満員御礼の好評を博した。

- 上演団体 / 個人

- 吉岡由美子

- 演出 / 振付

- 関美奈子、吉岡由美子

- 会場

- EISFABRIK(ドイツ・ハノーバー)

- 上演年

- 2017

-

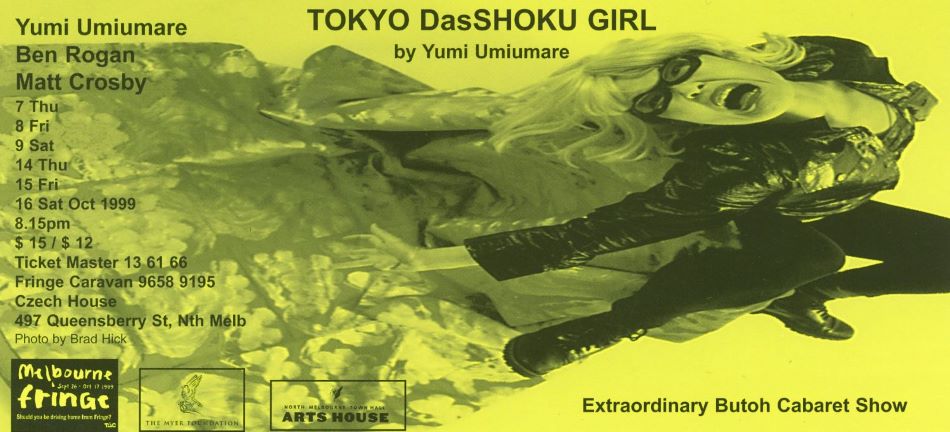

Tokyo DasSHOKU Girl (東京脱色ガール)

ゆみ・うみうまれのDasSHOKU舞踏キャバレエ・シリーズ最初の作品。シリーズのスローガンは「ショックと癒しがクロスする、クロスカルチャーキャバレエ」。日本文化のサブカルチャーや、一般に馴染みのない暗い世界に踏み込み、日本女性へのステレオタイプも含む、文化に対する固定観念や表面的なイメージを取り払い、脱色する。アナーキーで美しい舞踏に風刺的なキャバレエを組み合わせた新しいスタイル、舞踏キャバレエを確立した作品。メルボルン・フリンジフェスティバル参加。

メルボルン・フリンジフェスティバル賞、オーストラリア・グリーンアワード賞を受賞。

- 上演団体 / 個人

- ゆみうみうまれ

- 演出 / 振付

- ゆみうまうまれ

- 会場

- Czech House (チェック・ハウス)

- 上演年

- 1999

-

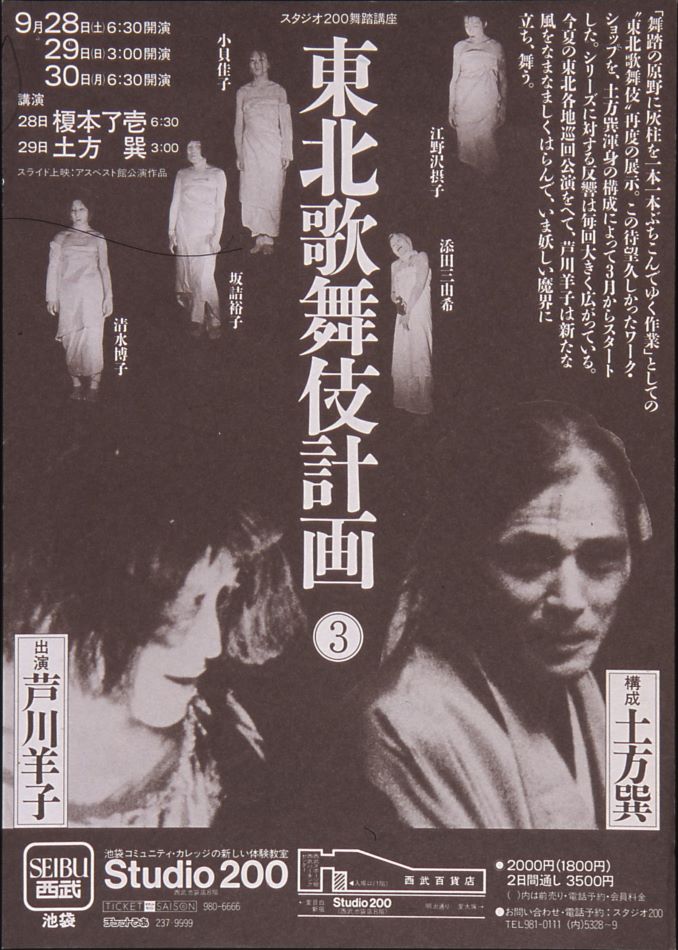

東北歌舞伎計画3:土方巽講演

土方巽による講演の音声記録。土方巽構成・演出による「東北歌舞伎計画」は、芦川羊子と東北歌舞伎研究会による踊りに、講演やスライド上映などを交え、<スタジオ200舞踏講座>として1985年3月、6月、9月、12月に計4回行われた。講演は、第1回に合田成男と大岡信、第2回に馬場あき子と宇野邦一、第3回に榎本了壱と土方巽、第4回に長尾一雄が登壇。土方は病気のために第4回への立ち合いが叶わず、翌年1月に死去した。

- 上演団体 / 個人

- スタジオ200

- 演出 / 振付

- 土方巽

- 会場

- スタジオ200

- 上演年

- 1985

-

渡欧直前(1969)とデュッセルドルフ(1979)での記録

石井の残した8ミリフィルムのリールより、1971年渡欧直前に茅ヶ崎で撮影されたと思われる映像と1979年デュッセルドルフのギャラリーと路上で撮影された映像を一つのデジタルファイルに編集している。石井は舞踏家として最も早く1971年に渡欧しイギリス、オランダ、ドイツ等で活発な活動を行った。

- 上演団体 / 個人

- 石井満隆

- 演出 / 振付

- 石井満隆

- 上演年

- 1969

-

TOOBOE (遠吠え)

TOOBOE(遠吠え)は、マーク・アテシュと共同制作した、カセキユウコのソロダンス公演である。この作品の出発点は、日本の作家、内田百閒(1889-1971)の同名の物語に基づいている。内田百閒は、日常から奇妙な出来事を非論理的に登場させ、物語を描くことが多い。彼の独特な考察の視野を通した意識的にシンプルなエピソードから、平凡な構造の裂け目を見つけることに成功している。異界への扉を通して、幻想の可能性へ、それは一方に不安を与え、他方に奇妙なユーモアを出現させる。カセキユウコは、この状況を不条理とユーモアとによって暴き出し、簡明に自己と肉体をこの世界に存在させる。1998年11月、ベルリン・loplopにて初演。

- 上演団体 / 個人

- カセキユウコ

- 演出 / 振付

- カセキユウコ

- 会場

- DOCK11(ベルリン)

- 上演年

- 2002

-

時間の海

玉野黄市舞踏公演。

1964年からアスベスト館で土方巽に師事し、土方に「ガニ股のニジンスキー」と称された玉野黄市は、1972年に哈爾濱派を結成、1979年からサンフランシスコに拠点を移し、米国での舞踏の広がりに貢献した。アメリカ移住後も大駱駝艦公演への客演、作曲家・喜多郎氏の日本ツアーへの参加など、日本での公演も多い。「時間の海」は大阪で開催された単独公演である。米国での舞踏講習に参加していた若手も加えての作品となっている。- 上演団体 / 個人

- TORII HALL

- 演出 / 振付

- 玉野黄市

- 会場

- TORII HALL

- 上演年

- 1996

-

刻の花 (ときのはな)

写真家・八木咲との共同制作作品。

写真家とのライブセッションや、写真家自身プロジェクターを手に、空間に映像を投影したりなど、さまざまな仕掛けで舞台上に流れ続ける時間を「瞬間」に捉え直す。その行為は、まるで、過去と現在そして未来を少しずつずらしながら体験する時間旅行のようでもあり、観客はいつの間にか、自分自身の身体がカメラになったように、その空間をおもいおもいに切り取り始める。新しい「体験型」のダンス。

上演歴:中央線芸術祭2021(テルプシコール)・シアタートラム(2022)・New York Space CAVE, USA (2023)・the Headwaters theater, Portland USA (2023)

- 上演団体 / 個人

- YUKIO SUZUKI Projects

- 演出 / 振付

- 鈴木ユキオ

- 会場

- 北九州芸術劇場

- 上演年

- 2023