ダンス映像インデックス

2023・2024年度EPAD事業で収集した340点の映像のデータベースを公開しています。

作品一覧

-

ABSENCE ( 不在 )

有科珠々舞踏作品。

『ABSENCE (不在)』は、有科珠々が2005年にパリで制作した2人の出演者による舞踏作品です。2005年、ニューカレドニア・ヌメアのチバウ文化センター(Centre culturel Tjibaou)で上演され、同国初の舞踏作品としてメディアで話題になりました。全60分、二部構成。一部は有科珠々が演じる幽閉された古代の姫の孤独を描いたソロ。二部では保坂一平と共に、暴力と性愛の狂気を二人の身体で表現します。深く内面に沈み込むと同時に、神秘的で美しい魅力を持つ作品として高い評価を受けました。

映像収録は2005年12月、ニューカレドニアにて。

上演歴:

2004年11月 l’Espace Culturel Bertin Poirée(パリにて初演)

2005年6月 l’Espace Culturel Bertin Poirée(パリ)

2005年12月 Le Centre culturel Tjibaou, Nouméa, Nouvelle Calédonie

ニューカレドニア・ヌメアのチバウ文化センターはパリのポンピドゥー・センターを設計した建築家、レンゾ・ピアノが構想・設計した特殊な建物で、ヌメアのランドマークの一つです。毎年プログラムされるシーズンの大トリとしてここに招聘されたことは有科珠々のフランスでの活動の一つの山となっています。

- 上演団体 / 個人

- Dance Company NUBA

- 演出 / 振付

- 有科珠々

- 会場

- チバウ文化センター

- 上演年

- 2005

-

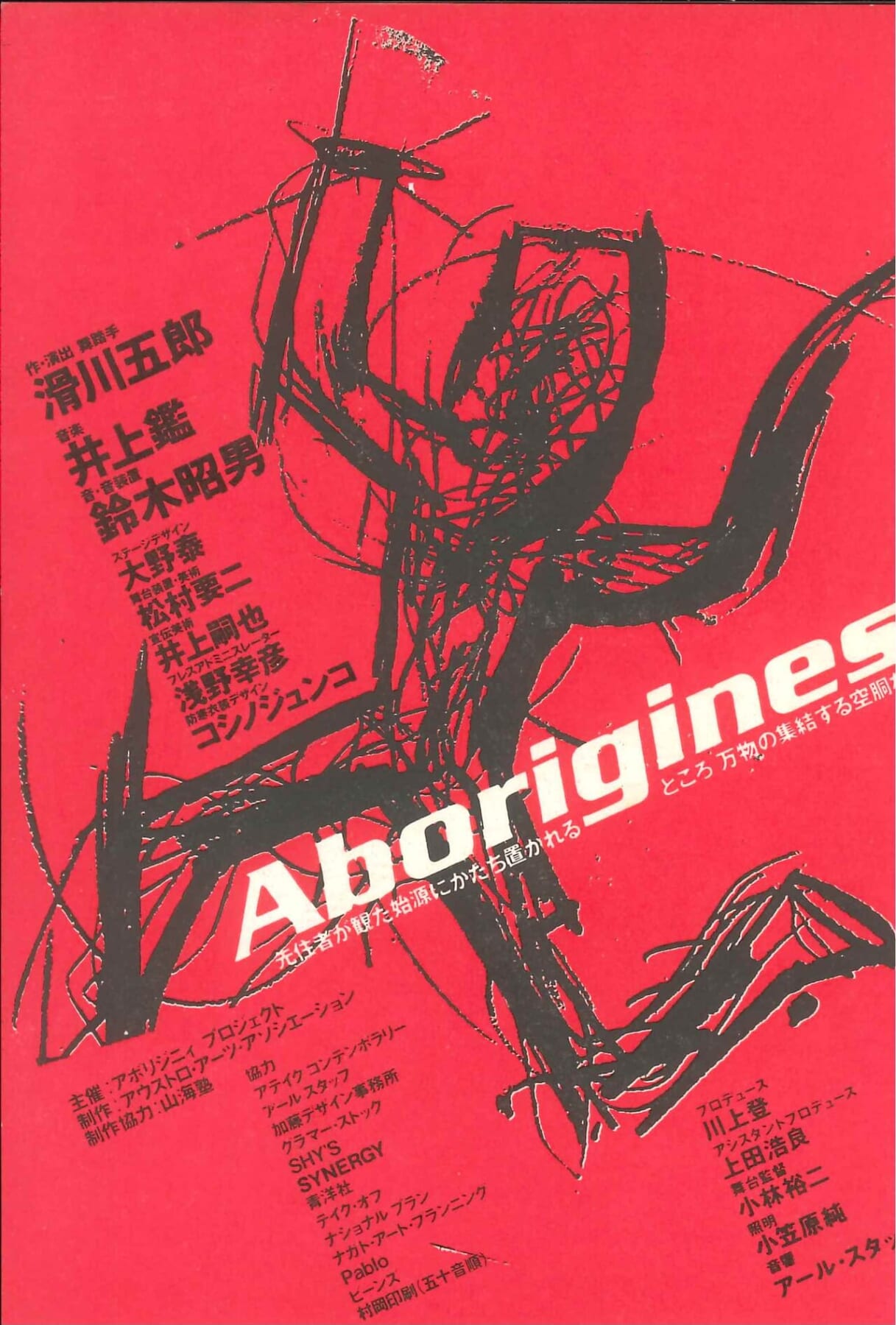

アボリジニィ

山海塾の創設メンバーの一人、滑川五郎(1950-2012)の初の独舞公演。前年9月のシアトル公演中に事故死した山海塾のダンサー・高田悦志への追悼を込めた舞台だった。1987年に山海塾を離れ独立する滑川の、舞台の方向を決めた公演となる。

大谷資料館の巨大な地下空間に大谷石650個、竹200本等を使った大掛かりな舞台がつくられ、舞台の一体感と防寒を兼ねた演出として、観客はコシノジュンコがデザインした衣装を着て、移動しながら観覧した。

- 上演団体 / 個人

- 滑川五郎/ アウストロアーツアソシエーション

- 演出 / 振付

- 滑川五郎

- 会場

- 大谷資料館 大谷石地下採掘場跡

- 上演年

- 1986

-

天地(あめつち)

サンフランシスコ舞踏フェスティバルの参加作品。前年のポーランドに続く海外公演だが、舞踏が世界に広がってゆく中で元藤燁子が果たすべき活動も見えてきた。身体が天と地をつなぐという元藤燁子の壮なるイメージは、舞踏によって生の全体性を回復しようとする思想へとつながり、本作品が構想された。主演の元藤はロープを使い天と地をつなぎスケールの大きい作品となった。

- 上演団体 / 個人

- アスベスト館

- 演出 / 振付

- 元藤燁子

- 会場

- フォートメイソンズ・コーウェルシアター

- 上演年

- 1996

-

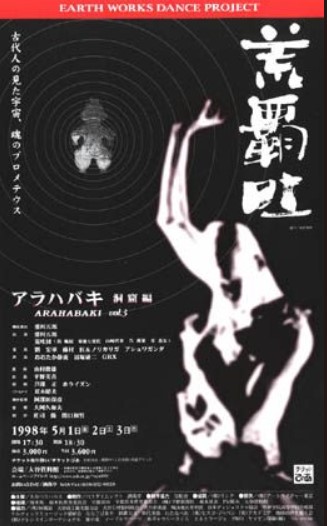

荒覇吐 – あらはばき – 洞窟篇

EARTH WORKS DANCE PROJECT。

1986年に大谷石地下採掘場跡で「アボリジニィ」を上演した滑川五郎は、東京を拠点に活動していたが、1996年、自身の舞台を方向づけた大谷町に拠点を移す。

空間に活かされる形、空間に身体を任せる舞台を求め、太古の呼吸を感じたという大谷資料館で、再び総合舞台を創出。チラシには「古代人の見た宇宙、魂のプロメテウス」とある。

「アラハバキ」とは、主に東北地方から関東地方で信仰されてきた謎の包まれた神のこと。

- 上演団体 / 個人

- 滑川五郎/ アウストロアーツアソシエーション

- 演出 / 振付

- 滑川五郎

- 会場

- 大谷石地下採掘場跡

- 上演年

- 1998

-

アラハバキ(日暮里公演)

アラハバキとは、主に東北地方から関東地方で信仰されてきた謎多き神。「荒覇吐」「荒脛巾」など様々に表記され、足の神、製鉄の神、蛇神等、諸説ある。滑川五郎は「アラハバキ」を弘前では野外で、「洞窟篇」を1998年に大谷資料館で上演している。踊りの発祥を舞台にしたいと民俗学にも造詣が深かった滑川にとって魅力あるテーマのひとつだったことが窺われる。日暮里公演および弘前公演の詳細は不明だが、1995年前後と推定される。

- 上演団体 / 個人

- 滑川五郎/ アウストロアーツアソシエーション

- 演出 / 振付

- 滑川五郎

- 会場

- 日暮里サニーホール

- 上演年

- 1995

-

アリス・的

イギリス児童文学の傑作、ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」に触発され、構想された作品。白兎に導かれ、白い闇の中、眠りの中の非連続のシュールな世界が繰り広げられる。アジアのアリスを求めて驚きと可笑しさばかりのノンセンスワールド。

- 上演団体 / 個人

- 舞踏舎天鷄

- 演出 / 振付

- 鳥居えびす

- 会場

- 麻布 die pratze

- 上演年

- 2007

-

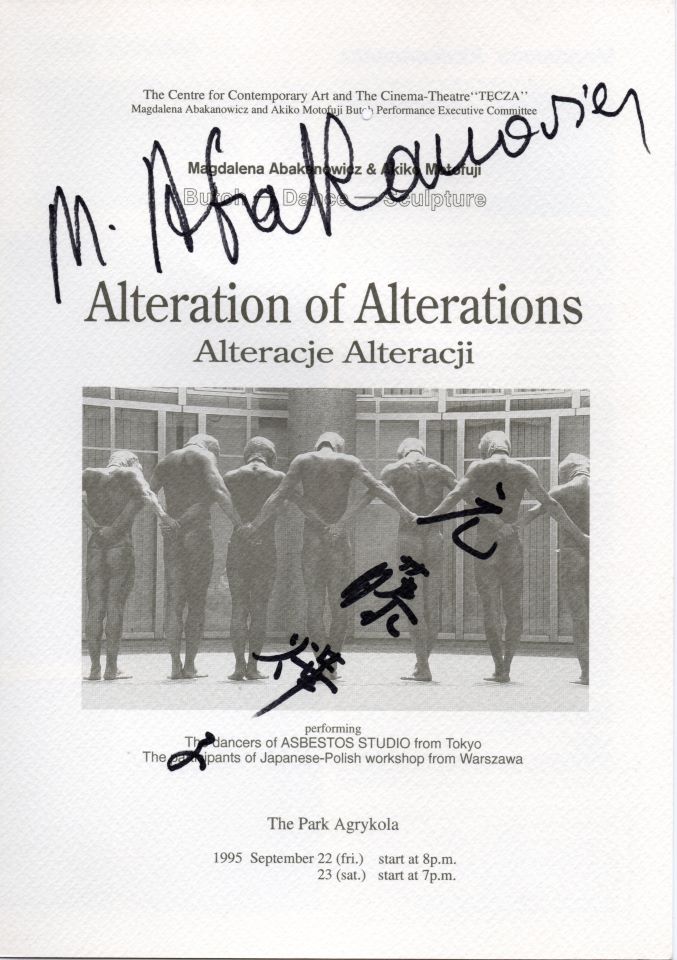

Alteration of Alterations

アバカノヴィッチの母国ポーランドでの「アバカノヴィッチへの手紙」の公演。本作はアバカノヴィッチと元藤燁子との共同演出の作品として発表されてきたが、ついにポーランドに招かれての上演となった。ワルシャワで開催のアバカノヴィッチ展のオープニングに合わせての野外公演で、男性舞踏手の群舞と元藤のソロのダンスに、斎藤徹のベースと2本の箏(17弦)が加わり、悲惨な歴史の地ポーランドでの鎮魂の舞踏となった。

- 上演団体 / 個人

- アスベスト館

- 演出 / 振付

- 元藤燁子、マグダレーナ・アバカノヴィッチ

- 会場

- アグリコラ・パーク(ワルシャワ)

- 上演年

- 1995

-

あわひ

岩名雅記独舞。1988年、早稲田奉仕園で初演。ダンスシリーズ「装束は水」の一作。パリ、エジンバラでも上演された。作中では鏡と蛍光管が用いられる。初演案内状には、「私の踊りの中に少しづつ芽生えてきた自己(性)愛の蒼い魚を、足関節と唇の距離のいたぶりといつくしみの綾取りとして、或いは触れる、触れられるという触感覚のイレウス(腸管閉塞)として、私という肉体の湖の中で渉猟(ハント)してみたい」とある。

- 上演団体 / 個人

- スタジオ200

- 演出 / 振付

- 岩名雅記

- 会場

- スタジオ200

- 上演年

- 1989

-

暗黒から光へ

昭和54年度文化庁芸術祭参加作品。その振付に対し昭和54年度文化庁芸術祭優秀賞。

「死の舞踏には二種類ある。Danses des MortsとDanses Macabresである。前者は宗教的観念に根ざし、後者は生き延びた人が死を茶化す要素もあるものだ。

ローマのカタコンベだけでなく世界中にある「死の愛好文化」の遺産。

そしてどの時代も、多産が疾病、飢饉、戦争による大量死と対抗したのだろう。

私が「死の舞踏」を数年来あたためていたのは、身近にバタバタと愛する者の死があったことに端を発している。

死によって初めて生が価値づけられ、そして芸能は痛みを見極めることだと思い始めた。

私の舞踊は最近、神や絶対者のための芸術であるより、儚い生を生きる人間や弱さのための芸能でありたいと考える。」(若松美黄ープログラムから一部書き直し抜粋)

- 上演団体 / 個人

- 若松美黄・津田郁子自由ダンス

- 演出 / 振付

- 若松美黄、津田郁子

- 会場

- 読売ホール

- 上演年

- 1979

-

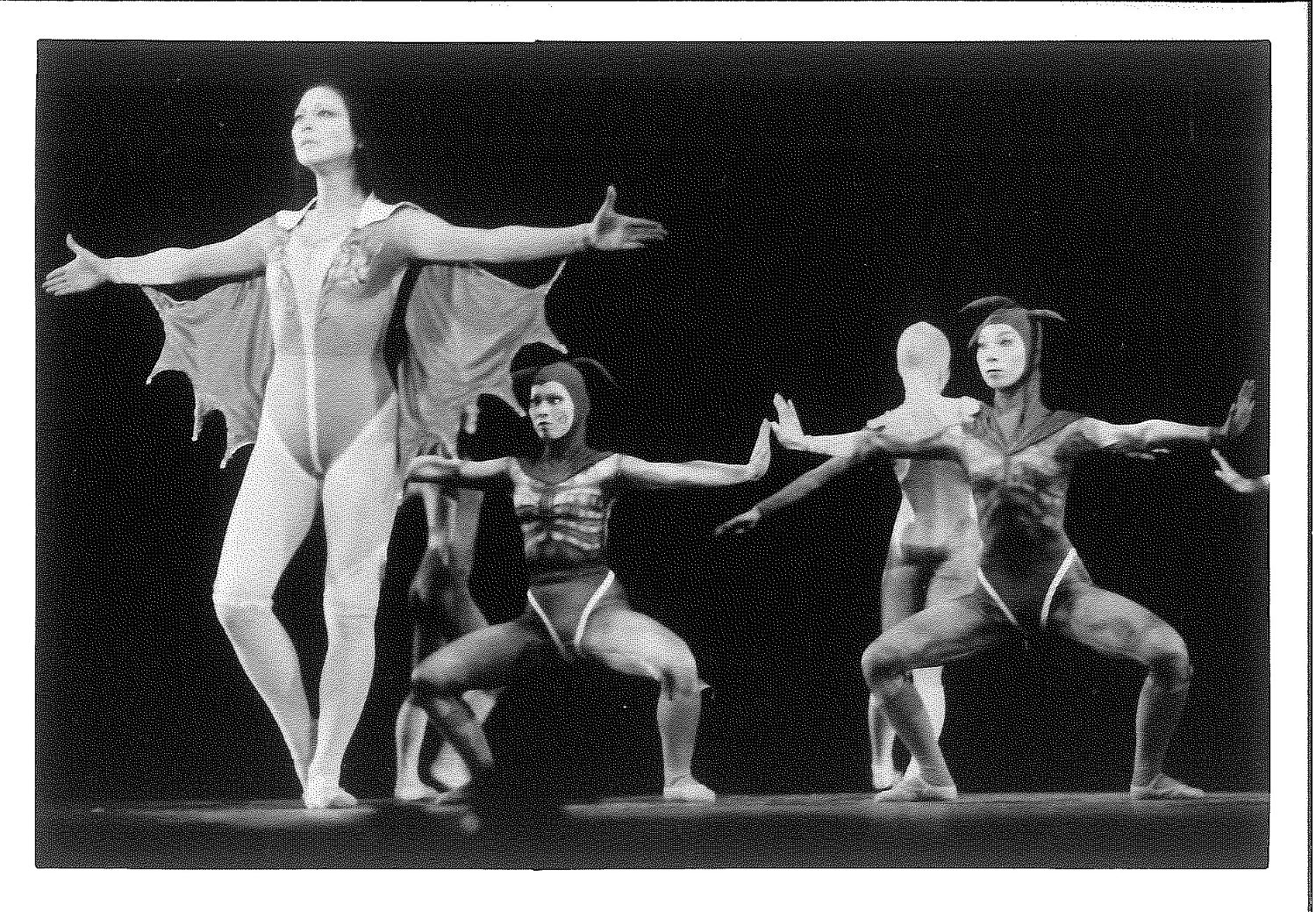

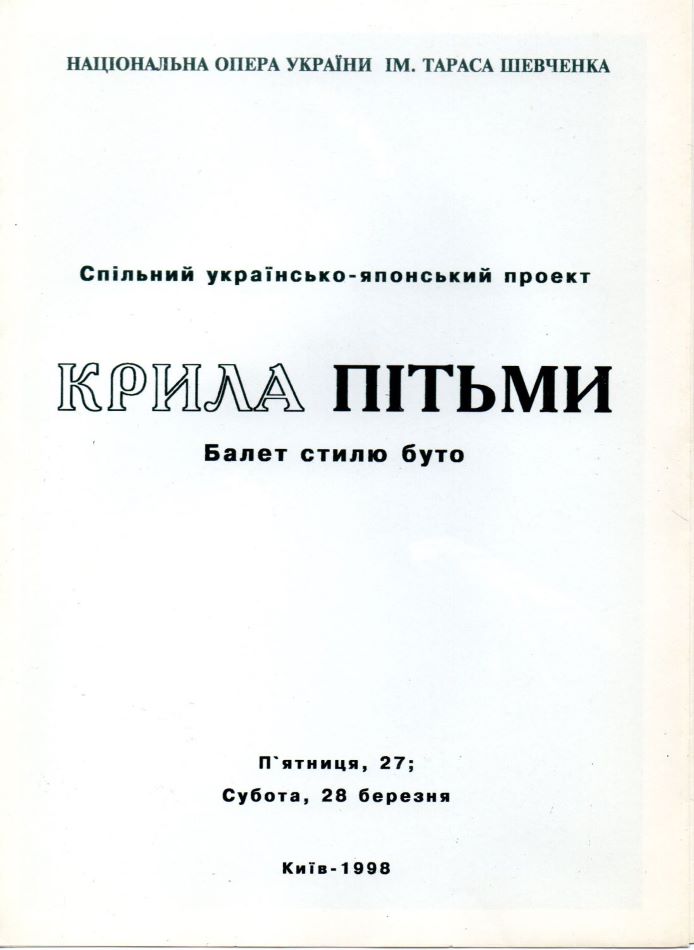

暗黒の翼

舞踏ダンサー・山田一平(ビショップ山田)がキーウに滞在し、ウクライナ国立キーウ・シェフチェンコ劇場バレエ団のバレエダンサーを振付けた作品。バレエしか知らなかったダンサー達が舞踏に出会う。

当時ウクライナの国民的スターだったアンナ・クシニリューワ等が出演し、同年8月には東京芸術劇場で同作をリメイクした「オデットに夜の扉を」がほぼ同じキャストで上演された。

- 上演団体 / 個人

- 北方舞踏派

- 演出 / 振付

- 山田一平

- 会場

- ウクライナ国立歌劇場(タラス・シェフチェンコ記念ウクライナ国立歌劇場)(キーウ)

- 上演年

- 1998

-

unspelled [アンスペルド]

こぼれる言葉の順番

綴られる声、綴られない声、背骨、爪、影

壊れた部分と戸惑う身体の風景

綴りの間の空気を吸いながら

観察者、過去、私、綴り

言語や方向性の構成以前に、身体の風景と向き合うソロ・ダンス・パフォーマンス。存在の解体と再生、感情、セクシュアリティ、幾何学的な重みの領域。ゴミと肉体を振動させるコレア、リズミカルに積み重なる記憶の埃。

沈黙の瞬間を切り取る。

2009年、ニューヨーク舞踏フェスティバルにて初演。

他にもローマ舞踏フェスティバル、バルセロナ舞踏フェスティバル、NyamaNyamaアートフェスティバル(ブルキナファソ)などで上演を重ねている。

使用音楽: コレーン, サラ・ピーブルズ、スヴィーネミュンダー・ブリッジ、ジョン・ケージ![unspelled [アンスペルド]](https://video.dance-archive.net/jp/wp-content/uploads/2025/01/P005252_14206.jpg)

- 上演団体 / 個人

- カセキユウコ

- 演出 / 振付

- カセキユウコ

- 会場

- ドック11

- 上演年

- 2012

-

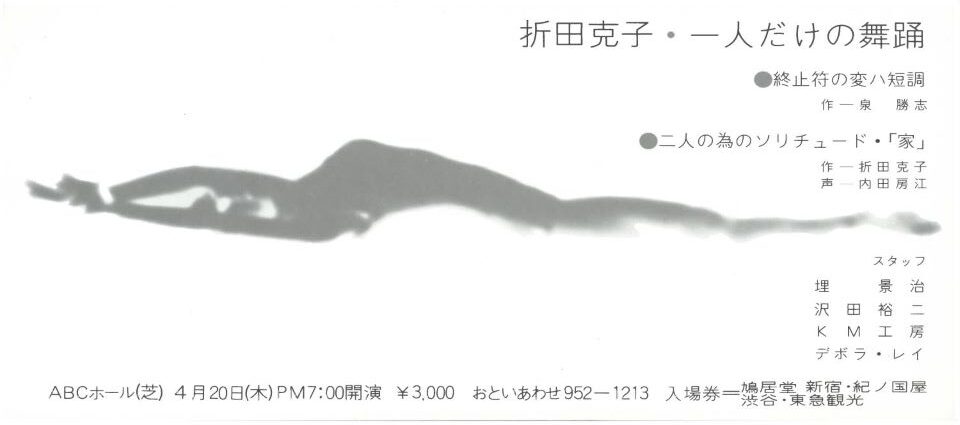

家

少女の軽やかなスキップ。そのシンプルで颯爽とした動きに対して、時間をかけて、一枚ずつ洋服を重ねて着ていく行為を見せる。少女はどんどん着膨れして窮屈な大人になっていき、最後は褞袍(どてら)をまとう。その姿で一生懸命動こうとする滑稽な大人の世界を描きあげる。折田克子は「石井みどりの舞踊家のためのリトミック」というメソッドをいかし、あえて動きの基本のみで自由・不自由が伝わる作品に仕上げている。

「折田克子・一人だけの舞踊」にて上演。折田克子作品では、前田哲彦の美術・衣装が共に世界観を創り上げるが、本作でも前田は大きな役割を果たした。のちに折田克子が好んで使う「褞袍」(どてら)を、この作品で最初に使った。

- 上演団体 / 個人

- 石井みどり・折田克子舞踊研究所

- 演出 / 振付

- 折田克子

- 会場

- ABCホール

- 上演年

- 1978

-

イサムノグチとVARIABLE LANDSCAPE

マーサ・グレアムの舞台美術も手がけていた彫刻家、イサム・ノグチの展覧会「Noguchi’s Imaginary Landscapes」会場での公演。展覧会が巡回する各地の美術館でも上演された。ノグチがパフォーマンスのために用意した「Variable Landscape」と名付けた場で、6人のダンサーが固定されていない木材等を身体表現により動かしたり空間を変えたりして演じる。紙のランプやタタミ、ショウジなど、日本の生活にある美を取り入れたイサムノグチの作品とのコラボレーション。

- 上演団体 / 個人

- Kei Takei’s Moving Earth

- 演出 / 振付

- ケイ・タケイ

- 会場

- Walker Art Center

- 上演年

- 1978

-

一年 (TOKYO SCENE 88)

「ピュアな創作現場とアコースティック・サウンドのコラボレーション。ひとと物質の未来に視線をむけながら」がテーマの「TOKYO SCENE 88」は1988年12月8日~11日まで4組のコラボレーションを展開。舞踊雑誌「ダンスワーク」の編集長でもあった長谷川六と、ストリングラフィを考案する前の水嶋一江とのコラボレーション。

- 上演団体 / 個人

- スタジオ200

- 演出 / 振付

- 長谷川六

- 会場

- スタジオ200

- 上演年

- 1988

-

一心

大野一雄フェスティバル2005(第2回)にて上演された大野慶人のソロ作品。自らの来歴を振り返り、大事なモーメントを与えてくれた人に感謝を捧げる構成で、父である舞踏家大野一雄の代表作「ラ・アルヘンチーナ頌」の最初のシーンで使われた帽子とケープをつけて踊る場面もある。カーテンコールでは慶人が一雄の車椅子を押して登場、万雷の拍手に囲まれた。

各場のタイトルは次の通り。

シティボーイ / 土方巽に、一心に感謝 / 郡司正勝先生に、一心に感謝 / 父に、一心に感謝 / 母に、一心に感謝 / 無

- 上演団体 / 個人

- 大野一雄舞踏研究所

- 演出 / 振付

- ジョアン・ソレル、大野慶人

- 会場

- テアトルフォンテ(横浜市泉区民文化センター)

- 上演年

- 2005

-

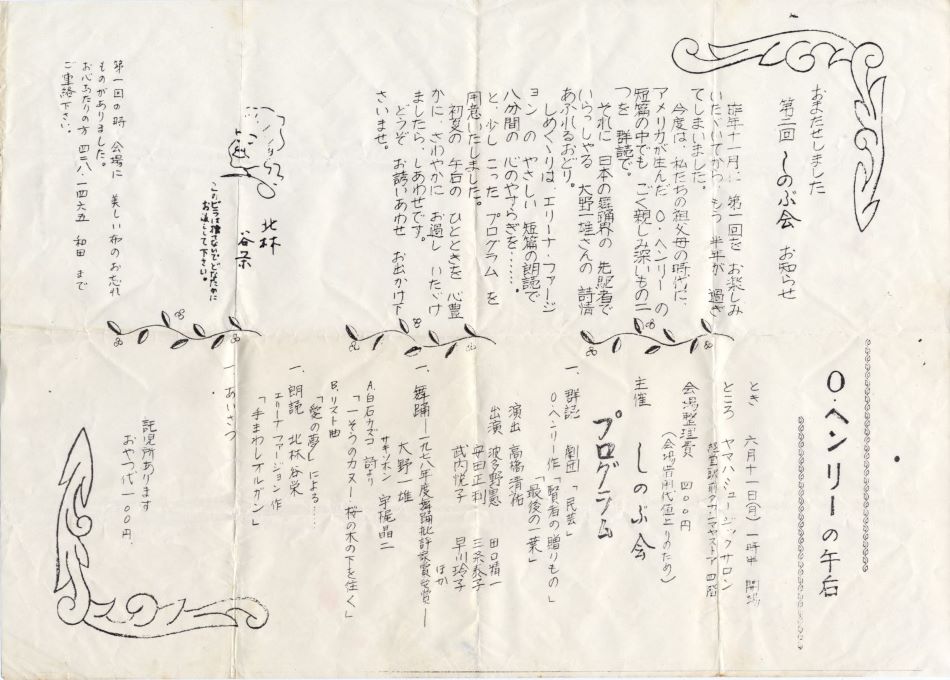

一艘のカヌー桜の木の下を往く・愛の夢

劇団民藝の北林谷栄を中心に活動していたと思われる「しのぶ会」第2回にて、大野一雄が2作品を踊った。「一艘のカヌー桜の木の下を往く」は白石かずこの詩を下敷きにした作品で、この年の2月にあった江口隆哉の追悼公演でも上演している。リスト作曲「愛の夢」は主に大野一雄の代表作「わたしのお母さん」の最後に踊られるが、一曲踊るという機会には度々選ばれた曲である。

- 上演団体 / 個人

- 大野一雄舞踏研究所

- 演出 / 振付

- 大野一雄

- 会場

- ヤマハミュージックサロン

- 上演年

- 1979

-

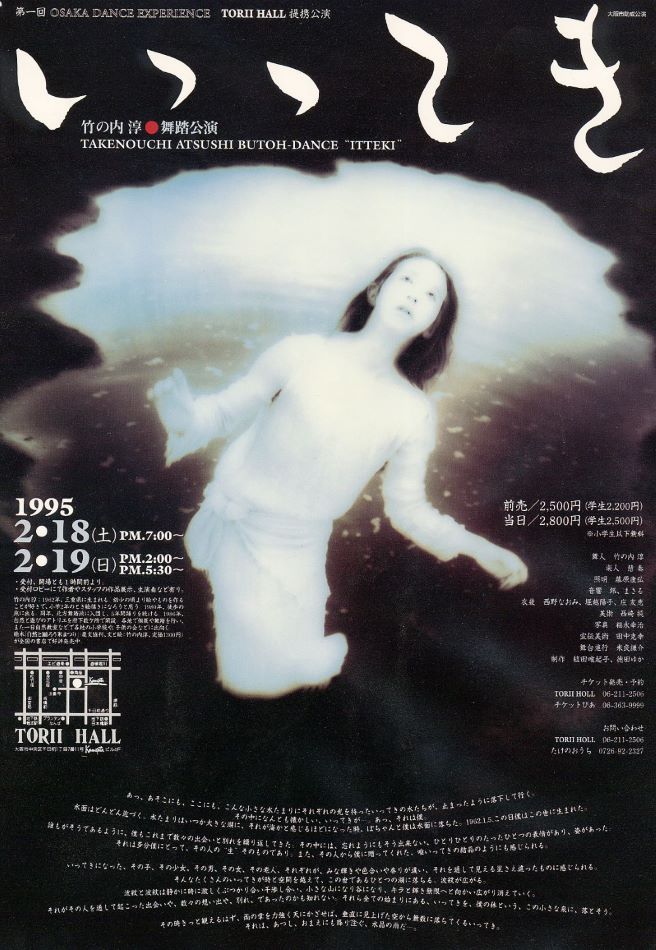

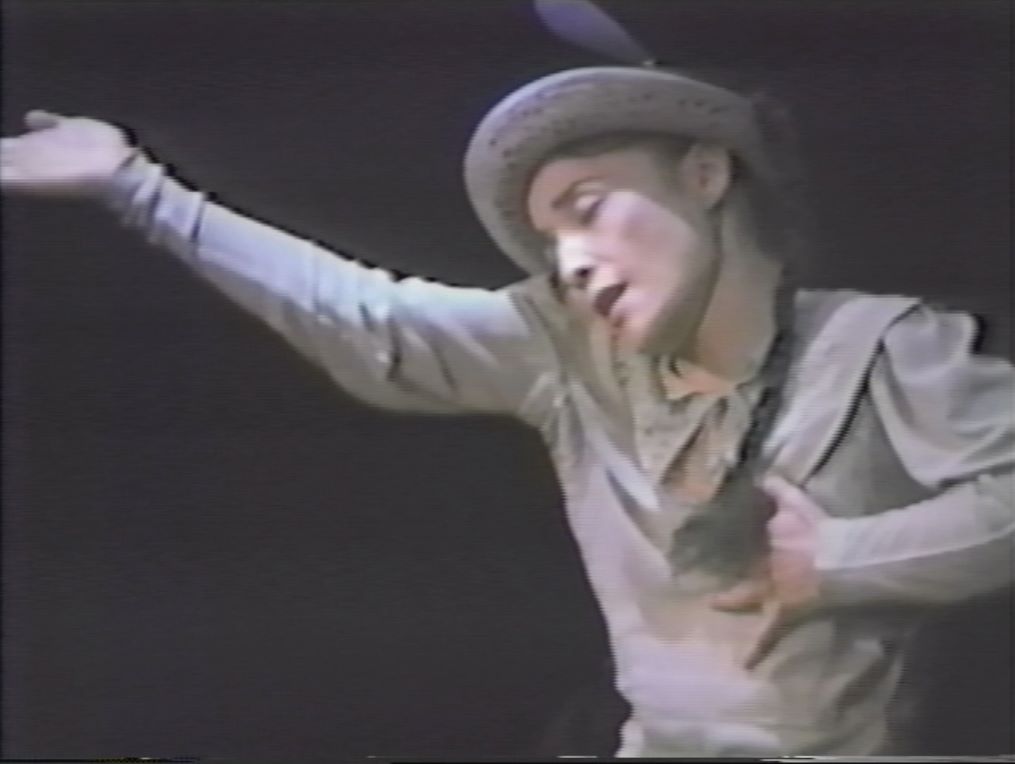

いってき

「この時代のこの日本という国が一つの水たまりであるなら、僕もそこに落ちるいってきの水。~ 僕が生きて来た中であえて分ければ、四つの印象に残るいってきに出会ったような気がする ~ そんな四つのいってきを踊りの中でまさぐりそれを通して僕という昼と夜を抱いたいってきをその水たまりに落としてみたい。」

1995年1月17日には阪神淡路大震災が起こり、竹之内淳志は神戸へ馳せ参じたい気持ちと共に、鎮魂の想いを込めて踊った。第1回OSAKA DANCE EXPERIENCE参加作品。

- 上演団体 / 個人

- TORII HALL

- 演出 / 振付

- 竹之内淳志

- 会場

- TORII HALL

- 上演年

- 1995

-

犬:「犬」に解を求める十一の問い

あんず動物紀 [Anzu’ology] Ⅰ。

「あんず動物紀」シリーズ第一弾。他にも虫やワニなどが取り上げられることとなるこのシリーズでは、「この世とあの世の混沌とした暗い記憶から呼び覚まされる」動物たちの声を作品化している。1987年フライブルク(ドイツ)にて初演。

ー若者の窮極の目的地は やはり

あの居心地のよい火の焚かれた部屋。

まっ先に飛んできた犬。

窓の中には案外な偽善者。ー

- 上演団体 / 個人

- 古川あんず

- 演出 / 振付

- 古川あんず

- 会場

- ジャン・ジャン

- 上演年

- 1987

-

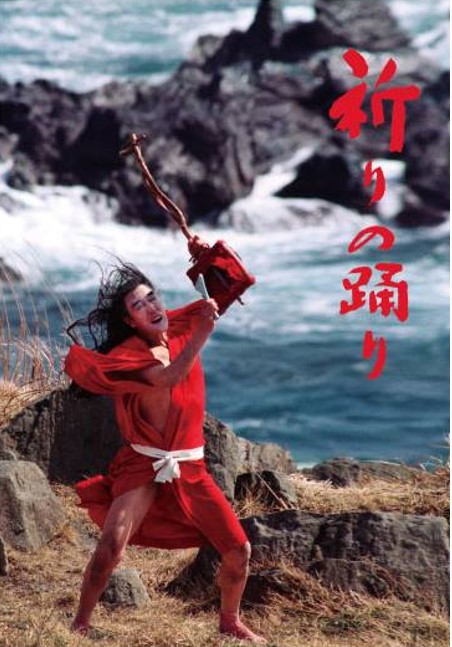

祈りの踊り

ギリヤーク尼ヶ崎が街頭公演30周年を記念して初めて制作した記録映画。当時のギリヤークは膝の半月板を損傷、いつまで踊れるかと苦悩していた。踊りを永遠に見てもらえるように映像に残そうと制作を決意、「じょんがら一代」「念力」など全9演目を収録している。札幌、京都などでの公演の様子とともに、自叙伝的な要素も入れて故郷函館を訪れるシーンなどで構成。カラー70分。

- 上演団体 / 個人

- ギリヤーク尼ヶ崎

- 演出 / 振付

- ギリヤーク尼ヶ崎

- 上演年

- 1998

-

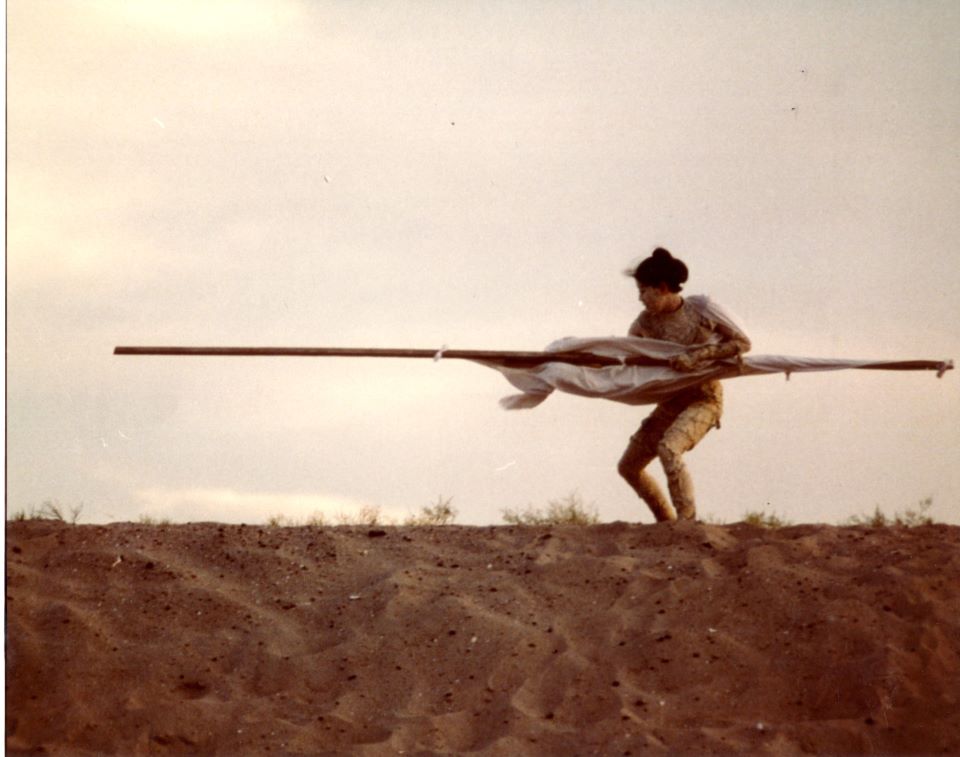

Event Fission(分裂)

ハドソン川沿いの埋め立て地で行われた野外公演。エイコ&コマは砂丘の上で大きな白い旗と踊り、観客はそれを下から見上げる。白い旗はダウンタウンで進む開発を象徴的に攻撃している。砂丘の下方では四つの角で火が燃えており、その舞台へエイコ&コマが転がり落ちていく。50分のパフォーマンスの最後には、エイコ&コマは自らあらかじめ掘った深い穴に呑み込まれ、一陣の砂と共に視界から消える。

- 上演団体 / 個人

- Eiko & Koma

- 演出 / 振付

- Eiko & Koma

- 会場

- ハドソン川沿い埋立地

- 上演年

- 1980