ダンス映像インデックス

2023・2024年度EPAD事業で収集した340点の映像のデータベースを公開しています。

作品一覧

-

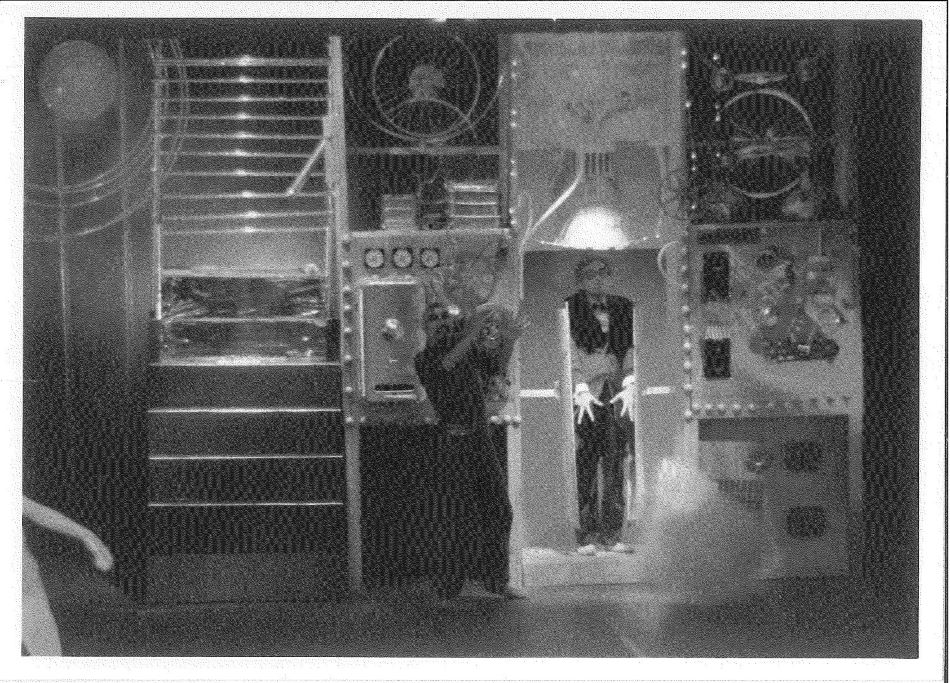

囚われの世界~新解釈カリガリ博士

昭和59年度文化庁芸術祭参加作品。

映画監督ヴィーネによって有名になった「カリガリ博士の箱」をバレエ化したものである。

物語は精神を病んだ男の妄想の話。

人体実験をする博士。実験の為に誘拐されてしまう女性。女性を助けようと乗り込んだが捕らえられてしまう男性。

実験によって狂わされていく女性と精神を犯されていく男性。

最後は病んだ男性が自分は博士だと思い込み博士と女性を殺し、自身も炎にまみれるところで終わる。

何処まで事実で何処からが妄想なのか?

- 上演団体 / 個人

- 若松美黄・津田郁子自由ダンス

- 演出 / 振付

- 若松美黄、津田郁子

- 会場

- 読売ホール

- 上演年

- 1984

-

鳥

あんず動物紀 [Anzu’ology] Ⅲ。

「あんず動物紀」シリーズのうちの3作目となる「鳥」の初演。

チラシにはダ・ヴィンチの次の言葉が引用されている。

「大地は、その上に憩える一羽の鳥によって動かされる。」

プログラム:

1.スーパーマン / 2.ジャスミン・キスミン / 3.月の兎

- 3月31日、4月1日は15時、19時からの2回上演

- 映像には第2幕までが収録されている

- 上演団体 / 個人

- 古川あんず

- 演出 / 振付

- 古川あんず

- 会場

- ジャン・ジャン

- 上演年

- 1990

-

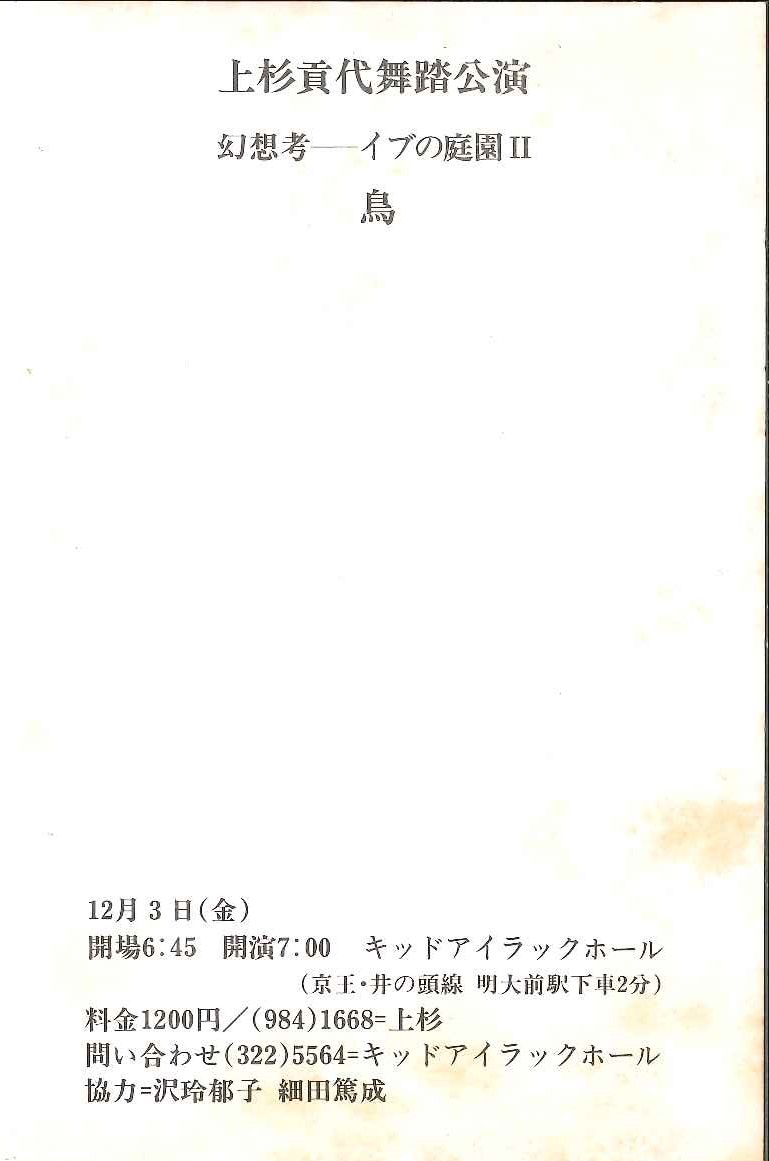

鳥 <幻想考ーイヴの庭園Ⅱ>

「公演時間の大半を直角に交わる二面の黒壁に沿って右から左への移動に費やされた」という本作は、「静中の動」、「内に圧縮されて解放を求めるエネルギーの迫力を醸しだし、さも鳥が天上に羽ばたきたくとも羽ばたけずに果てるかのような」姿を見る者に連想させた(吉沢伝三郎 /「現代思想」1983年1月号)。「幻想とは、何よりもまず不安を意味し、破壊を意味する」というロジェ・カイヨワの言葉が、「鳥」という作品にひとつの生命を与えている。

- 上演団体 / 個人

- 上杉満代

- 演出 / 振付

- 上杉貢代

- 会場

- キッドアイラックホール

- 上演年

- 1982

-

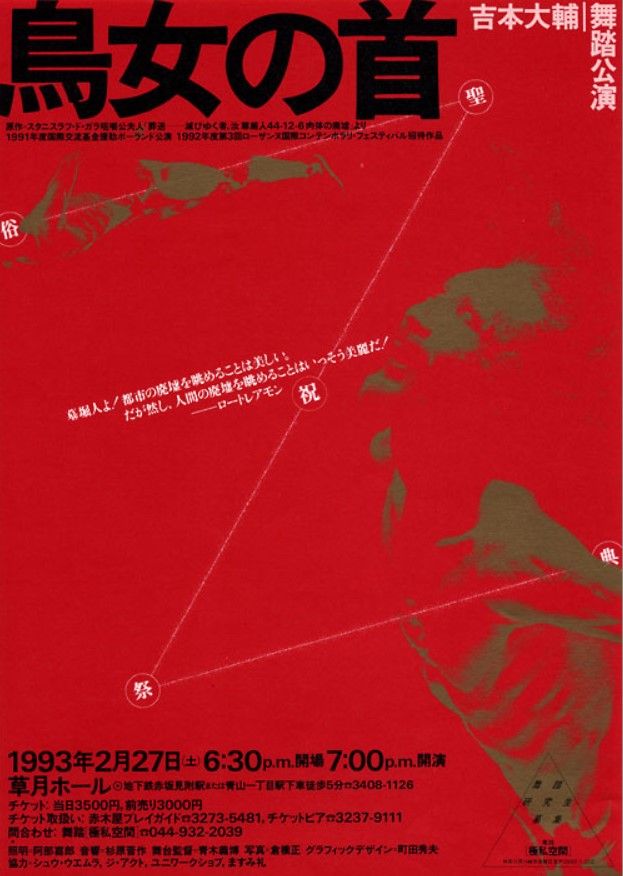

鳥女の首(再演)

吉本大輔舞踏公演。1992年度第3回ローザンヌ国際コンテンポラリ・フェスティバル招待作品。

1980年代に上演された吉本大輔の処女舞踏公演4部作「葬送」シリーズのひとつ。風葬「風の中の羊歯」、火葬「火の中の卵」、水葬「水底の石」につづく鳥葬である。ポーランド、スイス公演を経て、東京にて再演された。

原作:スタニスラフ・ド・ガラ咀嚼公夫人。

チラシにはロートレアモンの言葉がひいてある。

墓堀人よ!都市の廃墟を眺めることは美しい。

だが然し、人間の廃墟を眺めることはいっそう美麗だ!

- 上演団体 / 個人

- 吉本大輔

- 演出 / 振付

- 吉本大輔

- 会場

- 草月ホール

- 上演年

- 1993

-

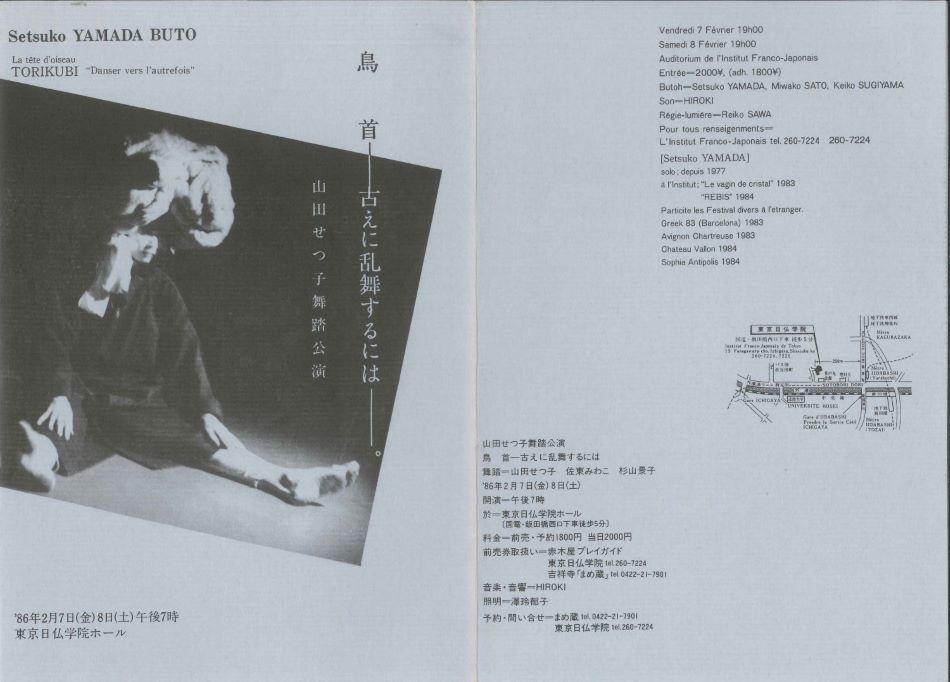

鳥首〜古に乱舞するには

山田せつ子舞踏公演。

歌人、山中智恵子の作品「鳥首」からインスパイアされた作品で、古代の祭祀的な要素を含んでいる。ソロ中心の作品が多い中で、この作品には佐東みわこ、杉山景子が出演している。巨大な被り物を付けた山田が敢えて跛行的な歩行を続け、身体の在り方への新たな視点を模索しているのがわかる。土、水、紙などで空間を構成しつつ、身振り、行為と、踊ることの境界を越えるような振り付けが特徴的に現れている。

- 上演団体 / 個人

- 山田せつ子

- 演出 / 振付

- 山田せつ子

- 会場

- 東京日仏学院ホール

- 上演年

- 1986

-

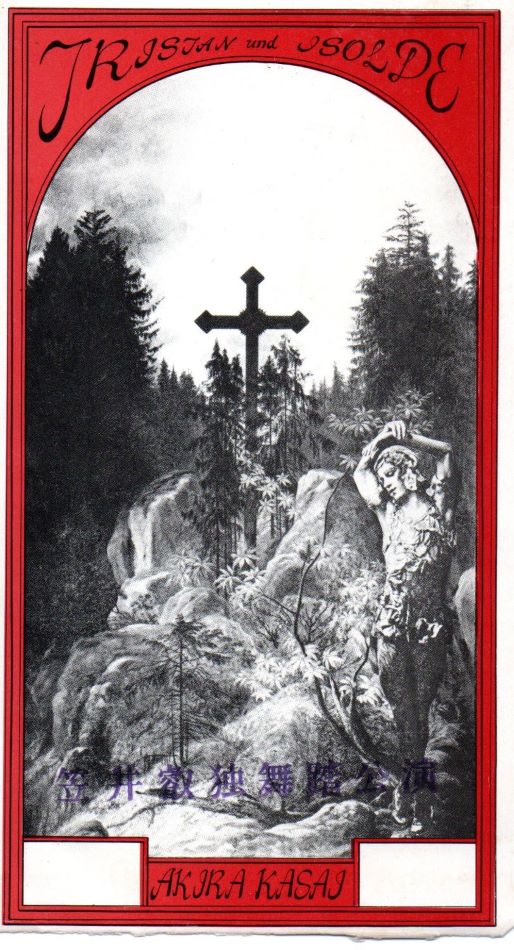

トリスタンとイゾルデ

1976年、笠井叡は精力的に活動し、この年に発表した他の三作品(「月読蛭子」「個的秘儀としての聖霊舞踏のために」「物質の未来」)と合わせて、1976年度第8回舞踊批評家協会賞受賞した。また、この年の活動に対し、市川雅が選考した「ダンス・ワーク舞踊家賞」も送られた。4作品全部を観覧した詩人の吉岡実は、「新劇」1977年8月号でその体験を織り込んだとみられる「使者 ー笠井叡のための素描の詩」を発表している。

- 上演団体 / 個人

- 天使館

- 演出 / 振付

- 笠井叡

- 会場

- 九段会館ホール

- 上演年

- 1976

-

永遠の微笑 (トワノホホエミ)

秀島実の6場からなるソロ舞踏公演。第6場の「O氏」は舞踏家の大野一雄のことで、秀島は1976年に完成した大野の映画「O氏の死者の書」に出演している。

構成:

Ⅰ 父の方向に

Ⅱ 私は喜んで貰おうと思った

Ⅲ キャンディ キャンディ キャンディ

Ⅳ 南極ののペンギン

Ⅴ 高田永子さん考 -トワのホホエミ-

Ⅵ 「O氏と私」

- 上演団体 / 個人

- 秀島実

- 演出 / 振付

- 秀島実

- 会場

- シアターX

- 上演年

- 2023

-

トンネルをぬけた。家があった。

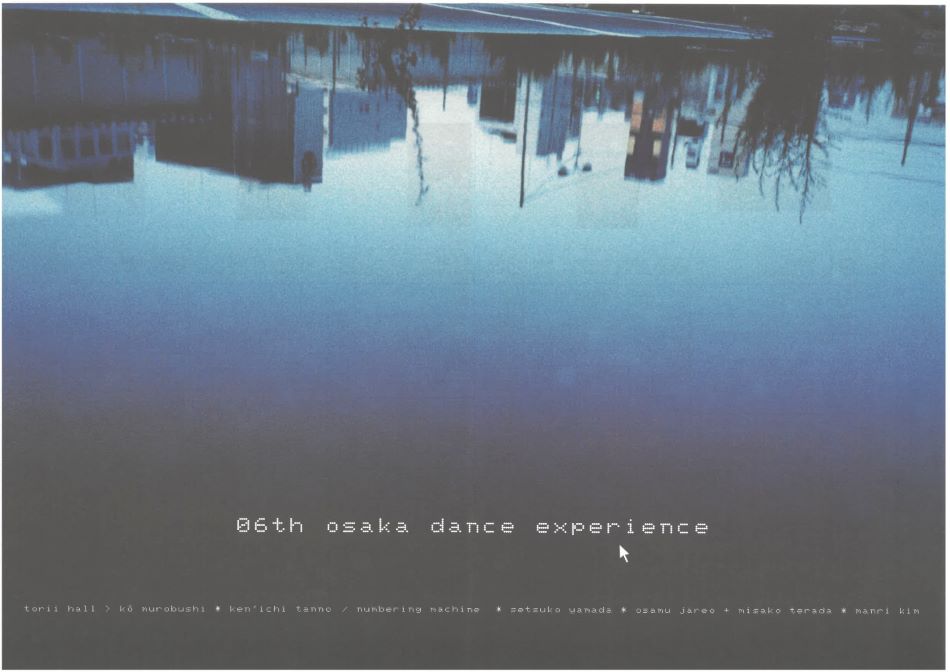

砂連尾理・寺田みさこダンスパフォーマンス、第6回OSAKA DANCE EXPERIENCE(前期)参加。

『文章を書くという作業は、とりもなおさず自分と自分をとりまく事物との距離を確認することである。必要なものは感性はなく、ものさしだ…』(ハートフィールド)…久し振りに生まれ育った街を歩いてみた。どぶ川の蛸焼き屋、寂れた銭湯の煙突、高さ1mほどのトンネル…懐かしい風景の隙間に、見覚えのないカラオケボックスやコンビニエンスストアが立ち並んでいた。幼い頃、何の違和感もなく過ごしてきた街に、こころとからだを浸してみると、蓄積された時間と空間の中から、不意に何かがこぼれてきた。私はそれが、またこぼれてくるのを、だたひたすら待っていた。

- 上演団体 / 個人

- TORII HALL

- 演出 / 振付

- 砂連尾理・寺田みさこ

- 会場

- TORII HALL

- 上演年

- 2000

-

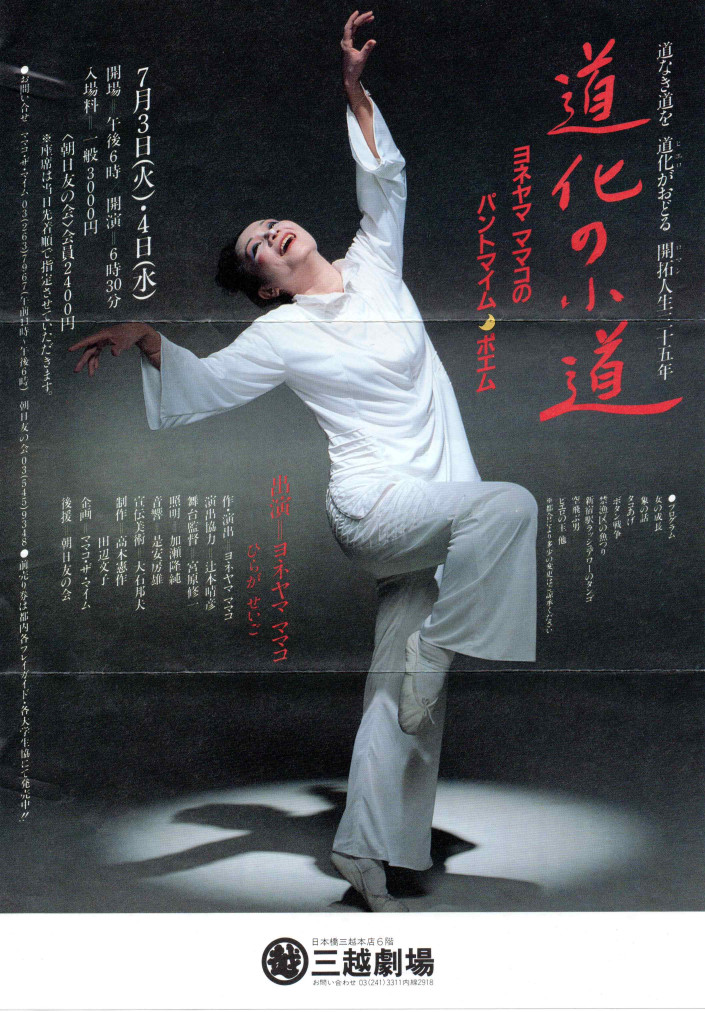

『道化の小道 』~「新宿駅ラッシュアワーのタンゴ」ほか

「新宿駅ラッシュアワーのタンゴ」は70年代に制作されたヨネヤマママコの代表作。通常は無言であるパントマイムに、ウィットに富んだ歌と語りをつけた独自の形式「パンカゴ」で、駅を行き交う人々を痛烈に風刺する。

映像は1984年のマイム・ソロリサイタル『道化の小道』のもの。以下の作品が上演された。

タコを上げる子ども / 女の成長 / 象の話 / ボタン戦争 / 新宿駅ラッシュアワーのタンゴ / 空を飛ぶ男 / ピエロの玉

- 上演団体 / 個人

- ヨネヤマママコ

- 演出 / 振付

- ヨネヤマママコ

- 会場

- 三越劇場

- 上演年

- 1984

-

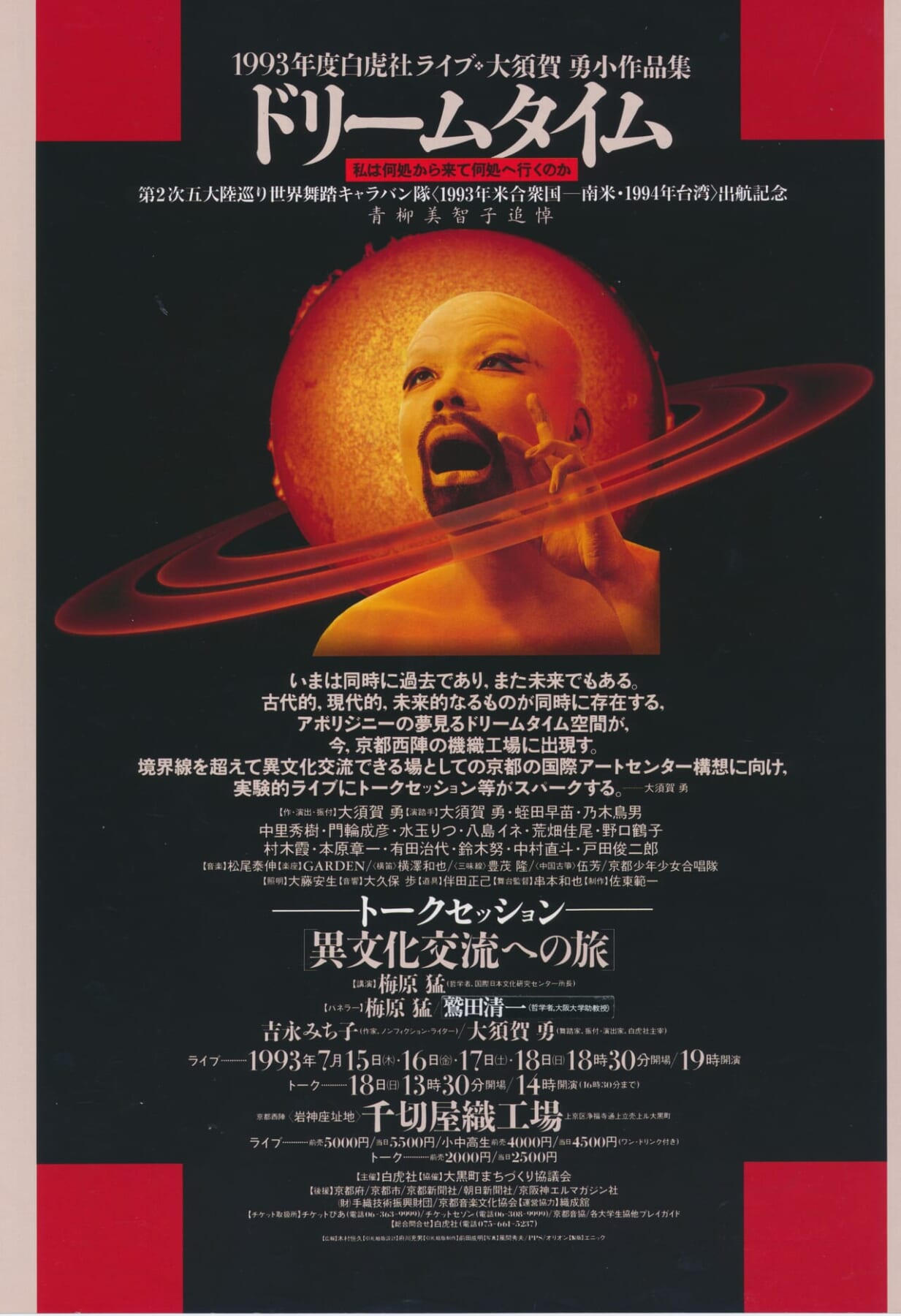

ドリームタイム 私は何処から来て何処へ行くのか

「ドリームタイム」とは、オーストラリアのアボリジニーの時間感覚で、過去と現在と未来が同時に存在する神話的時間の流れ。この公演では、"私は何処から来て何処へ行くのか"という視点の元に<宇宙と大地、人間と人形、生と死>の間など、様々な境界線上にあるものをテーマに、古代的なもの、現代的なもの、未来的なものの時間が層を成して流れている様を多様な作品群の集合体として実験的ライブスタイルで上演した。

ー1993年度白虎社ライブ・大須賀勇小作品集 / 第2次五大陸巡り世界舞踏キャラバン隊<1993年米合衆国ー南米・1994年台湾>出航記念 / 青柳美智子追悼

ー映像にはリハーサル風景も含まれている。

- 上演団体 / 個人

- 白虎社

- 演出 / 振付

- 大須賀勇

- 会場

- 千切屋織工場 <岩神座址地>

- 上演年

- 1993

-

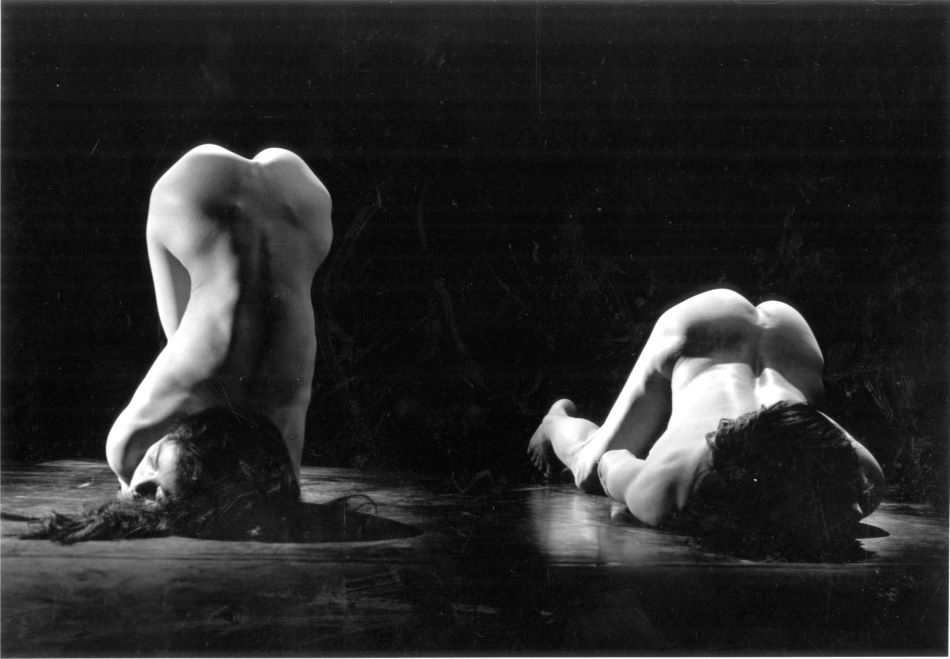

Night Tide(夜の潮)

エイコ&コマが全裸で動く最初の作品。体を風景として探っていく。キャッツキル山地での孤立した、山々の動きを感じるとる生活に触発された作品である。ファンデーション・フォー・コンテンポラリー・アーツのフェローシップを獲得した時期に制作した。「GRAIN」と「NIGHT TIDE」の2作品を上演した一夜でエイコ&コマは初めてのベッシー賞(ニューヨーク・ダンス&パフォーマンス賞)を受賞。1986年に発表した「NEW MOON STORIES」の一部としても上演された。

- 上演団体 / 個人

- Eiko & Koma

- 演出 / 振付

- Eiko & Koma

- 会場

- ダンス・シアター・ワークショップ (NY)

- 上演年

- 1984

-

生成

「生成(なまなり)」は、「全裸・不動・垂立」のソロ・パフォーマンスを展開していた岩名雅記にとって大きな転機となった作品で、1985年初演。自らの中に潜んでいる女性性を踊りたいと、初めてヨーロッパ近世の貴婦人のドレスを着て踊った。同年、岩名は自らの踊りを「舞踏」と呼ぶようになる。「生成(なまなり)」と呼ばれる能面は、角を少し生やした女面で、般若になる前の状態を表したものを言う。

- 上演団体 / 個人

- TORII HALL

- 演出 / 振付

- 岩名雅記

- 会場

- TORII HALL

- 上演年

- 1999

-

Nurse’s Song(乳母の歌)

TRILOGYと共に上演したこの作品は、アレン・ギンズバーグが作曲したウィリアム・ブレイクの「乳母の歌」に振付けた。アレンとは1980年にコロラド州のナロッパ大学で講義をしていた時に友達になった。公演では、友達たちとつくった即席バンドDIRT BANDの演奏で、親友だったスタンドアップ・コメディアンのボブ・キャロルに歌ってもらった。この公演から間もなく、私達はニューヨークシティーを離れ、この作品を二度と上演することはなかった。

- 上演団体 / 個人

- Eiko & Koma

- 演出 / 振付

- Eiko & Koma

- 会場

- The Kitchen (ニューヨーク)

- 上演年

- 1981

-

肉体の迷宮

舞踏50年の記念に土方巽に捧げる公演として『幻想の地誌学』に続き、谷川渥『肉体の迷宮』を舞台化した作品である。「自分と異形の肉体との微妙な距離」を和栗自身の舞踏の支えに、自分という迷宮に取り組む。コンテンポラリーダンサーの関と共に、6人の女性舞踏手と土方舞踏譜を元に作品を制作している。その後も海外でのツアーや新作公演など、和栗の精力的な活動は続くが、日本国内において自身のカンパニー好善社としての公演活動は本作で最後となった。

- 上演団体 / 個人

- 好善社

- 演出 / 振付

- 和栗由紀夫

- 会場

- 日暮里サニーホール

- 上演年

- 2010

-

日月潭 ー光と影の迷宮を巡る物語ー(リハーサル)

「日月潭」とは「光と影」の物語である。そして「光と影」が織りなす迷宮を旅する男の「引き裂かれた魂」がお互いを探し求める物語でもある。あるときは鬼神に、またあるときは観音にも変化する「影」に誘われて、いくつかの扉を開いてゆく。水鏡の底から歩いてくるもう一人の自分。伸縮する迷宮の中で起こる死と再生の儀式。退行していく夢。夢という肉体が螺旋の渦に巻き込まれていく…。

光を浴びた影が水をくぐって再生される「フィルム」という幻の向こうへと、私の舞踏の回廊は続いている。(和栗由紀夫)

映像は檜原村での合宿中に撮影された全編を通したリハーサル。上演は、渋谷シードホールにて1993年1月22日~26日に行われた。

- 上演団体 / 個人

- 和栗由紀夫+好善社

- 演出 / 振付

- 和栗由紀夫

- 会場

- 檜原村

- 上演年

- 1992

-

21000海里の舞踏会

満州鉄道を模して本物の線路を枕木・線路石と共に約30m設置し客席として作られた船がエンディングに線路の上を曳航する。公演モチーフは旧日本軍兵士の亡霊の彷徨いから始まり線路を歩く花嫁、インドの瘋癲青年の群舞、その中から現れる金色の仏の踊りなど、それ以前の主要なモチーフであった「ハレとケ」を織り交ぜながら以後の作品に色濃く現れる仏教思想に視線を置いた記念碑的作品。

- 上演団体 / 個人

- 宇野萬

- 演出 / 振付

- 宇野萬

- 会場

- 佐賀町エキジビット・スペース

- 上演年

- 1984

-

野の婚礼

「己の内奥の宇宙の目を向けること」‥‥‥これが舞踏の出発点であり、その目が何処についているのかが大切なことだ。足が二本に分かれてから我々は迷ってばかりいる。私は一本足の杭になり荒野に立っていたい。森羅万象の内に潜む秘密の階段は、我々の果てしない野に続く。私は急いで準備をするのだ。婚礼が始まる。風が吹いてくる。

- 上演団体 / 個人

- 和栗由紀夫+好善社

- 演出 / 振付

- 和栗由紀夫

- 会場

- シアターX

- 上演年

- 1994

-

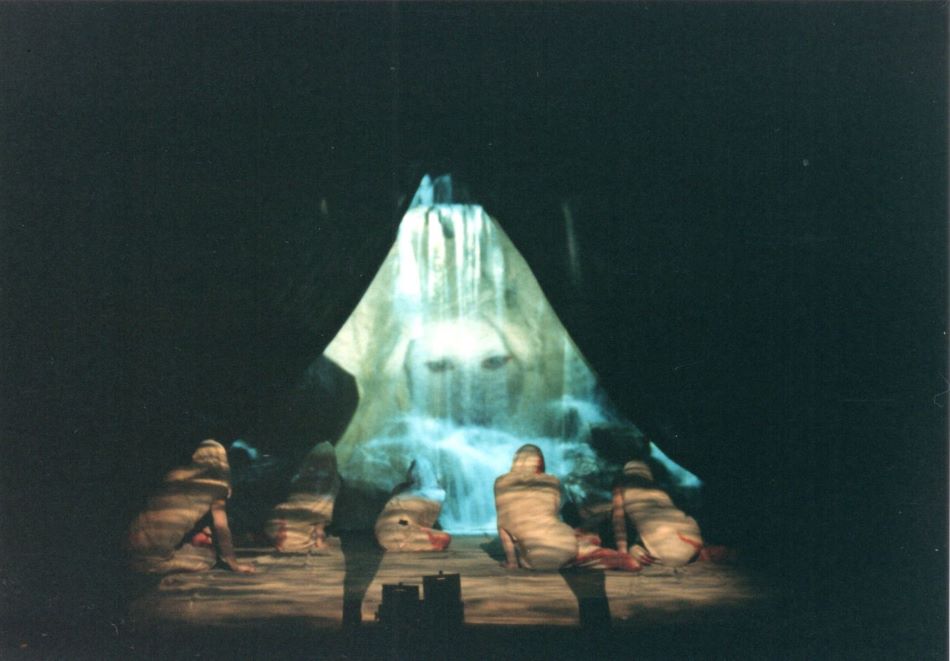

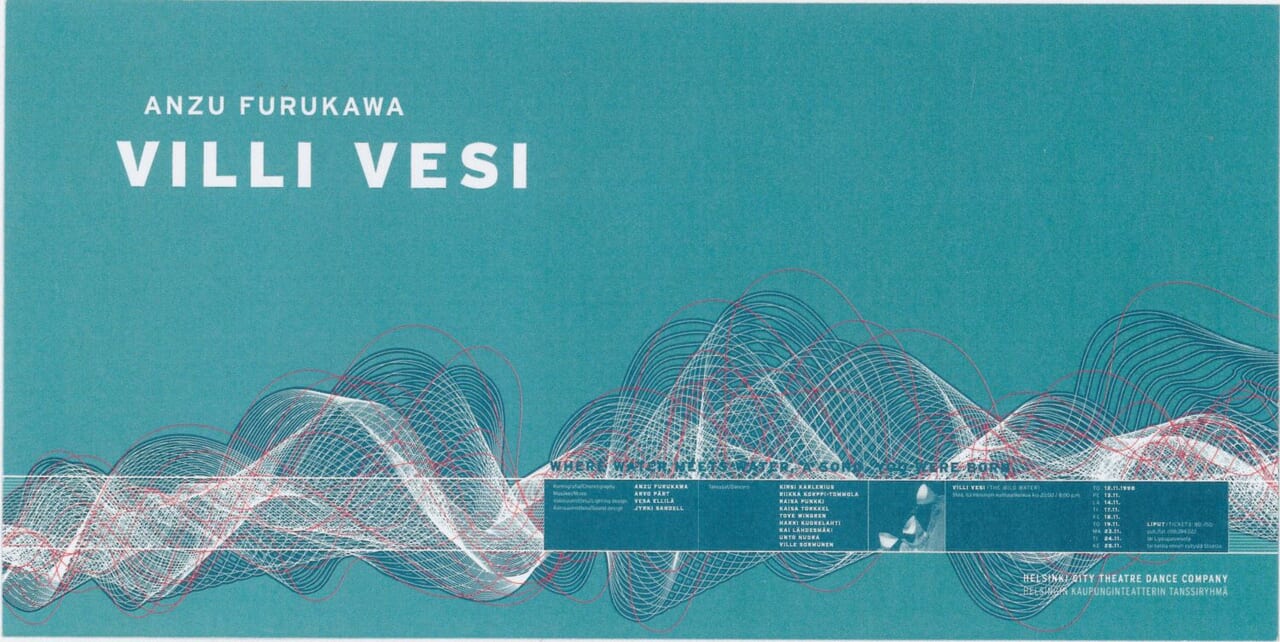

Villi Vesi(のの水)

ヘルシンキ市立ダンス・カンパニー委託作品。古川あんずは同カンパニーからの委託で1994年には『春の祭典』を、1995年には『KEPPI(杖)』を振付けている。本作では、アマゾン河で見た色が交わらないまま流れる水やアフリカの女性が壺に朝露を集める姿、ヘルシンキ沖の凍った海など、古川に印象を残した様々な「水」の体験が下敷きとなっている。

Act1退屈した男 / 心の誕生 / 隻手音声 / 水の神話

Act2タブラ・ラサ / フラトレス / カントゥス―ベンジャミン・ブリテンの思い出に

- 上演団体 / 個人

- 古川あんず

- 演出 / 振付

- 古川あんず

- 会場

- ストアハウス

- 上演年

- 1998

-

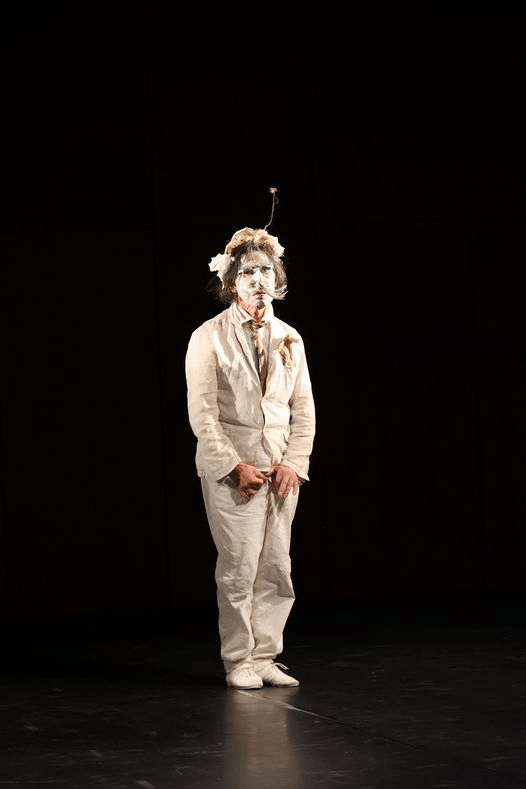

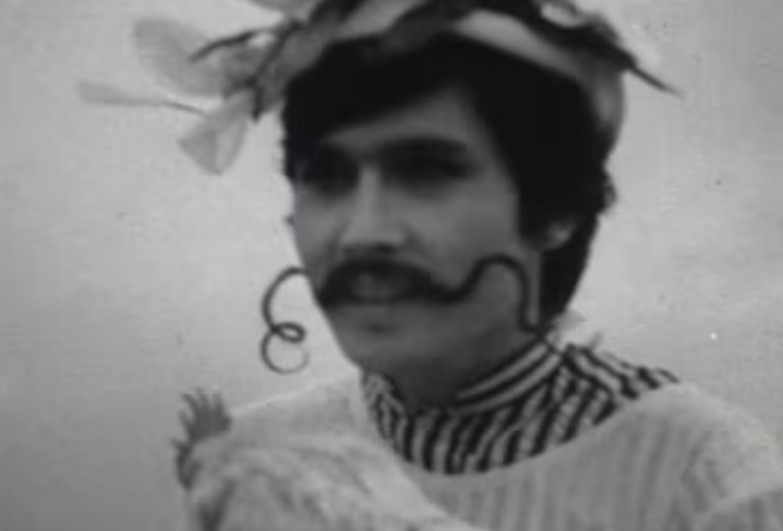

白衣の男

大野慶人を被写体とする16ミリフィルム映像。2018年に大野慶人宅で発見されたものだが、撮影の経緯など詳細はわかっていない。無音の映像で、制作途上のフィルムである可能性もある。1969年に開催された大野慶人ソロ公演のポスター写真に衣装とメークが酷似しており、公演を準備している時期に鎌倉の海で撮影されたものではないかと推測されている。

- 上演団体 / 個人

- 大野一雄舞踏研究所

- 演出 / 振付

- 大野慶人

- 上演年

- 1969

-

Husk(殻)-dance for camera-

エイコ&コマの映像作品。メディア作品制作で映像作家とのコラボレーションを経験したエイコ&コマは、自分達だけでHUSKを制作することを決意。コマがカメラマンの役割を担い、エイコのソロを撮影した。ビデオ・カメラの再生機能を使い、一回の長回しとして体とカメラによる振付をつくりあげた。撮影は1987年5月、ニューヨークのカンポ・カルチュラル・センターにて。©1987, Eiko & Koma.

- 上演団体 / 個人

- Eiko & Koma

- 演出 / 振付

- Eiko

- 会場

- カンポ・カルチュラル・センター

- 上演年

- 1987