ダンス映像インデックス

2023・2024年度EPAD事業で収集した340点の映像のデータベースを公開しています。

作品一覧

-

これは具体か?

Tokyo Real Underground(Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13)参加作品ー川口隆夫ディレクション企画「舞踏 ある視点」。

台湾のアーティスト、リヴァー・リンによる、戦後日本に生まれた先駆的芸術運動「具体(具体美術協会)」について、特に田中敦子、白髪一雄、村上三郎、嶋本昭三らの作品を参照したオンラインパフォーマンス。また、C-Lab (Contemporary Culture Lab Taiwan)との共同制作作品として2020年に台北で上演されたパフォーマンス作品『具体美術宣言と踊る』のドキュメンテーション、TRUアーティスティック・ディレクター川口隆夫とのトークを収録。

本作品はオンラインでのパフォーマンス&トーク後も「Tokyo Real Underground」の会期(2021年4月1日~8月15日)中、初回配信日から会期終了まで視聴できた。

- 上演団体 / 個人

- 特定非営利活動法人ダンスアーカイヴ構想

- 演出 / 振付

- リヴァー・リン (林人中)

- 上演年

- 2021

-

魂魄

石井みどりの初期の作品に「ひめゆりの塔」があるが、時を経て直接的な表現から抽象的な表現に昇華させた作品が「魂魄」。フォーレのレクイエムを使用した鎮魂の舞で、戦争の悲惨さを憂い、また人々を踊りや音楽で癒したい気持ちが強く表れた作品である。石井は戦時中、作曲家古関裕而等と共に東南アジアに慰問公演にも行き、国内でも舞踊団として慰問公演を数多く行った。

- 上演団体 / 個人

- 石井みどり・折田克子舞踊研究所

- 演出 / 振付

- 石井みどり

- 会場

- 郵便貯金ホール

- 上演年

- 1987

-

泉勝志ダンスオペラⅠ 午后の饗宴

昭和五十五年度文化庁芸術祭参加作品。折田克子が演出・振付し、泉勝志のダイナミックな構成力とナイーブな細部を見事に引き出している。肉体に共棲する基督と猶太の混沌を最も深刻に自覚する舞踊家、泉勝志にとってこの世紀末に訪れた凪いだ時代は、逆説的にふさわしい。孤高の存在として饗宴を主幹し、舞台で風を切り駆走しなければならない真の悲惨が予定されている。饗宴は招集されたばかりである。テス・ダンスシリーズ No.21 。

- 上演団体 / 個人

- 石井みどり・折田克子舞踊研究所

- 演出 / 振付

- 折田克子

- 会場

- 赤坂草月ホール

- 上演年

- 1980

-

GOYA: La Quinta del Sordo [ゴヤ- 聾者の家]

戦争の惨禍を通し人間の悲喜劇を描いたゴヤの版画から着想を得た「サイレント・オペラ」。ヒトラー政権下のユダヤ人迫害を題材に作曲されたライヒの「Different Trains」が使用され、踊り手達は椅子に縛られたままで、運命は変えられないことを暗示する。終わらない惨劇に目を向けるためにも、こういう作品が必要だと古川が指摘している。

Act 1:朝(使用曲:スティーヴ・ライヒ「Different Trains」―1.アメリカ-戦争前 2.ヨーロッパ-戦時中)

Act 2:昼(使用曲:スティーヴ・ライヒ「Different Trains」―3.戦後)

Act 3:夜(使用曲:ロッシーニ「セビージャの理髪師」)

使用テキスト:フランツ・カフカ![GOYA: La Quinta del Sordo [ゴヤ- 聾者の家]](https://video.dance-archive.net/jp/wp-content/uploads/2025/01/s_anzu_goya.jpg)

- 上演団体 / 個人

- 古川あんず

- 演出 / 振付

- 古川あんず

- 会場

- loplop (Berlin)

- 上演年

- 1999

-

Golden Powder Show 1993

金粉ショー。1989年のベルリンの壁崩壊の後に、前衛アーティストたちによって占拠され、ベルリンカウンターカルチャーの中心となった旧東ベルリンのタヘレス劇場(1990-2012)に招待され、上演されました。ダンスへの補助金がほとんど出なかった70年代、80年代に舞踏家の多くはキャバレーダンスによって、生活費や公演の制作費用を稼いでおり、金粉ショーはキャバレーダンスのハイライトとも言えます。

- 上演団体 / 個人

- tatoeba

- 会場

- タヘレス劇場

- 上演年

- 1993

-

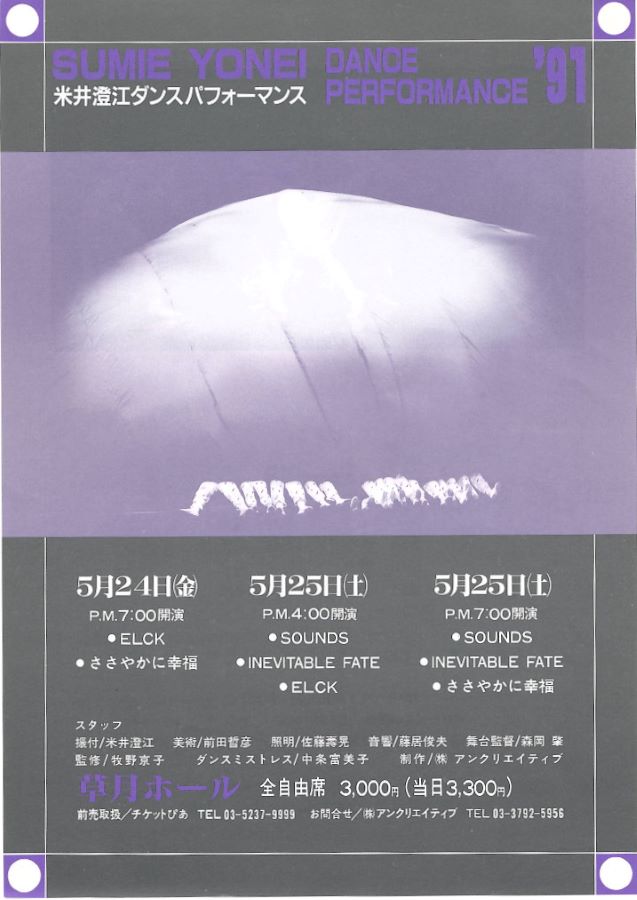

ささやかに幸福・ELCK

1991年5月24日・25日に開催された「米井澄江ダンスパフォーマンス'91」より、24日に上演された「ささやかに幸福(しあわせ)」「ELCK(エルク)」を収録。25日には、この2作の他、新作「Inevitable Fate」等が上演された。

ささやかに幸福(しあわせ):1988年初演。60分。1988年度第20回舞踊批評家協会賞を受賞。ブレヒトの長編詩に導かれ、5組のカップルが繰り広げる人間模様。世の中、予期せぬことは突然やってくる。せめて今の現実を幸せと思おうではないか。

ELCK(エルク):1989年初演、40分。オランダ語で「みな・それぞれ」を意味するブリューゲルの同名絵画から発想を得る。「壊れた地球の上に立ちながらこの世の物体に無駄に欲張る人々。」イヴさえリンゴを食べなかったら…。

- 上演団体 / 個人

- 米井澄江

- 演出 / 振付

- 米井澄江

- 会場

- 草月ホール

- 上演年

- 1991

-

ささらもさら

「ささらもさら」とは、広島弁で“滅茶苦茶”の意。広島は、1945年、原子爆弾によって滅茶苦茶にされた。一瞬の光が全てを絶滅するかのように変えてしまった。作品テーマは、「原爆の過去、現在、未来」。原爆そのものを描くのではなく、それによって引き起こされた、人々の悲しみ、憎しみ、恐怖、怒りといった複雑な感情と、歴史的にも世界的にも止むことのない不条理な状況を、普遍的イメージとして舞踏化した作品である。

- 上演団体 / 個人

- 川本裕子(東雲舞踏)

- 演出 / 振付

- 川本裕子

- 会場

- d-倉庫

- 上演年

- 2016

-

『サティ~ママコ~スル』 ~「マニュアル・ウェイター」ほか

ママコ・ザ・マイム『サティ~ママコ~スル』、1988年の静岡公演より。

ピアニストの大村陽子の企画で、「ジムノペディ」などのエリック・サティの曲に導かれて創作した。

上演作品は次のとおり。

曲芸師 / ワープロとバーコードの間で眼を悪くした思いやり / 茄子の形をした日本人と豆の形をした外国人労働者 / マニュアル・ウェイター / ガラスの城- 上演団体 / 個人

- ヨネヤマママコ

- 演出 / 振付

- ヨネヤマママコ

- 会場

- 静岡市民文化会館

- 上演年

- 1988

-

三

Tokyo Real Underground(Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13)参加映像作品。

舞踏の誕生に深く関わった3人の舞踏家——土方巽、大野一雄、大野慶人の代表作を現代のダンサーが完全コピーする。踊り手の川村美紀子、川口隆夫、松岡大は、舞踏の精神を現代の手法で鋭く反応する、当代きっての3人。川村が土方巽の『疱瘡譚』、川口が大野一雄の『ラ・アルヘンチーナ頌』、松岡が大野慶人の『土方三章』を厳密に再現した。アーカイブ映像の慎重な分析と真摯な稽古によって、舞踏をいま・ここに引き継ぐ試みである。

「Tokyo Real Underground」会期:2021年4月1日~8月15日

- 上演団体 / 個人

- 特定非営利活動法人ダンスアーカイヴ構想

- 演出 / 振付

- 飯名尚人

- 会場

- 旧博物館動物園駅にて撮影

- 上演年

- 2021

-

三条万里子 幽玄空間に舞う 鳥

「能舞台との交響No.1」は、能楽 笛方 藤田流十一世家元藤田六郎兵衞氏により企画され、1987年11月2日に熱田神宮能楽殿で開催された。日本人が造り出した能舞台という古典空間に、現代舞踊家三条万里子が招聘された。「鳥」はプログラム最後の作品である。 1975年の9月に、作品「鳥」はニューヨークのバーナード・カレッジで初演した。一度上演すると、続けていくつもの舞台で踊るよう所望された。百人の小ホールから二千人入る*セントラルパーク・デラコルテ野外劇場まで、様々に異なる条件での「鳥」。一回ごとに、新しい作品として生まれ変わる。瞬間瞬間に、飛び散り砕ける波動のようなものと体がせめぎ合い、舞台空間の不可思議な、まさに異次元的なその場を、もう一度、もう一度と何回も希い、1994年の秋まで踊った。その中でも1987年11月2日の熱田神宮能楽殿での「鳥」は"伝統と逸脱が混在した"忘えぬ公演になった。

九十六歳で世を去ったパブロ・カルザスがアンコールには必ず弾いたと言われる「鳥の歌」は、彼の生まれ故郷カタロニアの民謡の旋律である。清々と透明で、わずかにほろ苦さを含むシンプルなこの短い曲を、くり返しくり返し聴きながら、わたしは内部から惹き起こされる、わたしの動きにめぐりあった。翔べても翔べなくても、翔ぼうとする意志.... 反復の中で主題は螺旋状に上昇している。必然的な動きが溢れ出た。「動作には寸分の無駄もなく、すべての動きが絶妙で優雅である。」と評価された「鳥」は三条万里子の代表作となった。

*セントラルパーク・デラコルテ野外劇場での「鳥」はThe New York Public Library for the Performing Artsに保存されている。

- 上演団体 / 個人

- 三条万里子

- 演出 / 振付

- 三条万里子

- 会場

- 熱田神宮能楽殿

- 上演年

- 1987

-

「サヴァイヴァ」あるいは、安息の戸を叩く愚者の踊り

櫻井郁也ダンス。

第4回シアターXインターナショナルダンスフェスティバル2000参加作品。

レンジェル・メニヘールトの戯曲「中国の不思議な役人」から得た刺激により生み出された、性・生死・虚実・聖俗など様々な境界をめぐるソロダンス作品。舞台上では、ダンスの展開と同時に電子信号による通信が交わされ続ける。2000年に開催された第4回シアターXインターナショナルダンスフェスティバルにて上演。

- 上演団体 / 個人

- 櫻井郁也

- 演出 / 振付

- 櫻井郁也

- 会場

- シアターX

- 上演年

- 2000

-

ザ・クロコダイル・タイム [鰐の時代]

あんず動物紀 [Anzu’ology] Ⅳ。

「あんず動物紀」シリーズのうち4作目の古川あんずソロ作品。1991年、東京にて初演。何時間もじっと横たわっているワニの時間感覚にインスピレーションを得て制作された。古川によると、ワニの時間は始まりも終わりもない。顔が赤くなるまで呼吸を止めてみると、その時間が味わえるという。

初演時のプログラム:

1.チクタクワニの学習 2.法外に無茶に興奮している処女プアプア![ザ・クロコダイル・タイム [鰐の時代]](https://video.dance-archive.net/jp/wp-content/uploads/2025/01/anzu-as-crocodile.jpg)

- 上演団体 / 個人

- 古川あんず

- 演出 / 振付

- 古川あんず

- 会場

- ヘルシンキ市立劇場 スタジオ・エルサ

- 上演年

- 1995

-

The School of Hard Knocks

Venice Film Festival参加作品。振付家の中馬芳子と俳優のジョン・ネッシが、動きやオブジェとの関わりを通して、都市の質感や建築物を探求する。最後に、旅はメイン州の自然の風景へと続き、ジェイコブ・ブルクハルトのカメラは、葉、水、光、そして霧の中に浮かぶいかだの動きをとらえる。

- 上演団体 / 個人

- 中馬芳子

- 演出 / 振付

- 中馬芳子

- 上演年

- 1980

-

The Hanged Man

東洋の精神性にも魅了された彫刻家《ウィム・デ・ハーン(1913~1967年)》を追悼したダンスムービー。

物語は、オランダ国アムステルダム市にある「マヘレ橋」から始まる。十字架のような木彫りの作品を抱え、神妙な面持ちで歩く石井満隆と、その後ろを付いていく友人たち。

シーンは変わり、石井は謎のオランダ人に捕らえられ、ある一室に放り込まれ、四つ足の生き物のようなおどりをはじめる。ウィムが日本人の捕虜となったことも関係しているかもしれない。

その後、ウィムのアトリエに場面が移り、白いドレスに包まれて、石井が少女のおどりを披露する。ラストシーンでは、また着物姿の石井が吊るされた男を演じ、物語は終わる。

- 上演団体 / 個人

- 石井満隆

- 会場

- アムステルダム市街

- 上演年

- 1976

-

沈める瀧~和太鼓・皮膜彫刻・光・舞踏のコラボレーション

私の身体の中を流れている無頼の血は、あるときは幾筋にも分かれ、また集まり瀧となって音もなく身体の芯部へと落ちている。しかし、じっと耳を澄ますと、かすかだが遠くで太鼓を打つような音が聞こえてくる。風に乗って聞こえてくる夜祭のお囃子か?あるいは、往来の昼日中、耳の奥で唸っている海鳴りか?いや、違う。もっと古い血の記憶だ。舞踏の古代史の中には「鬼」「まれびと」「龍蛇」などが出たり入ったりしているように思う。現代の私たちの身体の奥にも彼らは棲んでいるのだろうか。われわれの身体とは不思議で変な入れ物だ。記憶という川をさかのぼり瀧壺に沈みキラキラと光る一枚のウロコを手に入れる。それを合図に水龍と火龍の戦いの火ぶたが切って落とされるのだ。そういう修羅場こそ舞踏奴の独壇場である。男伊達、そこのけそこのけ奴が通る。美女の恋に翻弄された鳴神上人も瀧を登って龍となる。新しい祭のはじまりだ。

- 上演団体 / 個人

- 和栗由紀夫+好善社

- 演出 / 振付

- 和栗由紀夫、平沼仁一

- 会場

- P3 art and environment

- 上演年

- 1995

-

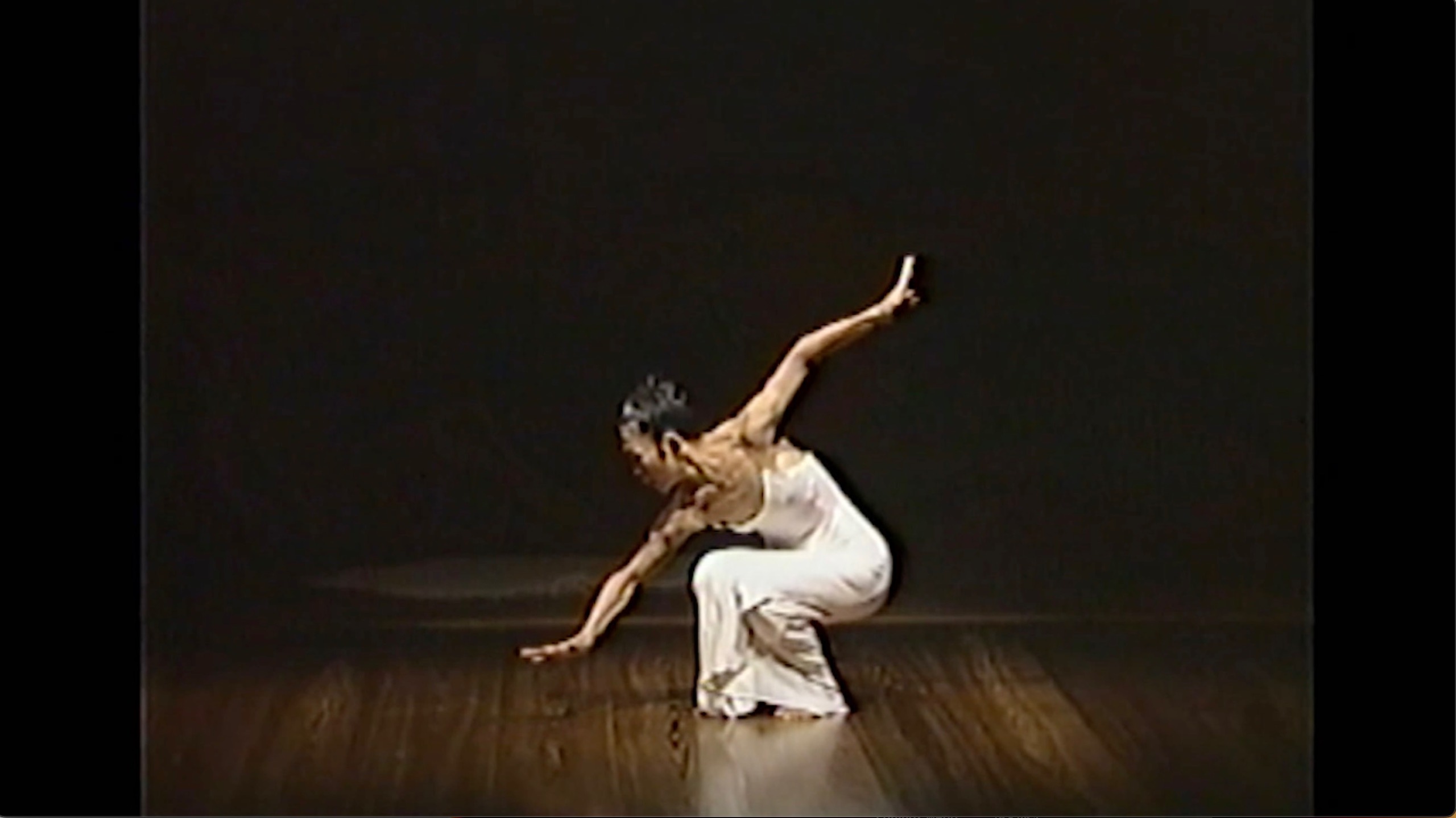

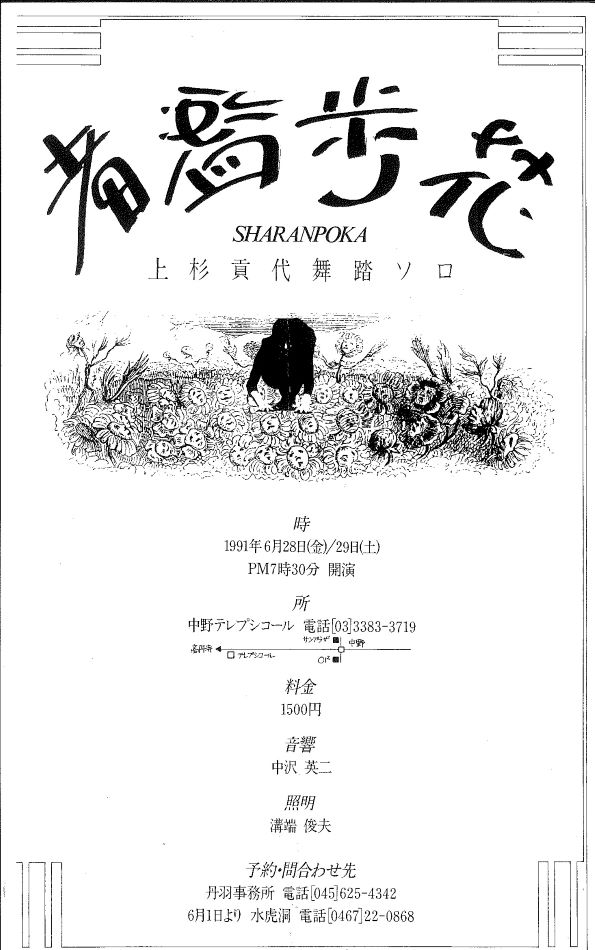

者藍歩花 -SHARANPOKA-

フランスでのカトリーヌ・ディヴェレスとの3年間の作業を経て、上杉が日本に戻ってから最初の舞踏ソロ作品。

「動きの巾ではなく気配の落差」、「抑圧した動き」で劇場の空間をつかみ、「彼女に於いて愛(エロス)は完結する」(佐藤正敏/「テレプシコール通信」1991年)と評されるほど、観客を魅了した。

- 上演団体 / 個人

- 上杉満代

- 演出 / 振付

- 上杉貢代

- 会場

- 中野テレプシコール

- 上演年

- 1991

-

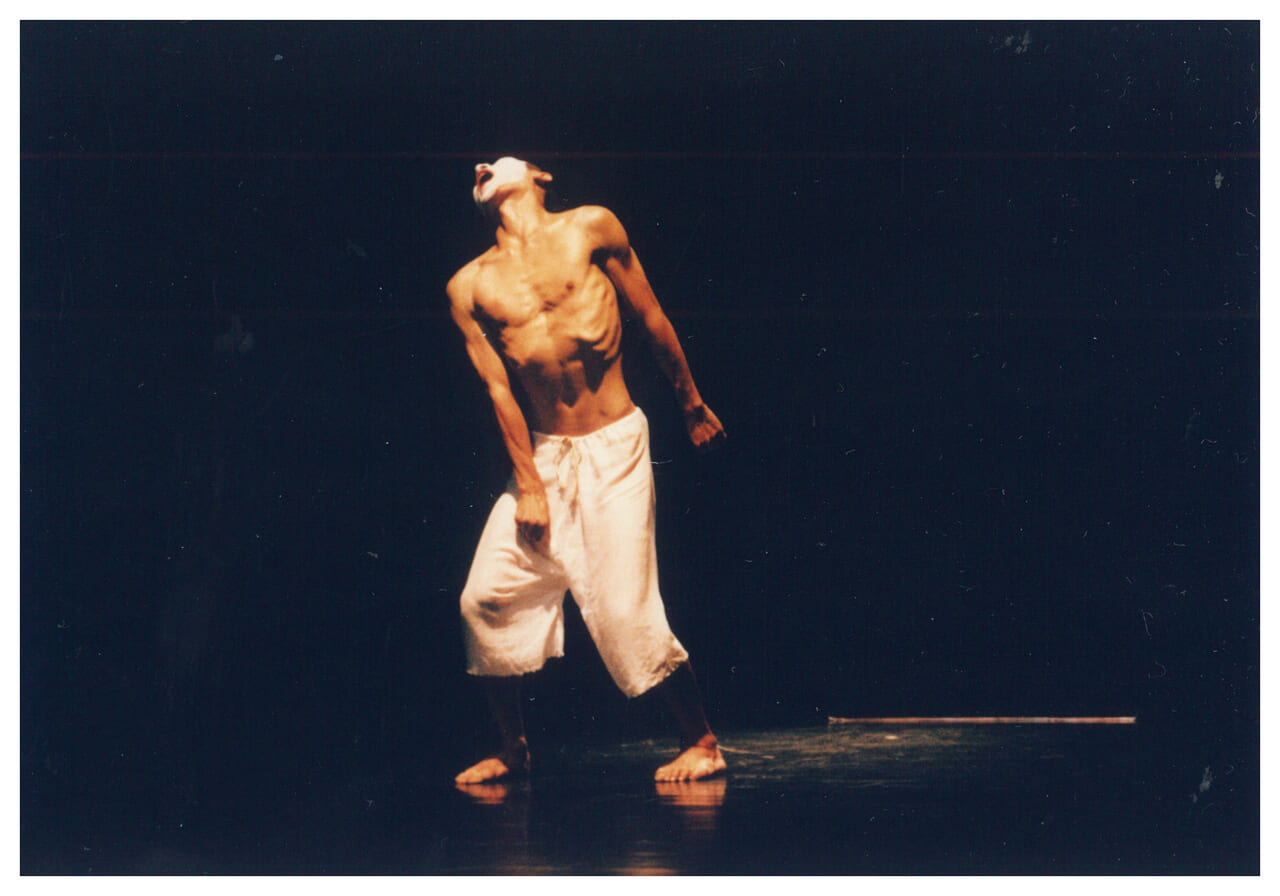

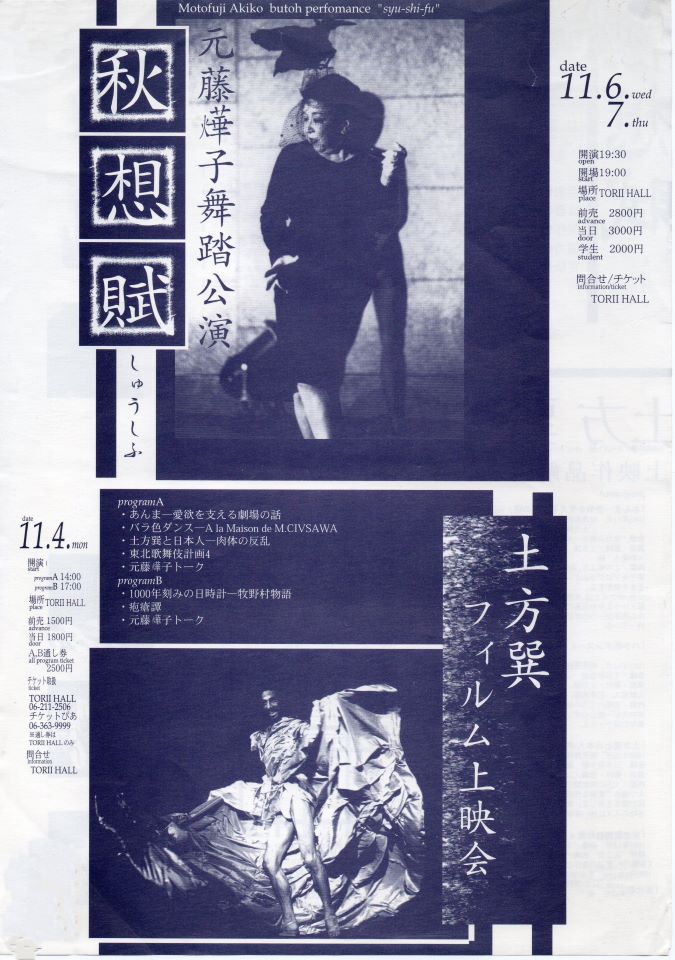

秋想賦(しゅうしふ)

元藤燁子は、1年に1回の公演のペースで新作をつくってきたが、この年1996年は大阪のTORII HALLから招かれての公演での新作発表となった。小さなホールでの公演であったので、秋の夜に物思いにふけるように、元藤燁子が静かに人生を回顧するような叙情的な作品であった。これまでの人生に沈潜してモノローグで語るように、これまで培ってきたバレエやモダンダンスのテクニックをも生かして踊った。

- 上演団体 / 個人

- アスベスト館

- 演出 / 振付

- 元藤燁子

- 会場

- TORII HALL

- 上演年

- 1996

-

終止符の変ハ短調

泉勝志が折田克子に振付けたソロ作品。泉は折田のエモーショナルでウエットでリリカルな 自己の感情を主観的、情緒的に表現する能力を見事に引き出した作品に仕上げた。「折田克子・一人だけの舞踊」にて上演。

- 上演団体 / 個人

- 石井みどり・折田克子舞踊研究所

- 演出 / 振付

- 泉勝志

- 会場

- ABCホール

- 上演年

- 1978

-

SHOOT JEEZ MY GOSH [シュート ジーズ マイゴッシュ]

この舞踏パフォーマンスは、無垢と暴力を並置するヘンリー・ダーガーのファンタジー世界にインスパイアされている。インターネットで見つけた実際の戦いの音が、無邪気さを象徴する身体の動きと対比される。この作品は、無力感を強いる信念というシステマティックな暴力に対する両義的な感情への問いかけを試みると同時に、この時代を特徴づける残忍な恐怖を想起させる。

殺すための誕生 壊すために造る 存在

消される 貼り付けられる

見えない敵 知覚できない声

フィルターの向こう側 モニターの中

騙されるために 欺くために

無限のゲーム

世界

上演履歴:

2014年 Tatwerk(ベルリン)

2015年 サラ・クリサンテンポ(サンパウロ)、ドック11(4月・12月 ベルリン)、華山1914(台北)、KRTフェスティバル(クラクフ)

2016年 Gati(ニューデリー)、カサ・デル・ラゴ(メキシコ)

2017年 札幌国際舞踏フェスティバル2017、舞踏大学(ポートランド)、セレンディピティ・アート・フェスティバル(ゴア)

2018年 東京舞踏サーカス、FiBUTOHフェスティバル(チリ)

2019年 アメリカ合衆国各地(ボルチモア、ボストン、アシュビル、シカゴ)、ラビットホール(アテネ)![SHOOT JEEZ MY GOSH [シュート ジーズ マイゴッシュ]](https://video.dance-archive.net/jp/wp-content/uploads/2025/01/P005251_14287.jpg)

- 上演団体 / 個人

- カセキユウコ

- 演出 / 振付

- カセキユウコ

- 会場

- ドック11

- 上演年

- 2015

-

浸色

その場で1人が読むテキストでもう1人が踊るそれぞれのソロシーンと音楽の響きを共有して踊るデュオのシーンが、ゆるやかに繋がりながら進行してゆく。2024年2月に金沢市民芸術村ドラマ工房初演、会場に即した空間演出のもと、新たなバージョンを発表する。『浸色』は造語で、1人の領域ともう1人の領域が互いに独立したり溶け合ったりすることが身体において可能であるかどうかの試みのプロジェクトである。

- 上演団体 / 個人

- 笠井瑞丈×上村なおか

- 演出 / 振付

- 笠井瑞丈、上村なおか

- 会場

- 城崎文芸館

- 上演年

- 2024