ダンス映像インデックス

2023・2024年度EPAD事業で収集した340点の映像のデータベースを公開しています。

作品一覧

-

裸のパフォーマンス!白虎社

EX TELEVISION。

白虎社のビデオ作品「光の王国」(オーストラリアにて撮影、東京国際ビデオビエンナーレグランプリ受賞)から始まり、番組レギュラーの上岡龍太郎が大須賀にインタビューする形で番組が進む。「出前芸術体」のビデオ、「熊野夏季舞踏+芸能文化セミナー体験合宿」についての取材映像、ニコンCM(ヨーロッパ・バージョン)なども挟みながら、大須賀の人物像や芸術観、白虎社の活動を広く紹介する。

- 上演団体 / 個人

- 白虎社

- 上演年

- 1991

-

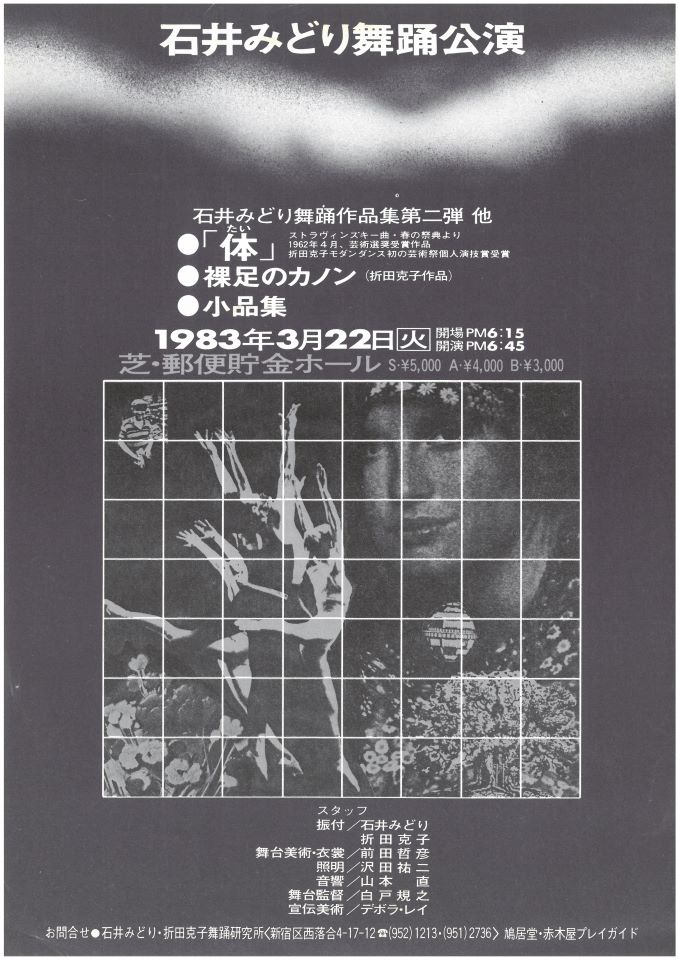

裸足のカノン

石井みどり舞踊公演にて上演。折田克子がパッヘルベルのカノンに振付けた群舞作品。空間に広がりのある振付に時折印象的な仕草が混ざり、裸足の少女達の戯れが清々しい。音楽を伴奏として扱うことなく音楽と溶け合うような一体感のある作品である。

- 上演団体 / 個人

- 石井みどり・折田克子舞踊研究所

- 演出 / 振付

- 折田克子

- 会場

- 郵便貯金ホール

- 上演年

- 1983

-

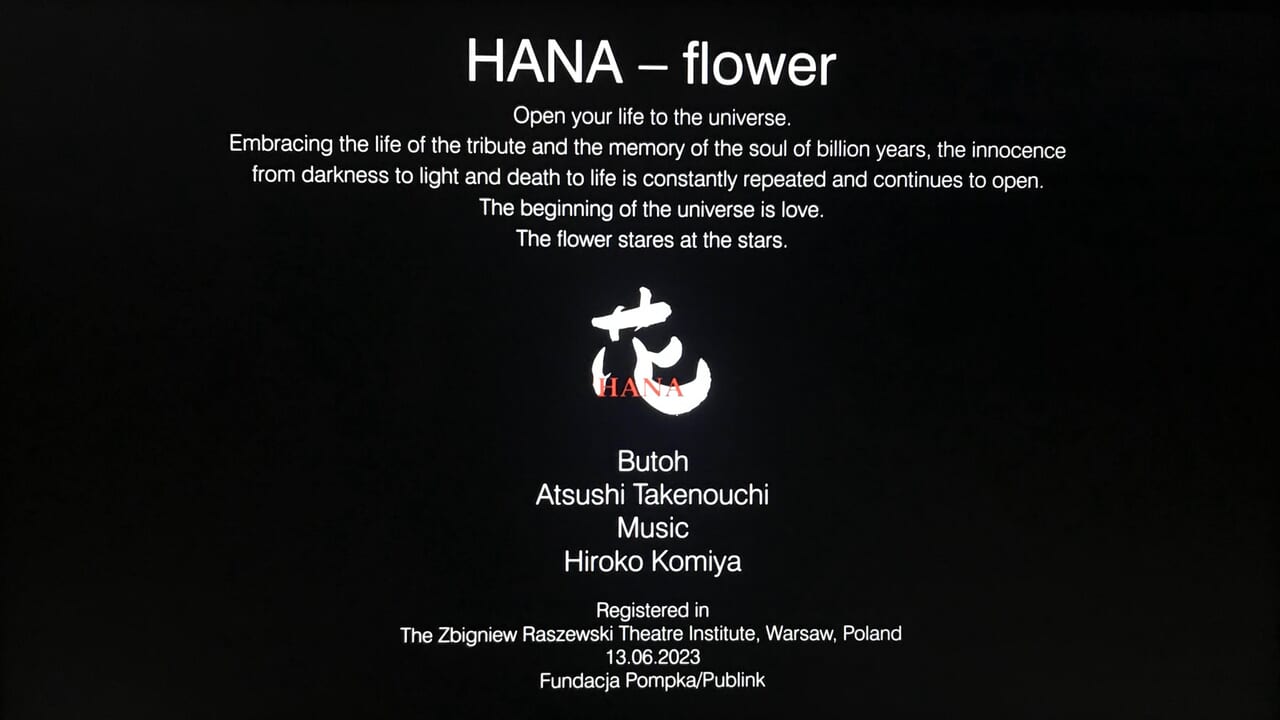

HANA-花-

OKNOシアターエンカウンターフェスティバル / ゾンマーワフト国際演劇祭 / ハイブリッドアート舞踏ウィーンフェスティバル / パリ舞踏フェスティバル参加作品。

HANAは宇宙に命をひらく。

捧げものの命、億年の魂の記憶を抱き、

HANAは闇から光へ、死から生への無垢を絶える事無く繰り返し、

ひらき続ける。

宇宙の始まりは愛

HANAは星をみつめる。

- 上演団体 / 個人

- 竹之内淳志

- 演出 / 振付

- 竹之内淳志

- 会場

- ズビグニエフ・ラシェフスキーインスティテュートシアター(ポーランド)

- 上演年

- 2023

-

花よ蝶よ

Tokyo Real Underground(Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13)参加作品ー川口隆夫ディレクション企画「舞踏 ある視点」。

内省的なパフォーマンスに多くの支持者をもつ、佐藤ペチカのソロ新作。水槽を抱えて旧博物館動物園駅の階段を降り、地下空間で水と遊戯し、やがて大きな向日葵のオブジェをまとう佐藤ペチカは、幼虫から蝶へと変態して地上へ向かう。地上と地下、生と死、内と外の関係を変容させていく、静かなスリルに満ちた映像作品。

「Tokyo Real Underground」会期:2021年4月1日~8月15日

- 上演団体 / 個人

- 特定非営利活動法人ダンスアーカイヴ構想

- 演出 / 振付

- 佐藤ペチカ

- 会場

- 旧博物館動物園駅にて撮影

- 上演年

- 2021

-

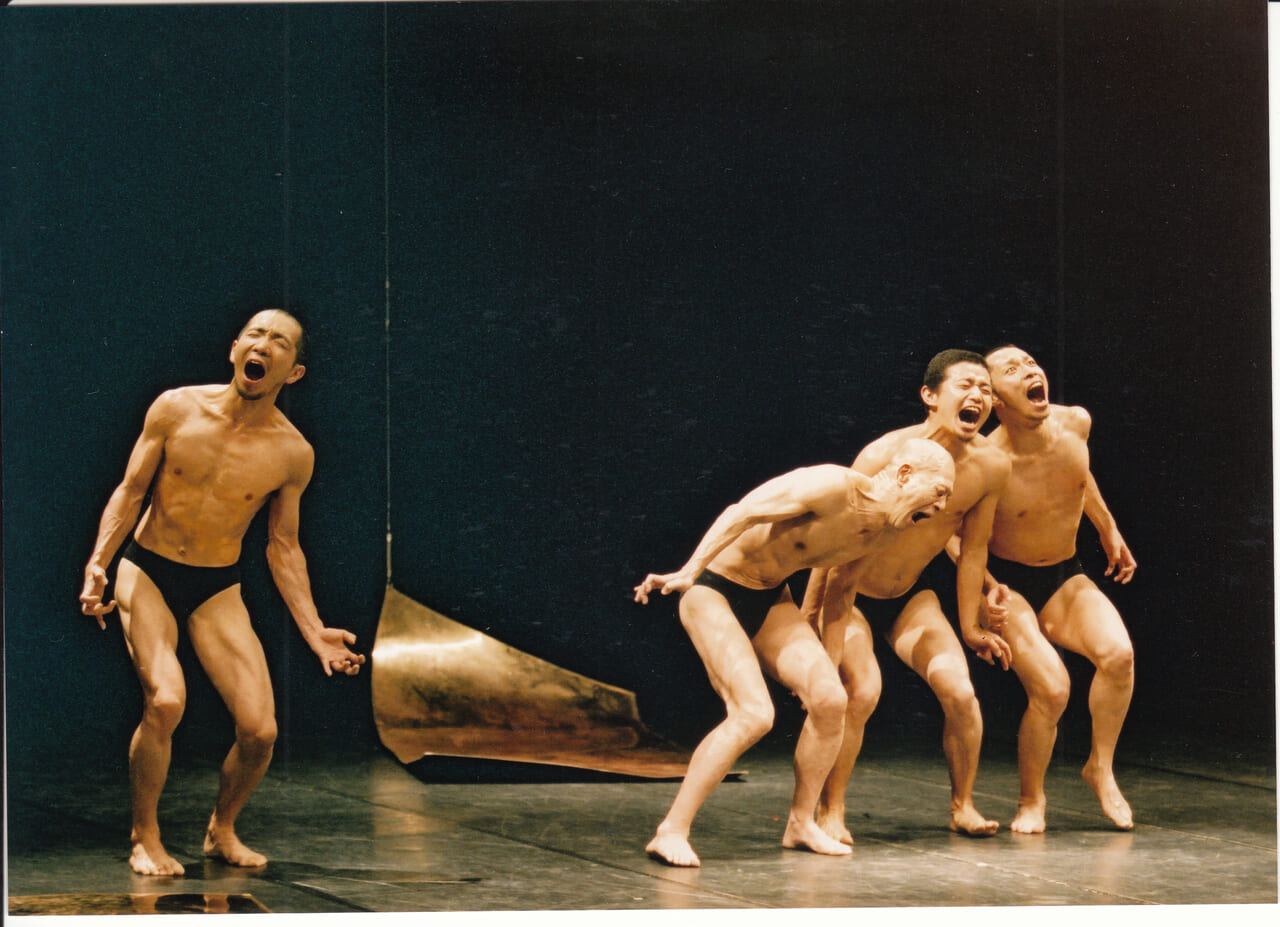

バラ色ダンス純粋性愛批判序章

ゲーテ・インスティトゥート東京開設60周年プログラムの一環として開催された。土方巽の伝説的作品「バラ色ダンス」(1965)をキャンプの視点から読み替え、21世紀のバラ色ダンスプロジェクトとして、あふれ出るイメージの狂宴を三日間にわたり繰り広げた。ゲストパフォーマーに、日替わりで木部与巴仁、川村浪子、砂山典子をそれぞれ招いている。また公演同日に関連鈴木章浩キュレーションによる映像上映プログラムを行い、「バラ色ダンス」のコンテクストを幅広く示すことを試みた。

- 上演団体 / 個人

- 川口隆夫

- 演出 / 振付

- 川口隆夫

- 会場

- ゲーテ・インスティトゥート 東京

- 上演年

- 2022

-

バルドゥ トェ ドル チベット死者の書

第2回OSAKA DANCE EXPERIENCE作品。天然肉体詩虫丸独儀JAPAN TOUR’96。

チベットには様々な不思議があふれています。「バルドゥ トェ ドル」とは、一般に ""チベット死者の書"" として知られている密教経典の原語名。死から誕生へと輪廻転生していく霊魂への導きを説いた世紀の奇書。この経典に想をとり、一九九五年西チベット・聖山カイラス巡礼行での体験を混えて創作した虫丸流立体マンダラ肉体詩の世界。踊り踊らんとて旅続け、酒飲まんとて人を恋ふ。

- 上演団体 / 個人

- TORII HALL

- 演出 / 振付

- 藤條虫丸

- 会場

- TORII HALL

- 上演年

- 1996

-

馬六苦記紀図 〜バロックキキーズ〜

青森県八戸市にある精神病院《青南病院》で行われていた舞踊療法の発表会の様子を撮影、編集。1980年頃から写真家の羽永光利の紹介で舞踏家の石井満隆が青南病院に通った。東京在住で頻繁に通えない石井は、練習の手本をビデオで送り、通信教育的に患者たちを指導した。精神病院という特異な場所という理由もあり、発表会は関係者のみの公演となったという。小道具や衣装、メイクなども石井や病院スタッフ等で行った。

- 上演団体 / 個人

- 石井満隆

- 演出 / 振付

- 千葉元

- 会場

- 青南病院(青森県八戸市)

- 上演年

- 1981

-

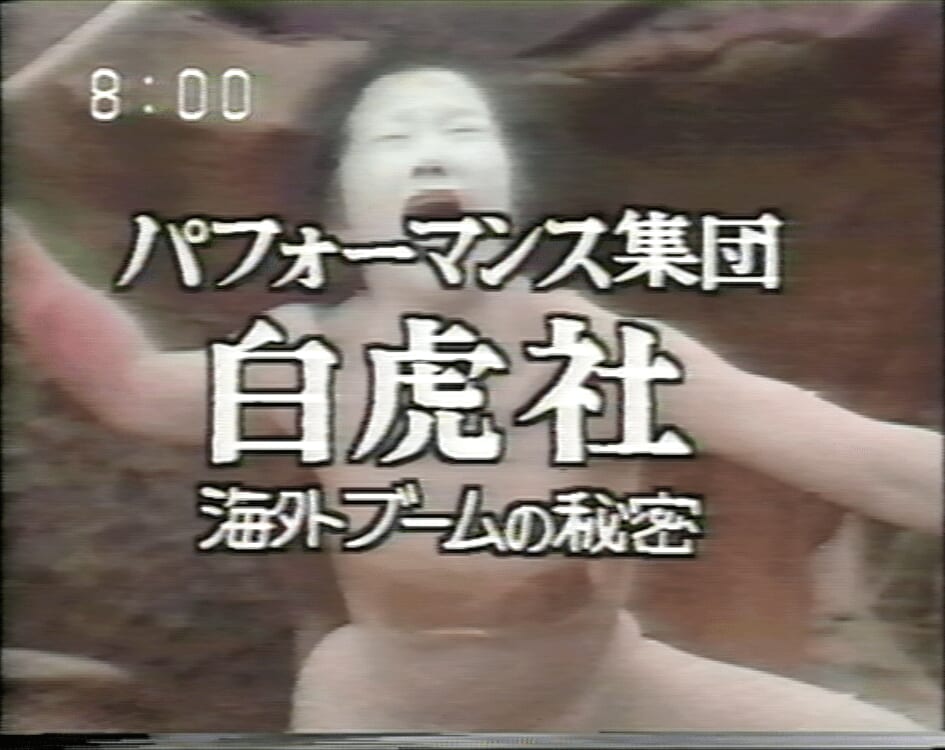

パフォーマンス集団 白虎社 海外ブームの秘密

NHKの番組「ETV8文化ジャーナル」が白虎社について特集を組み、主宰の大須賀勇をゲストに迎え、白虎社人気の秘密をさぐる。「PARCOスーパースクール 白虎社的世界」、「白虎社東京公演 ひばりと寝ジャカ」(後楽園アイスパレス)、ビデオ作品「ミラクルレポート」、インドネシアツアー、熊野合宿など大須賀の多岐に渡る活動が紹介される。東京公演は大島渚、南伸坊、フランソワーズ・モレシャンなども観覧し、一般の観客と共に感想を述べている。

- 上演団体 / 個人

- 白虎社

- 上演年

- 1986

-

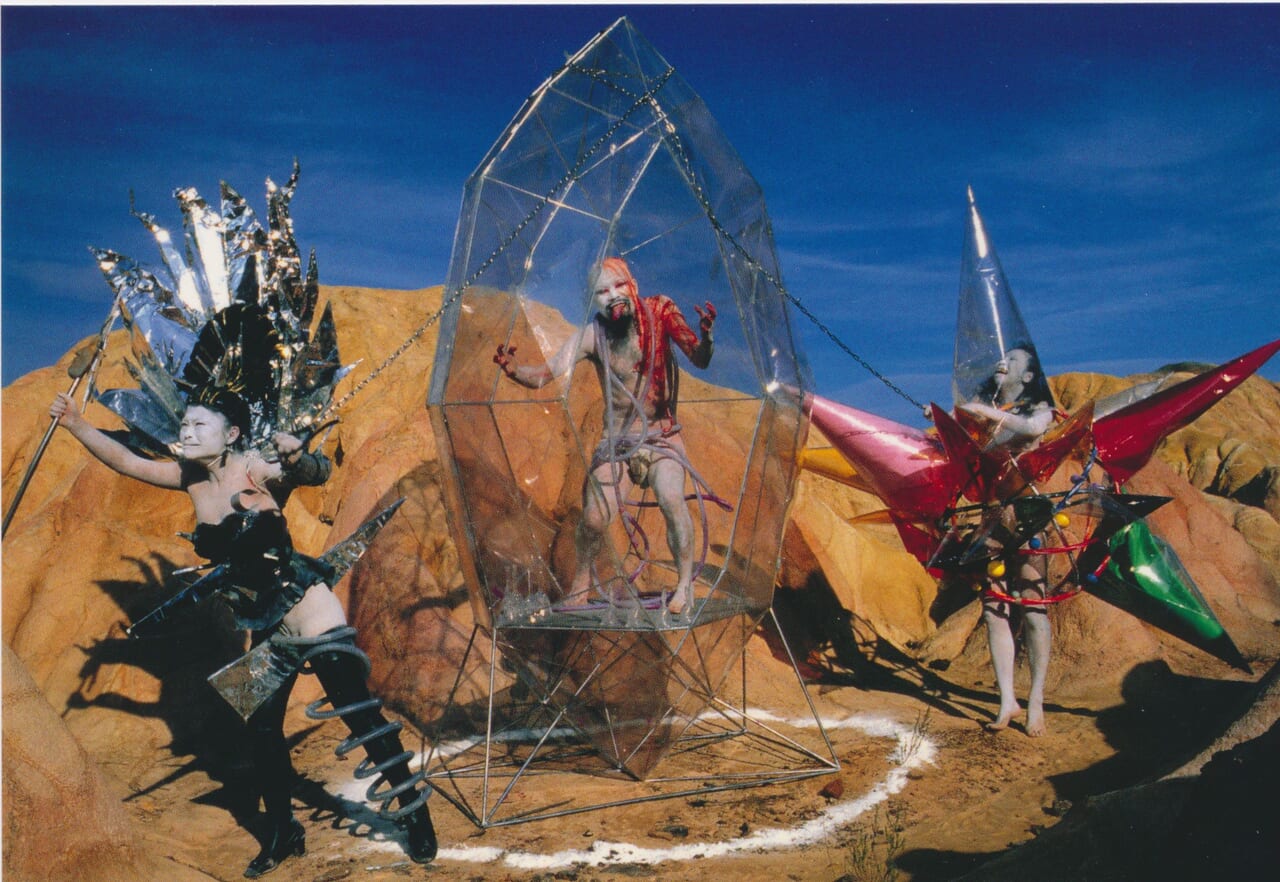

ダンスビデオ作品「光の王国三部作」

「キメラ」、「漂流教室」、「光の王国」のダンスビデオ作品三部作。白虎社は1987年9月にメルボルンのフェスティバルに参加、公演終了後にアボリジニーの聖地と言われる赤い砂漠等で撮影した。1987年東京国際ビデオビエンナーレにてグランプリ・ファンドを受賞。

- 上演団体 / 個人

- 白虎社

- 演出 / 振付

- 邱世原、阿部淳、大須賀勇

- 会場

- オーストラリアにて撮影

- 上演年

- 1987

-

悲惨物語

近親相姦の家庭悲劇を綴ったマルキ・ド・サドの「悲惨物語」(澁澤龍彦訳)を題材に踊る。一幕五場。「舞踏作品集Ⅰ」として上演され、3月には舞踏作品集Ⅱとして、同じくマルキ・ド・サドの作品「ソドム百二十日」(澁澤龍彦訳)を、5月には舞踏作品集Ⅲとして「死美人-エドガー・アラン・ポーに寄せて」を踊った。

笠井は1979年3月に発行された自身の著書『神々の黄昏』において、サドの無垢性に触れている。

- 上演団体 / 個人

- 天使館

- 演出 / 振付

- 笠井叡

- 会場

- 第一生命ホール

- 上演年

- 1979

-

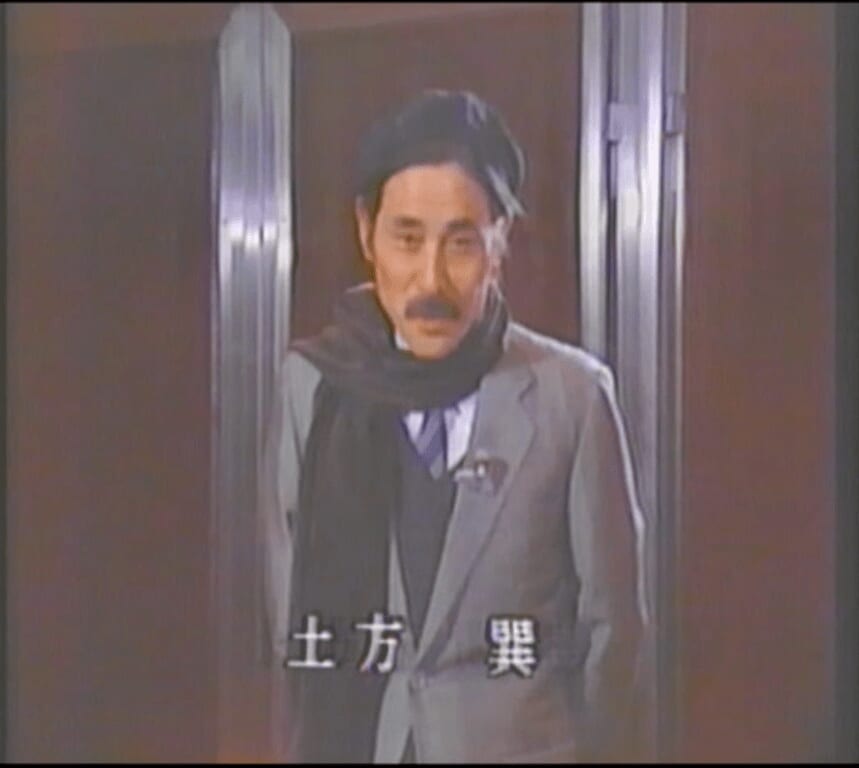

土方巽と舞踏

1986年1月に逝去した土方巽を追悼する番組。舞踊評論家市川雅が土方の芸術と為人を述べ、また土方亡き後の舞踏を展望する。土方と近く仕事をした細江英公、池田満寿夫、大野慶人等のコメントが挿入される。前年1985年に開催された舞踏フェスティバルで上演された大駱駝艦公演、大野一雄公演の映像、及び宇野萬のソロ舞踏映像も収録されている。

- 上演団体 / 個人

- NHK

- 上演年

- 1986

-

土方メモリアル「美貌の青空」

Petit JADE International Dance festival参加作品。

JADEフェスティバルの委嘱を受け、舞踏の創始者、土方巽の遺文集「美貌の青空」をタイトルに、土方へのオマージュを込めて創作されたKo&Edge.coの旗揚げ作品。

- 上演団体 / 個人

- 魁文舎

- 演出 / 振付

- 室伏鴻

- 会場

- パークタワーホール

- 上演年

- 2003

-

秘色

今貂子KYOTO舞踏館上演作品。

KYOTO舞踏館は、歴史的な土蔵を改造して、定員8名の舞踏専用劇場として2016年7月開館。「秘色」はKYOTO舞踏館上演作品として、こけら落としの初日から毎週木曜のロングラン公演を続け、国内及び世界69か国から訪れた観客は間近で生の舞踏を体感した。新型コロナ感染症の影響で、2020年4月より休演。公演数はそれまでに378回を達成。映像は、無観客で2021年5月9日に収録された。

- 上演団体 / 個人

- 舞踏カンパニー綺羅座

- 演出 / 振付

- 今貂子

- 会場

- KYOTO舞踏館

- 上演年

- 2016

-

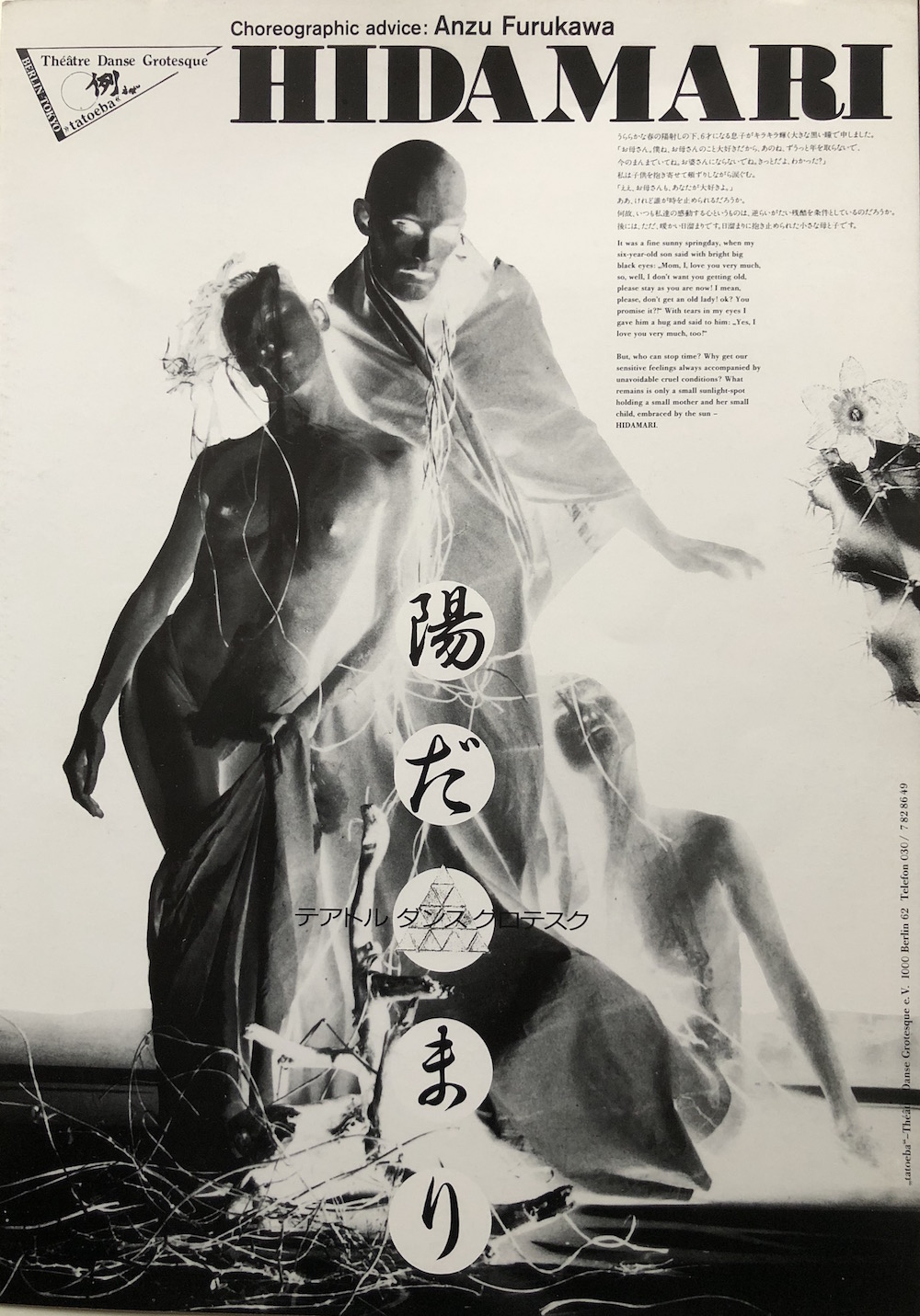

陽だまり- Sunday in Life

日本より、古川あんずを演出家として招待、tatoebaのメンバーとの共同振付で上演された。

凍える寒さのベルリンに住んでいると、太陽の光の集まる陽だまりは、オアシスのように私たちを惹きつける。人間のみならず、獣や虫や花も光の中でほどけたり、闇の中でくつろいだり、さまざまに形態を変容させていく。

光と闇の交錯の中で、生きとし生けるものたちの命のさまを タペストリーのように陰影深く織り込んでいった作品。

1989年4月、ベタニアン文化センター(ベルリン)にて初演。

- 上演団体 / 個人

- tatoeba

- 演出 / 振付

- 古川あんず、tatoeba

- 上演年

- 1989

-

陽だまりの昼食

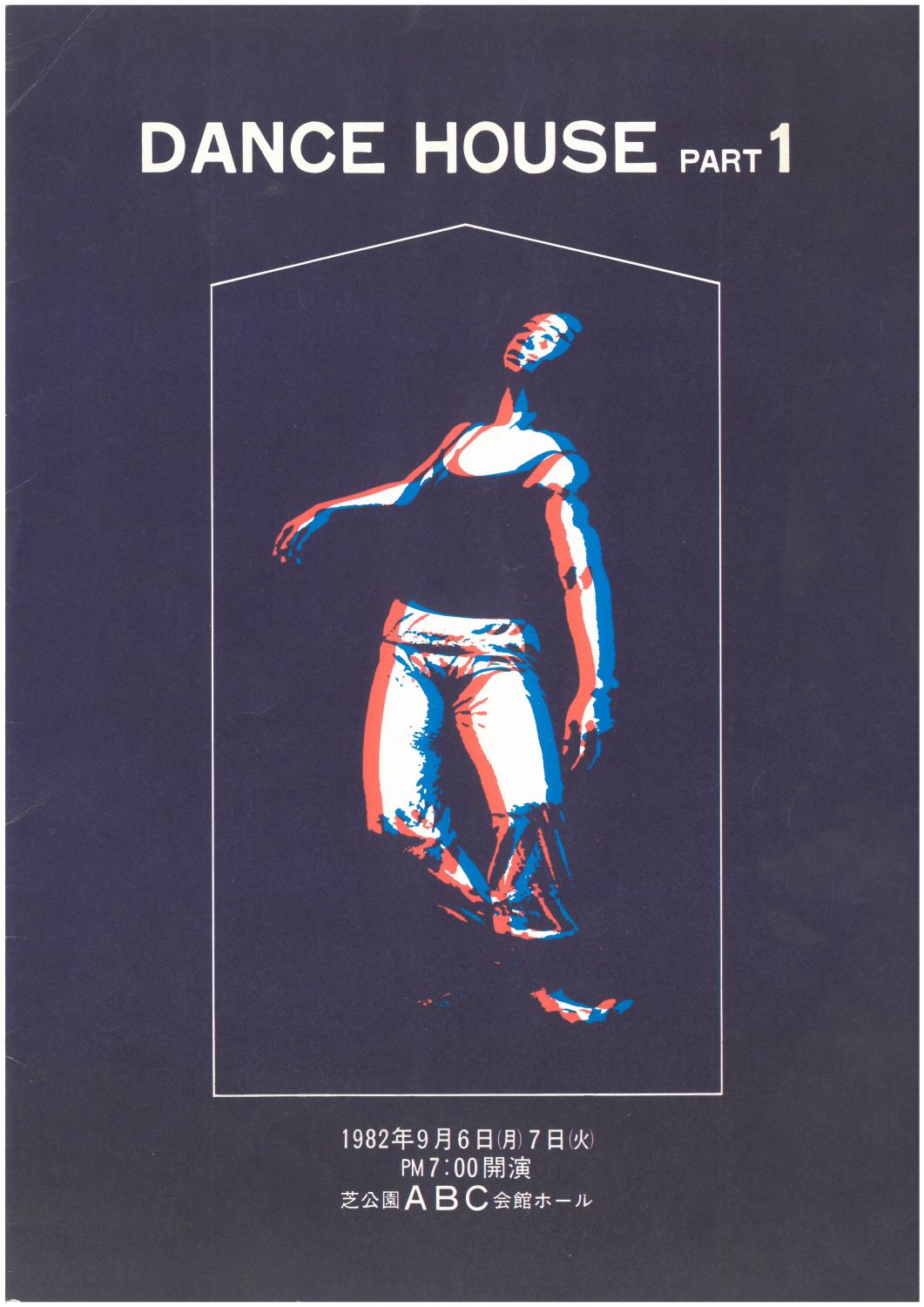

「DANCE HOUSE PART1」参加作品。

エリック・サティの「梨の形をした3つの小品」を使用し、口をあけて食べる仕草を振付に入れながらも絵画的でロマンティックな作品に仕上げている。

- 上演団体 / 個人

- 石井みどり・折田克子舞踊研究所

- 演出 / 振付

- 折田克子

- 会場

- ABC会館ホール

- 上演年

- 1982

-

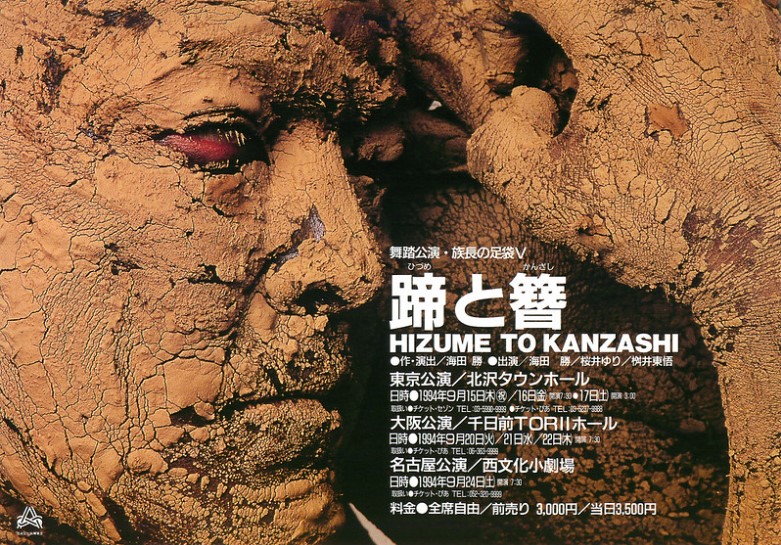

蹄と簪(ひづめとかんざし)

舞踏公演・族長の足袋V。大阪公演の前に東京・北沢タウンホール、後に名古屋・西文化小劇場でも上演。

「天と地 / 火と水 / 水と油 / 生と死 / 豆腐と鉄鎚 / 右手と左手 / 石と紅 / 男と女 / 臼と杵 / 大便と小便 / 頭と尻 / 月とスッポン / 明と暗 / 無音と音 / 老子と孔子 / 兄と弟 / 金魚鉢と太平洋 / 赤と黒 / 狐と狸 / 花と龍 / 内と外 / 床と天井 / ヘビとネズミ / 鏡と人形 / 点と線 / 麦と兵隊 / 泥と砂 / 乾燥と湿潤 / 手と足 / 肘と膝 / 指先とつま先 / ひずみと泉 / 頼山陽と菅茶山 / イ草と黒牛 / 巫女と祝詞 / 水牛と姫 / 蹄と簪」 (チラシより)

- 上演団体 / 個人

- TORII HALL

- 演出 / 振付

- 海田勝(族長の足袋)

- 会場

- TORII HALL

- 上演年

- 1994

-

ひとり踊りⅨ:肉体の闇 (TOKYO SCENE 88)

「ピュアな創作現場とアコースティック・サウンドのコラボレーション。ひとと物質の未来に視線をむけながら」がテーマの「TOKYO SCENE 88」は1988年12月8日~11日まで4組のコラボレーションを展開。

1974年より九十九里浜で「知覚行為」を始め、自然の中での裸体歩行を100回以上行った後、86年から「ひとり踊り」と名付けた裸体舞踊を行なう川村浪子と、田中泯などの舞踊家や美術家と組んで先駆的な電子音楽を生む野口実とのコラボレーション。

- 上演団体 / 個人

- スタジオ200

- 演出 / 振付

- 川村浪子

- 会場

- スタジオ200

- 上演年

- 1988

-

火の神の懐にて

この頃のわたしは、母性や女性を排除して、出来るだけ何物でもない踊りに打ち込もうとしていた過去から、子供を授かった體の丸ごとをひっくるめて舞台にしてしまえ!という、ありのままをどう作品に昇華するかに踠いていた。

舞踏と名乗ったある公演を初めて見た時、踊り手の白塗りの粉が照明に乾き、灯りの中を上に上に登っていく様は、街路樹にへばりつく毒蛾の粉が舞い上がるような、からだに悪そうな、でもマットで静かに惹かれる旋律があった。

その植物のアクのような突っ立つものは、今は無き流行通信の画像のようで、動かずとも、肉體そのものをオブジェにすることができるのだと感じた。

それが妊娠後期の肉割れし妊娠線が露わに浮き出るな期間限定のグロテクスな、今しかない女にしかない體そのものを、舞台に乗せようとした切羽詰まった叫びだった。

美しく研ぎ澄まされた物を選び取って乗せるから、それそのものの生きている不細工さえそのまま乗せるに転換していく一歩だった。(Rosaゆき)

- 上演団体 / 個人

- TORII HALL

- 演出 / 振付

- Rosaゆき

- 会場

- TORII HALL

- 上演年

- 1993

-

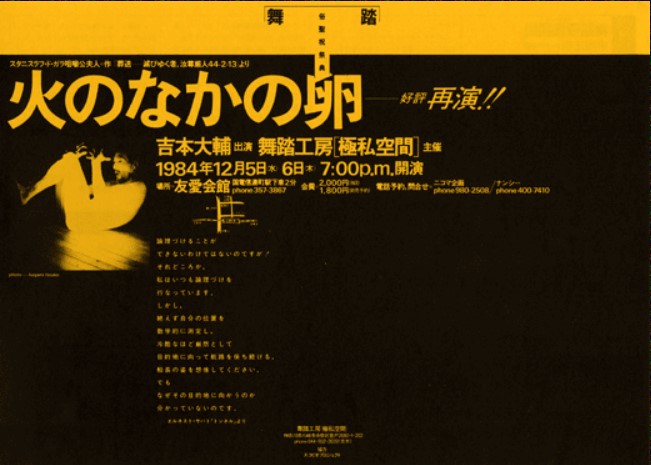

火の中の卵(再演)

処女舞踏公演4部作「葬送シリーズ」のうちの「火葬」。原作:スタニスラフ・ド・ガラ咀嚼公夫人。

チラシにはエルネスト・サバト「トンネル」からの抜粋が掲載されている。

「…冷酷なほど厳然として / 目的地に向って航路を保ち続ける、船長の姿を想像してください。 / でも / なぜその目的地に向かうのか / 分かっていないのです。」

- 上演団体 / 個人

- 吉本大輔

- 演出 / 振付

- 吉本大輔

- 会場

- 友愛会館

- 上演年

- 1984

-

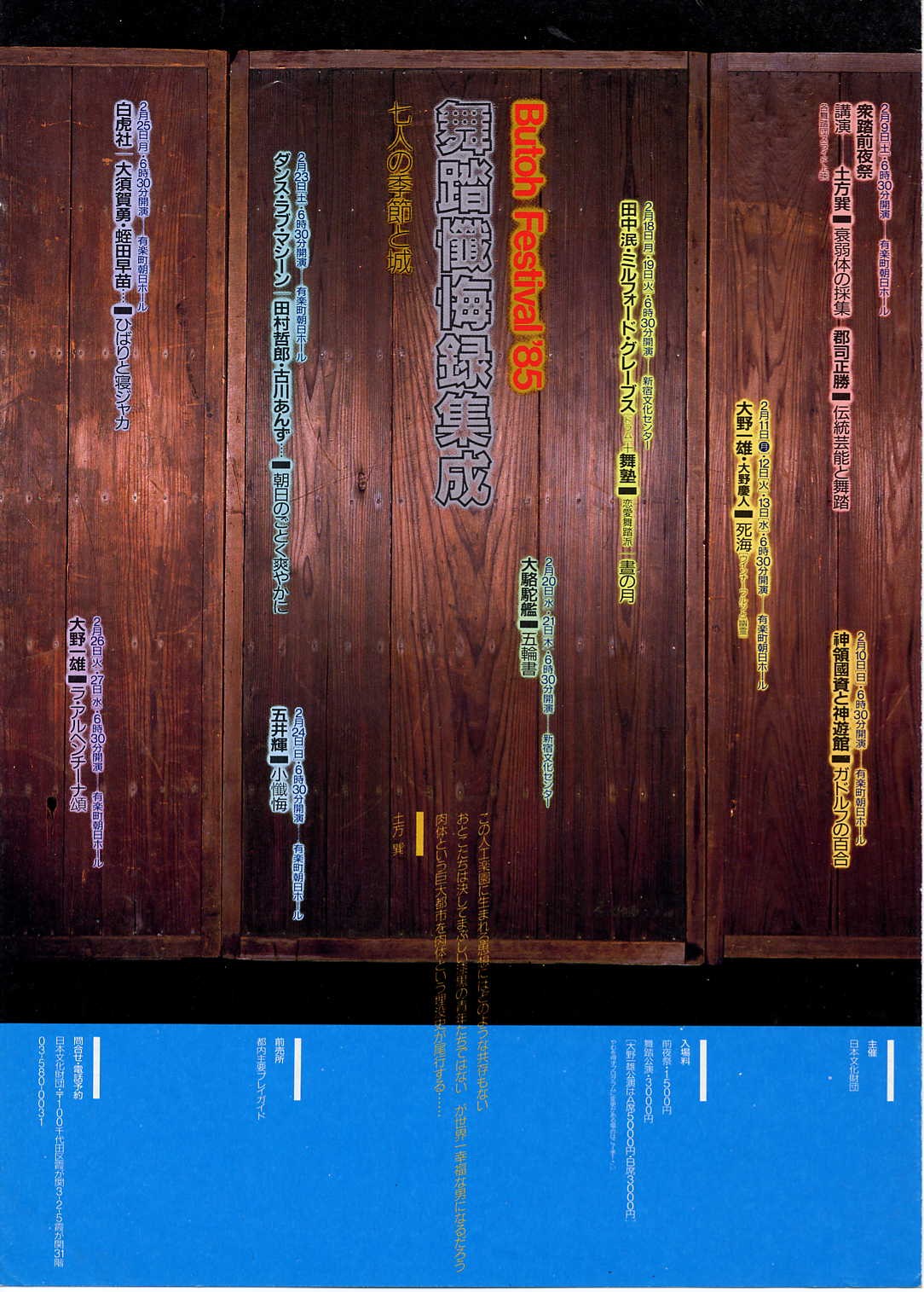

ひばりと寝ジャカ(Butoh Festival ’85)

Butoh Festival '85 舞踏懺悔録集成-七人の季節と城参加作品。

象やワニや魑魅魍魎たち、近代も自我も知らないプレミティブな生きものたちが、雨期明けの森の中で生息し遊戯するさまを生々と再現する(チラシより)

京都を拠点に活動していた白虎社の東京初顔見世公演。「ひばりと寝ジャカ」は1983年初演、その後世界各地で再演を続け、白虎社結成当初の荒々しいエネルギーを結集する代表作となった。

- 上演団体 / 個人

- 日本文化財団

- 演出 / 振付

- 大須賀勇

- 会場

- 有楽町朝日ホール

- 上演年

- 1985