ダンス映像インデックス

2023・2024年度EPAD事業で収集した340点の映像のデータベースを公開しています。

作品一覧

-

White Dance(ホワイトダンス)

1972年に渡欧した時は振付に関する確たる考えもなく、パフォーマンスをただ考えついては、いつも「White Dance」と呼んでいた。アメリカへ移る前の日本滞在中に、私達はニューヨークデビューに向けてこの作品を振付け、1976年5月6日、ベアテ・ゴードンの企画により、ジャパン・ソサエティに於いてこの作品でデビューを果たした。映像は2011年、アメリカン・ダンス・フェスティバルでの再演より。

- 上演団体 / 個人

- Eiko & Koma

- 演出 / 振付

- Eiko & Koma

- 上演年

- 1976

-

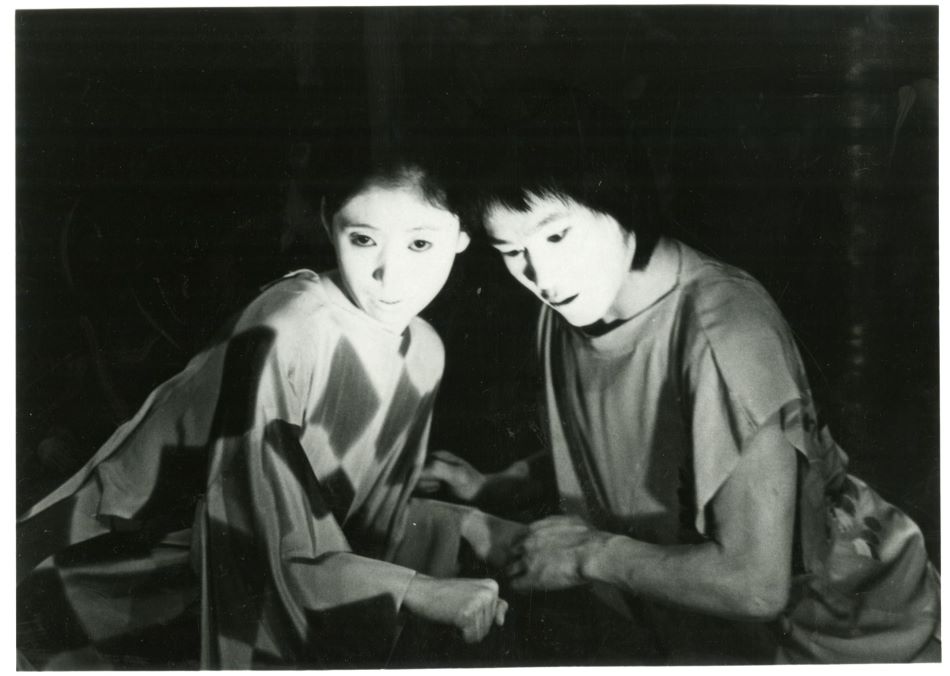

棒ダチ 私だけが長生きするように

Tokyo Real Underground(Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13)参加作品ー川口隆夫ディレクション企画「舞踏 ある視点」。

演出家の生西康典が、土方巽のテキスト「病める舞姫」と「慈悲心鳥がバサバサと骨の羽を拡げてくる」を演劇作品化した。2人の演者はほとんど動かずに土方の言葉を発し、それらの言葉が地下空間を震わせていく。静寂、言葉、電車の走行音をはじめとした空間内の音。そのなかで震える身体。その揺らぎが見る者に伝わり、それぞれの異なる経験、あたらしい物語を生み出していく。本作では、その「揺らぎ」を映像作家の掛川康典が映像と音響で丹念にすくい取っている。

「Tokyo Real Underground」会期:2021年4月1日~8月15日

テキスト:土方巽「病める舞姫」「慈悲心鳥がバサバサと骨の羽を拡げてくる」より

- 上演団体 / 個人

- 特定非営利活動法人ダンスアーカイヴ構想

- 演出 / 振付

- 生西康典

- 会場

- 旧博物館動物園駅にて撮影

- 上演年

- 2021

-

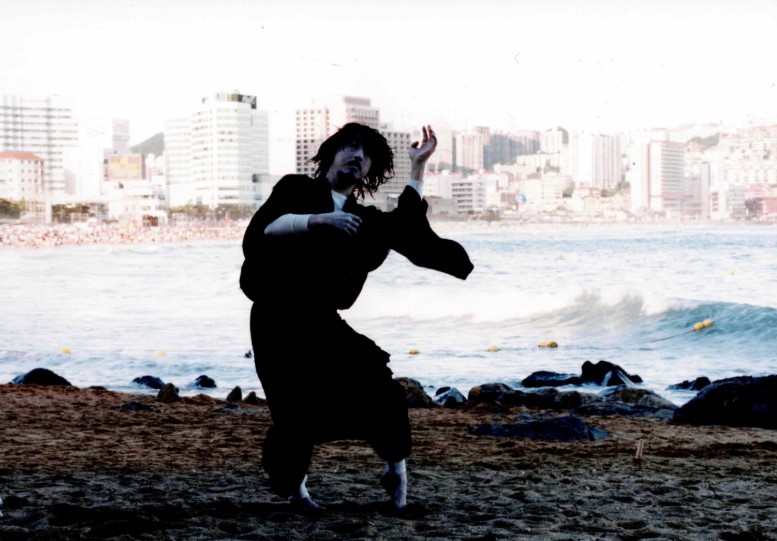

僕が釜山で踊った夏〜異形のダンス

1997年夏、釜山国際海浜舞踊祭に参加する福士正一の活動を追ったドキュメンタリー。福士が自らの舞踊哲学を語るインタビューのほか、福士に強い影響を与えた舞踏家森繁哉と民俗学者赤坂憲雄の対談、共に活動する福士輝子等の話しを通して、ユニークな活動を浮き彫りにしている。釜山の市場や海岸で即興で踊りながら見知らぬ人々の中に入り、その場その場で心の交流を生み出す様は、福士の活動スタイルの真骨頂を表している。

- 上演団体 / 個人

- 福士正一

- 演出 / 振付

- 福士正一

- 会場

- 釜山

- 上演年

- 1997

-

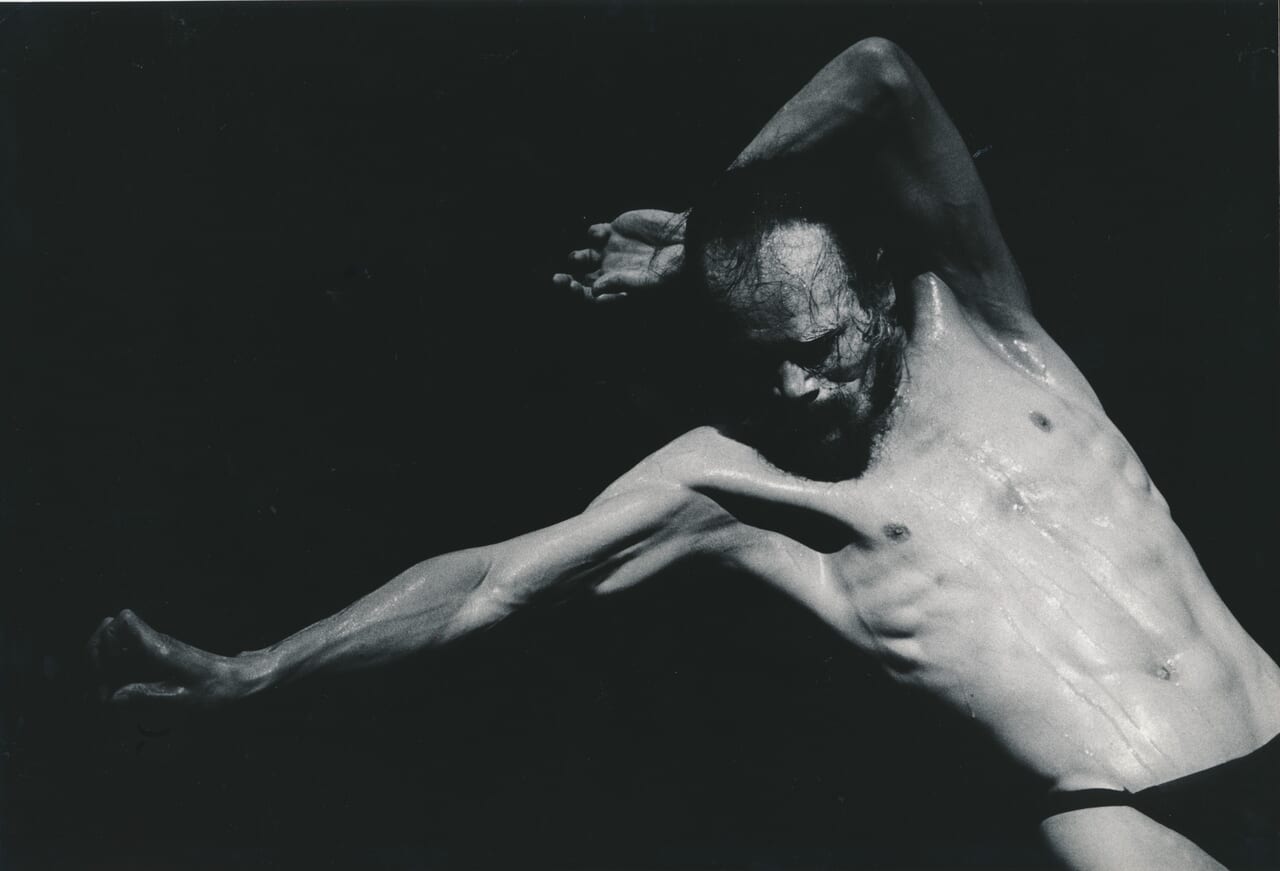

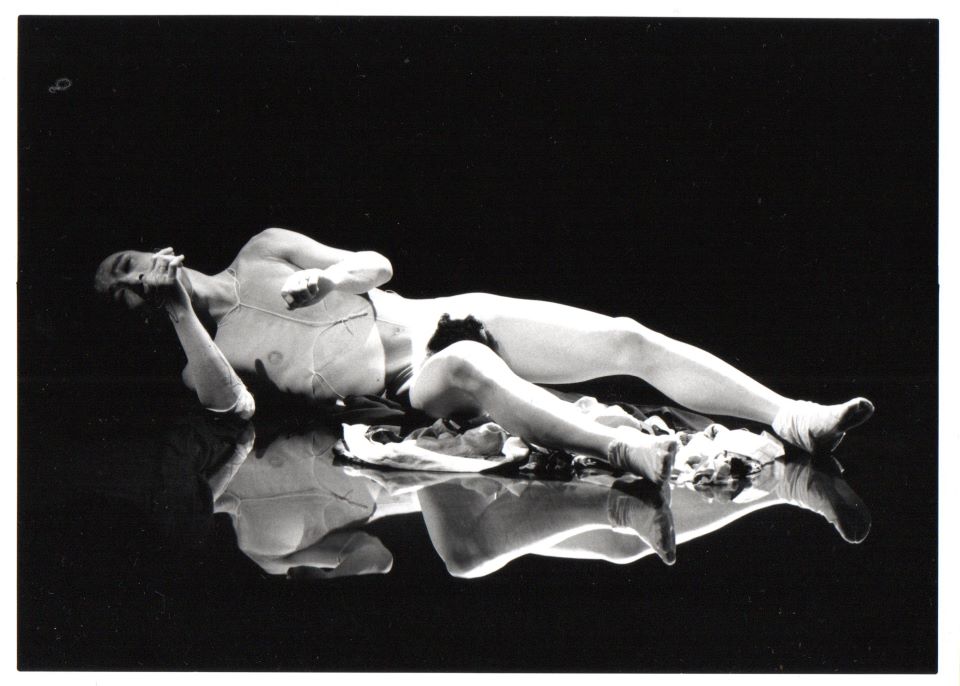

墨鯨 -土方巽 追悼

舞人として踊った五井輝が、前年の86年1月に死去した土方巽を追悼した公演。土方を思い出させる赤いスカートなどの衣装や音、音楽が随所に使われた。唇にはルージュを塗りたくり、背中一面に刻まれた風神雷神の入墨を見せ、剣山を自らの肉体に刺す。すべてをさらけ出して極度の集中をもって踊る五井に、「さながら土方の魂が降りたかのようだった」とThe Japan Times Weeklyのレビュー記事(1987年9月19日 Yuri Kageyama)にある。

- 上演団体 / 個人

- 五井輝

- 演出 / 振付

- 五井輝

- 会場

- 草月ホール

- 上演年

- 1987

-

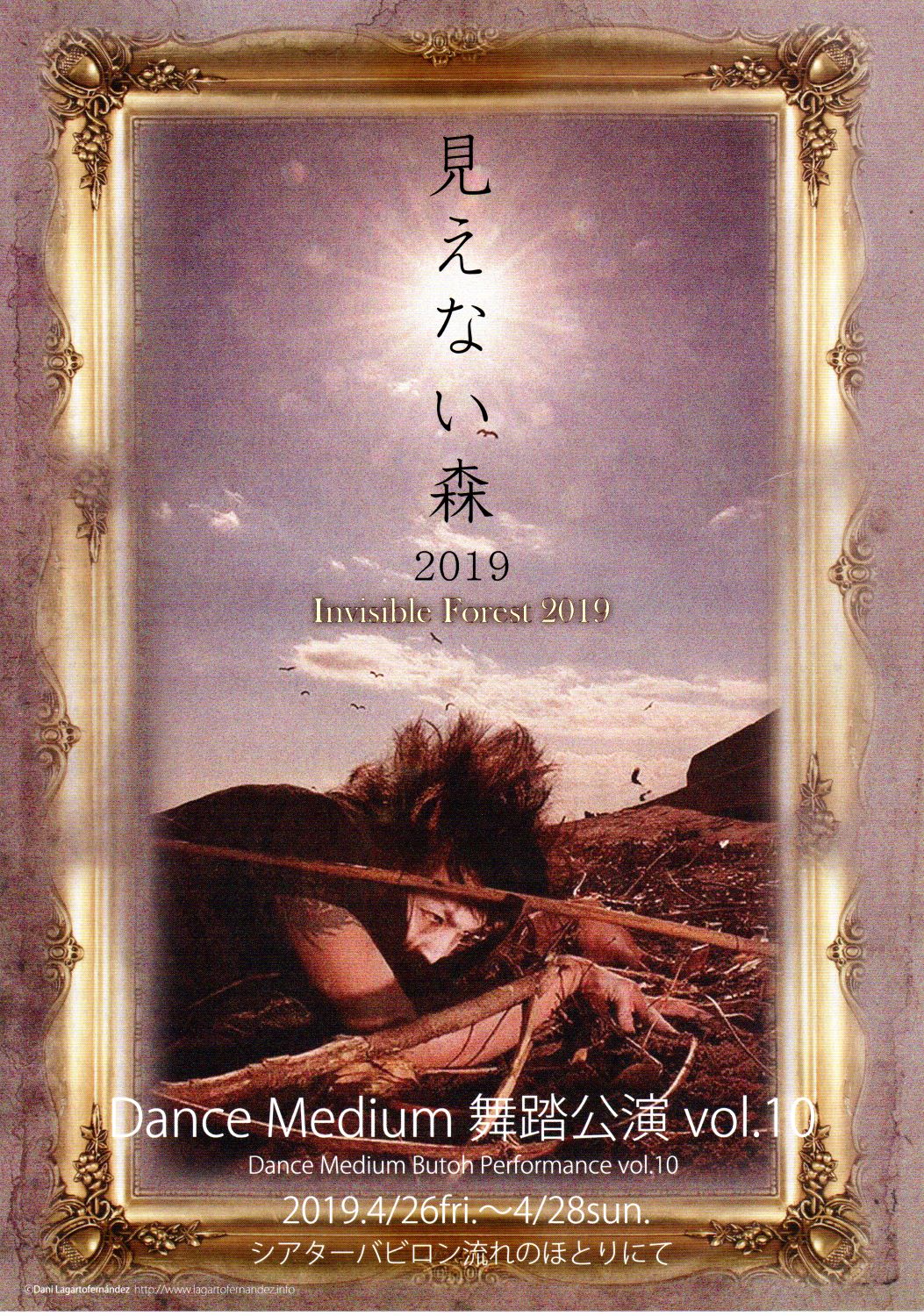

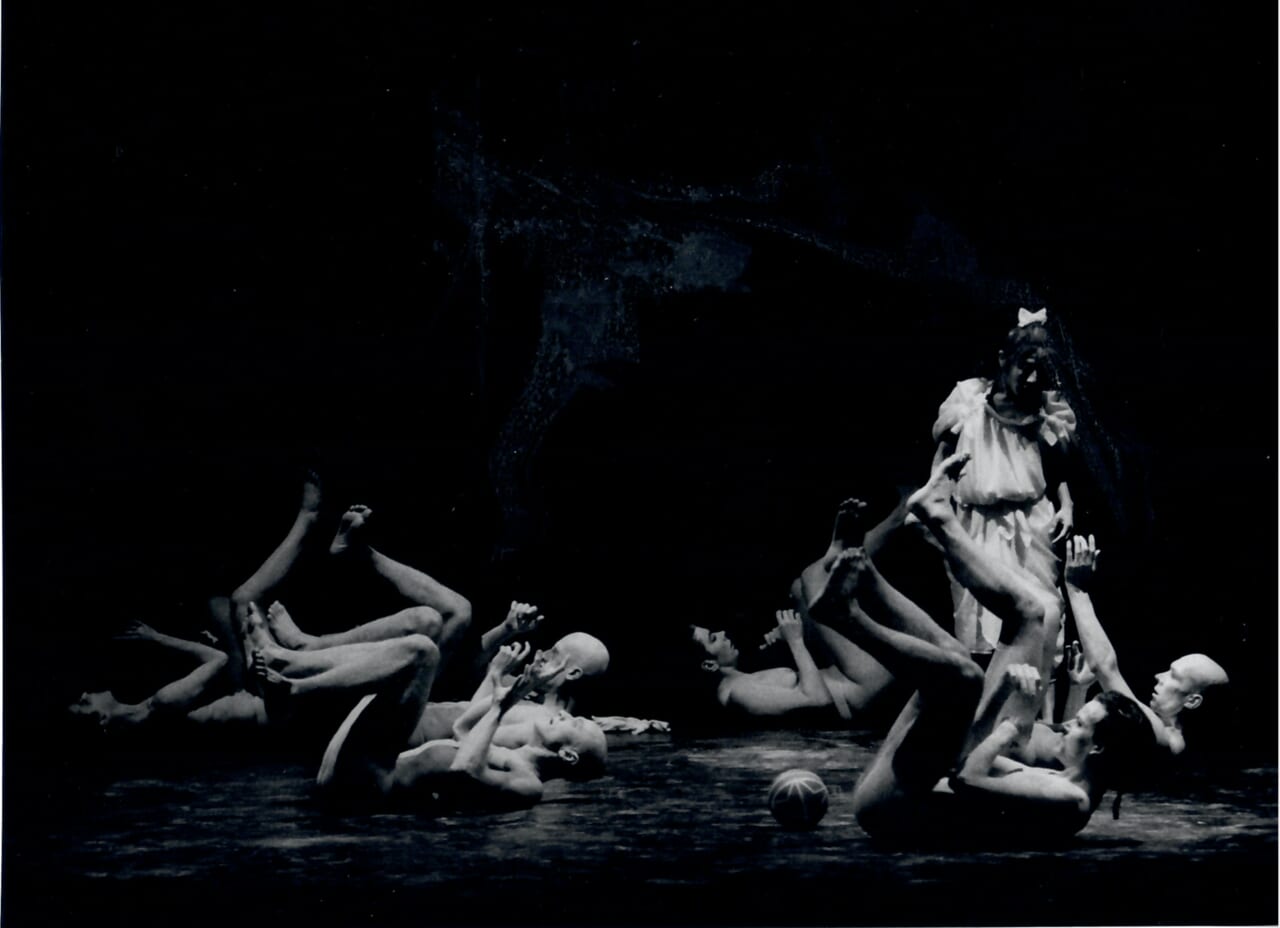

見えない森2019

Dance Mediumの10番目の新作。2006年初演の「見えない森」を全面改訂し、出演者も総取替えしての新たな境地を見ていただきたいと思う。今回は舞踏家3人に他ジャンルの身体表現者3人を加えての新たな試みにも注目して欲しい。幻獣達の蠢く見えない森に彷徨い込んだ青年の体験する悪夢。人間の意識と無意識、現実と妄想、死と生、真実の光とは何かを追求した作品。

- 上演団体 / 個人

- Dance Medium 長岡ゆり

- 演出 / 振付

- 長岡ゆり

- 会場

- シアター・バビロンの流れのほとりにて

- 上演年

- 2019

-

水の巡礼

白鳥と一緒に帰りたい

と、思った。

こう、こう、こう

銀色の空の下

聲の余韻が 静まり返った沼地に

小さく 羽撃く

ー沼地へ

私の躰を浸しに、

私の躰を還しに。

2011年、長野県大町市の木崎湖周辺で行われた「原始感覚美術祭 - Prayer in a lake -」の際に撮影された舞踏映像作品。原始感覚美術祭で作成された芦船や作品と共に。

- 上演団体 / 個人

- 雪雄子

- 演出 / 振付

- 雪雄子

- 会場

- 木崎湖湖畔

- 上演年

- 2011

-

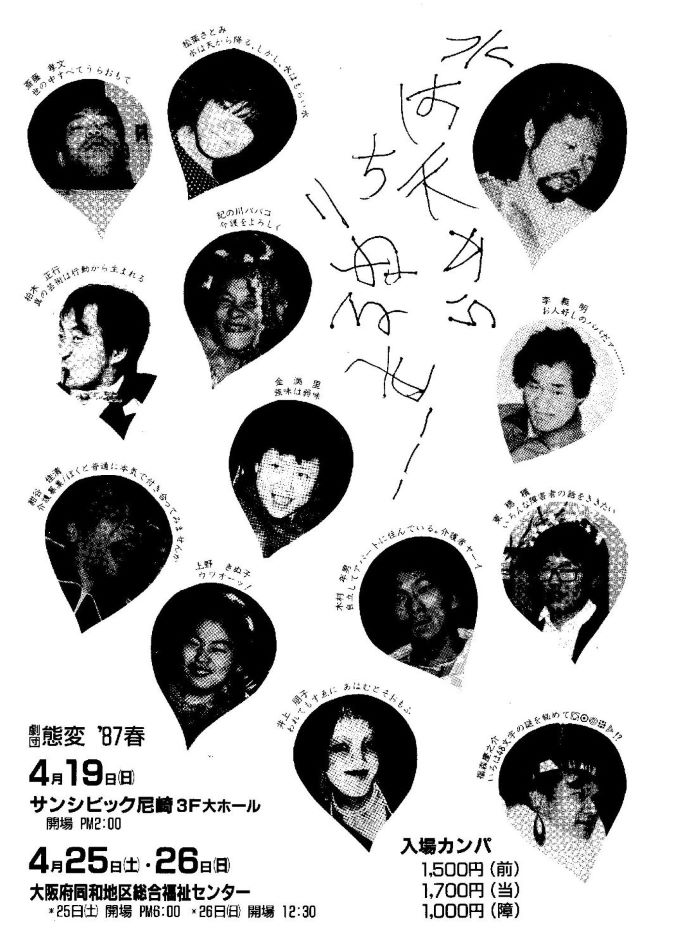

水は天からちりぬるを

白い巨大な球体を囲む円形の舞台で、水に渇きを癒され、水で汚れを清め、愉快な宴会に興じる者たち。やがて旱魃がやってきて、雨乞いの踊りを捧げる。すると球体のてっぺんから水が吹き上がり慈雨となって降り注ぐ。歓喜した群衆は、しかし恵みをもたらしてくれた球体をバリバリと破壊してしまう。

- 上演団体 / 個人

- 劇団態変

- 上演年

- 1987

-

水引に胡蝶

岩名雅記独舞踏。初演は1992年で、パリ、ペスカラ(イタリア)、ハニア(ギリシャ)、サンクト・ペテルスブルグ、ブカレスト、東京で上演された。映像は、1994年にドイツ・ゲッティンゲンで行われた第3回舞踏とジャズの祭典MAMU Festivalで上演した時のもの。タイトルはフランス語では「Papillon en Offrande」。岩名が子供の頃に出会った、戦争で夫を亡くして気がふれ、打掛を着て街を彷徨い歩く女性の想い出が核にある。

- 上演団体 / 個人

- Mamu Festival

- 演出 / 振付

- 岩名雅記

- 会場

- ゲッティンゲン青年劇場

- 上演年

- 1994

-

みち行く月 [Caminho da lua 2007]

ユニット風舞妙韻による俳句から生まれる風楽作品。

第1回風の庭プロジェクトで構想・総合指導:田中トシ。

アルテゾンス・ド・コーポ、ニレ・アートとのコラボレーションにより

風の家(サンパウロ)の砂舞台で催された。

それは家族、庭、コミュニテイーそして身体と自然を廻ぐるパフォーマンスアート。

2007年サンパウロ州文化局文化活動プログラム(Pac)の助成で実現。

風の家(Casa do Vento, サンパウロ在)を活動拠点とした「風の庭 (jardim dos ventos) プロジェクト」は田中トシ&シサ大野(風舞妙韻)は田中トシ&シサ大野(風舞妙韻)により2001年から始まり今に至っている。「風楽」は2003年より風舞妙韻によるパフォーマンスアートの総称として用いているオリジナルワード。![みち行く月 [Caminho da lua 2007]](https://video.dance-archive.net/jp/wp-content/uploads/2025/01/P005265_14256.jpg)

- 上演団体 / 個人

- 田中トシ

- 演出 / 振付

- 田中トシ

- 会場

- 風の家 [Casa do Vento] / サンパウロ

- 上演年

- 2007

-

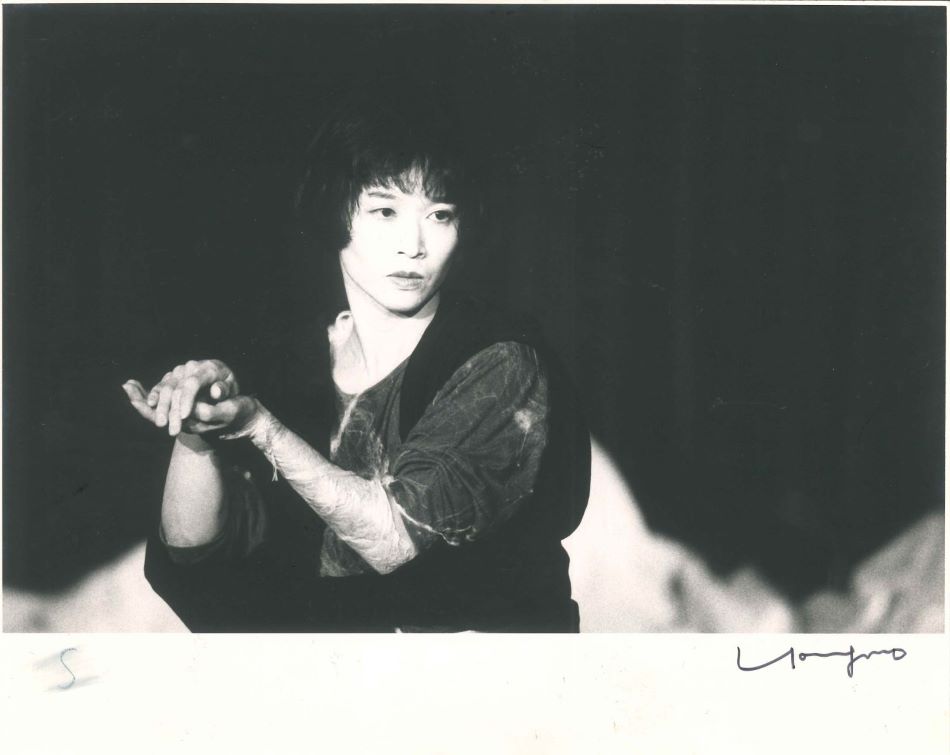

緑色の熱

山田せつ子舞踏公演。Chang Mu Chum Festival参加。初演は東京日仏学院ホールで行われた。

黒い衣装に包まれた山田せつ子が内省的な世界を動きに変換し続けていく。その対比で斉藤清美、堀内めぐみ、鈴木舞子の3人が神楽の稚児のように、緩やかなムーブメントを繰り返す。

韓国の批評家・金泰源は「山田せつ子をはじめて見たときの衝撃は忘れられない。透明な意志と技巧の精密さは表現的ソロダンスの理想」と評した。現実を意識的に抽象化していくこの作品は、山田せつ子独自のダンスムーブメント、メソッドを明確にした。

- 上演団体 / 個人

- 山田せつ子

- 演出 / 振付

- 山田せつ子

- 会場

- 創舞芸術院

- 上演年

- 1987

-

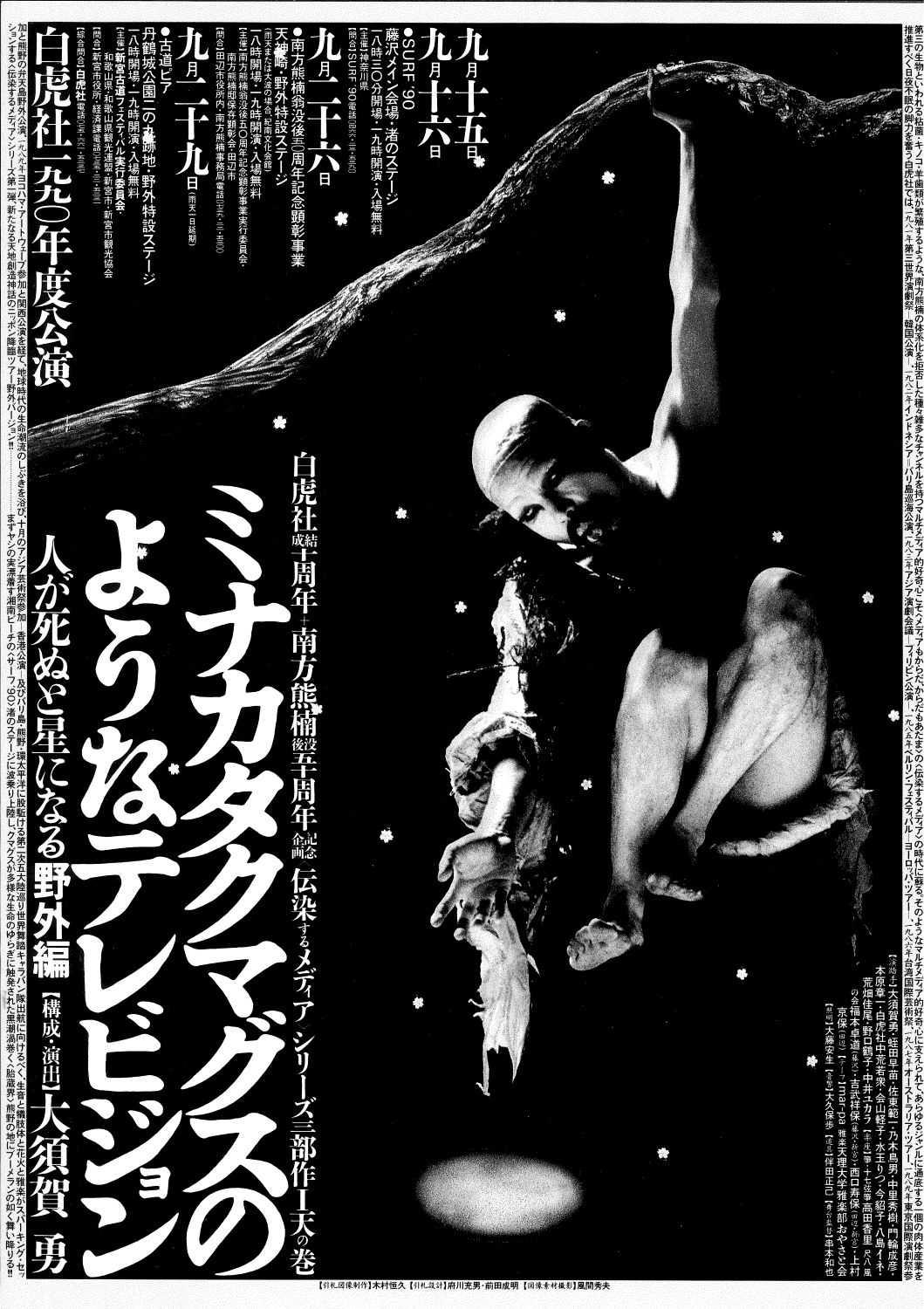

ミナカタクマグスのようなテレビジョン 人が死ぬと星になる 野外編

白虎社結成十周年+南方熊楠没後五十周年記念企画〈伝染するメディア〉シリーズ三部作Ⅰ天の巻。熊野 古道ピア・古道フェスティバル~宇宙(そら)への祈り~参加作品。

博物学者・南方熊楠のマルチメディア的好奇心に支えられた天地創造神話。1984年初演。1988年の第一回東京国際演劇祭では、50度にはなろうかという大テントの中で、「目的完成を欠いたこれほどの愚行は世界広しといえども、白虎社以外にはないだろう」(「別冊太陽 60’s~90’s」1991年平凡社)という舞台だった。本映像は、白虎社結成10年を記念して、その野外編として神奈川県藤沢市、熊楠も住んでいた和歌山県田辺市、同県新宮市の特設野外ステージで上演されたうち、新宮市での公演を収録。

- 上演団体 / 個人

- 白虎社

- 演出 / 振付

- 大須賀勇

- 会場

- 丹鶴城公園二の丸跡地・野外特設ステージ

- 上演年

- 1990

-

ミノタウロ・ディスコ

Tokyo Real Underground(Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13)参加作品ー川口隆夫ディレクション企画「舞踏 ある視点」。

Tokyo Real Undergroundでアーティスティック・ディレクターを務める川口隆夫が振付・演出を手がけた新作。舞踏家・吉本大輔とコンテンポラリーダンサー・酒井直之。数世代を分かつふたりが、迷宮に棲む怪物を通して新たなダンスの地平を切り拓く。映像作家・鈴木章浩は単なる舞台公演の記録ではなく、’60年代のアンダーグラウンド・フィルムを思わせる映像世界へと誘う。

―迷宮の奥深く暗いところで息を潜めて待っていると聞こえてくる足音。嗚呼、お待ちかねのモナムール。

逸る心を抑えきれず、走り寄り抱き合い手に手を取って歌い踊る。ジュテーム、ジュテーム。

その足音が実は自分のものだったとは気づかない。―(川口隆夫)

「Tokyo Real Underground」会期:2021年4月1日~8月15日

- 上演団体 / 個人

- 特定非営利活動法人ダンスアーカイヴ構想

- 演出 / 振付

- 川口隆夫

- 会場

- 旧博物館動物園駅にて撮影

- 上演年

- 2021

-

ダンスビデオ作品「ミラクルレポート」

白虎社のイメージビデオ作品「ミラクルレポート」。ディレクション・編集は、ビデオアーティスト邱世原(きゅうせいげん)。「グルメ狂時代」、「ギガー」、「アリス」、「チャイナタウン」の4部作で、1986年の台湾ツアーの際に撮影された。

- 上演団体 / 個人

- 白虎社

- 演出 / 振付

- 邱世原、阿部淳、大須賀勇

- 会場

- 台湾にて撮影

- 上演年

- 1986

-

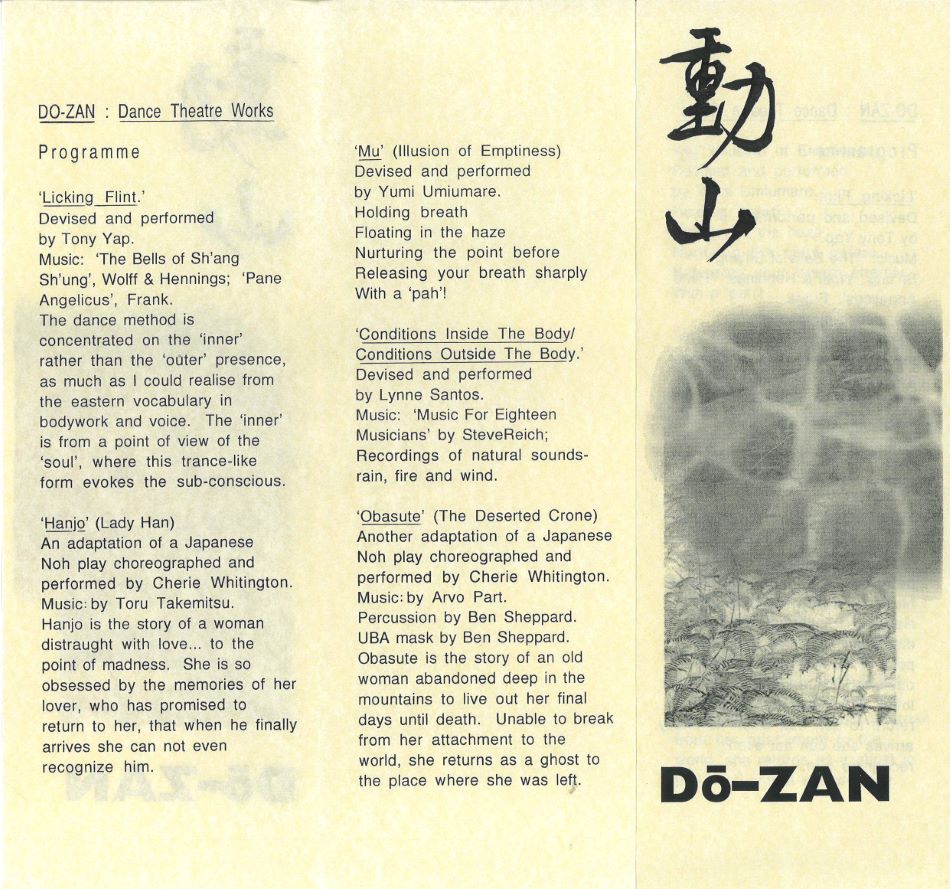

無(虚無の錯覚)

DO-ZAN(動山)では 、日本のパフォーマンス芸術を学んでオーストラリアに戻ったアーティスト達が、能楽、舞踏、東をどりなどにインスピレーションを得て、それぞれに日本の動きの技術や衣装、キャラクター、詩の豊かさなどを織り込んだ非常に個人的な作品を発表した。ゆみうみうまれは「無(虚無の錯覚)」を上演。プログラムノートには次のようにある。

息を止め / 霧の中に浮かび / 前の瞬間を見つめ育みながら / 息を「パッ!」と鋭く放つ

聖カルタゴ教会でのDO-ZAN参加パフォーマーは、シェリー・ウィッテントン、ジル・オー、トニー・ヤップ、ゆみ・うみうまれ。プログラム・ノートは同年11月のキャッスルメイン図書館ホールでの上演(キャッスルメイン・フェスティバル)から。

- 上演団体 / 個人

- ゆみうみうまれ

- 演出 / 振付

- ゆみうみうまれ

- 会場

- 聖カルタゴ教会

- 上演年

- 1994

-

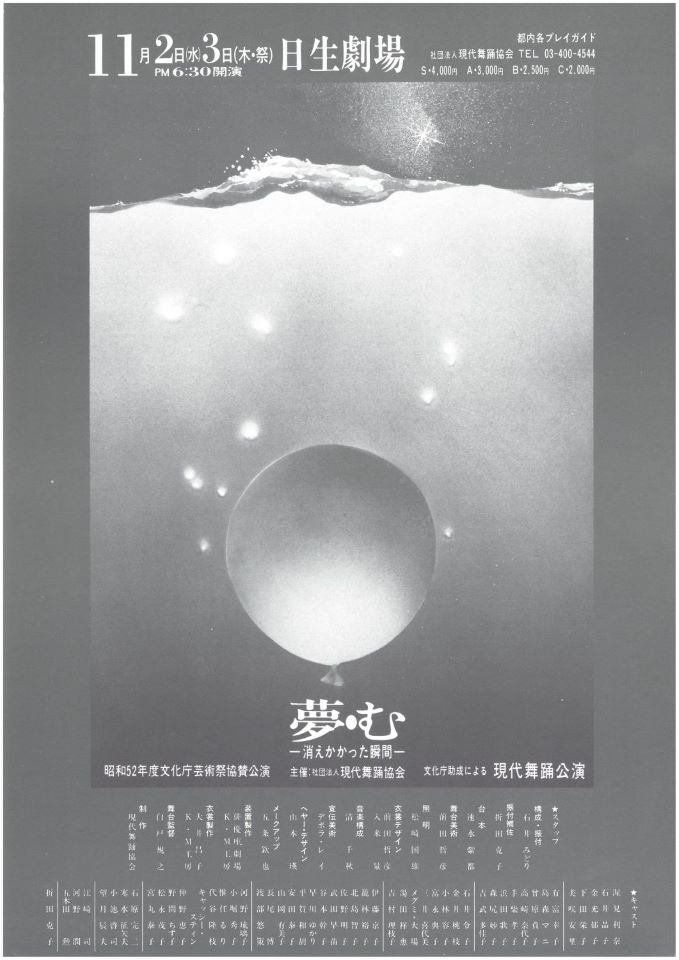

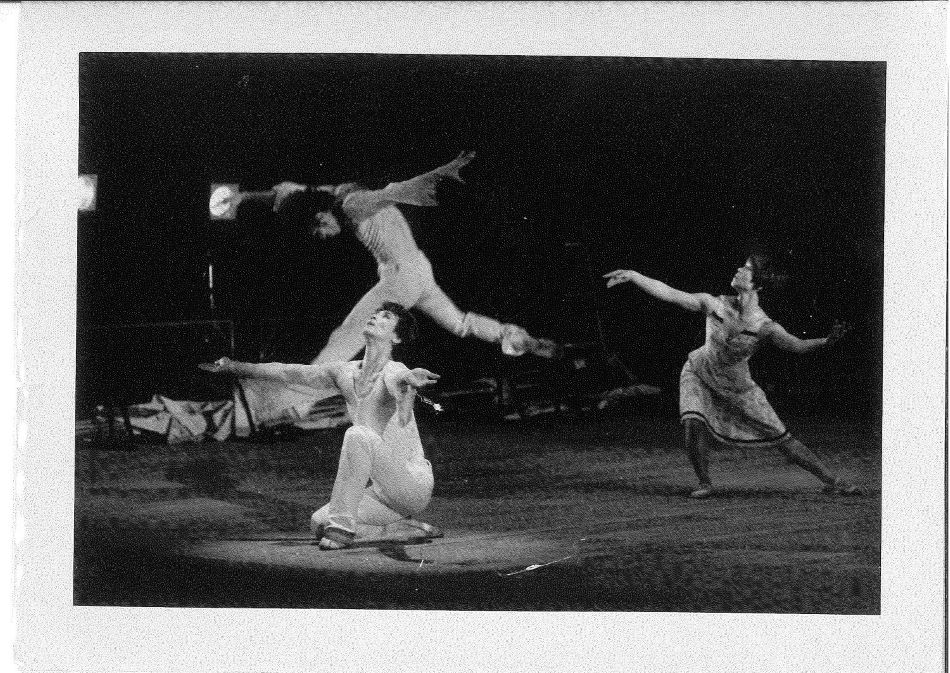

夢・む -消えかかった瞬間-

昭和52年度文化庁芸術祭協賛公演・文化庁助成による現代舞踊公演。生涯石井みどりと舞踊団を支え続けた音楽家の夫・折田泉を1972年に亡くしてしばらく創作意欲が湧かなかった石井みどりの久しぶりの新作で、石井みどりが戦前に訪れた中国他、様々な夢の断片がコラージュされた作品。

“夢はある時、においや色、光、熱の交錯などで夢幻の境地へ誘い、またある時は、まばたきの一瞬の間に想像的な旅となる。

- 上演団体 / 個人

- 石井みどり・折田克子舞踊研究所

- 演出 / 振付

- 石井みどり

- 会場

- 日生劇場

- 上演年

- 1977

-

虫ー絹と蜂蜜の王国より

あんず動物紀 [Anzu’ology] Ⅴ。

「あんず動物紀」シリーズのうちの5作目にあたる、古川あんずのソロ作品。人間から離れている生き物を探究することでより人間がわかると考えていた古川は、原初の命に魅せられ、ロシアのフリーマーケットで手に入れた顕微鏡を愛用していた。作品は前半で虫の世界の目録的な提示、後半で虫というメタファーを通して人間世界を描く。1993年、ブラウンシュヴァイクにて初演。オランダ、フィンランド、ブラジル等各国で上演された。本映像は初演から1996年までの公演を編集したものである。

- 上演団体 / 個人

- 古川あんず

- 演出 / 振付

- 古川あんず

- 上演年

- 1993

-

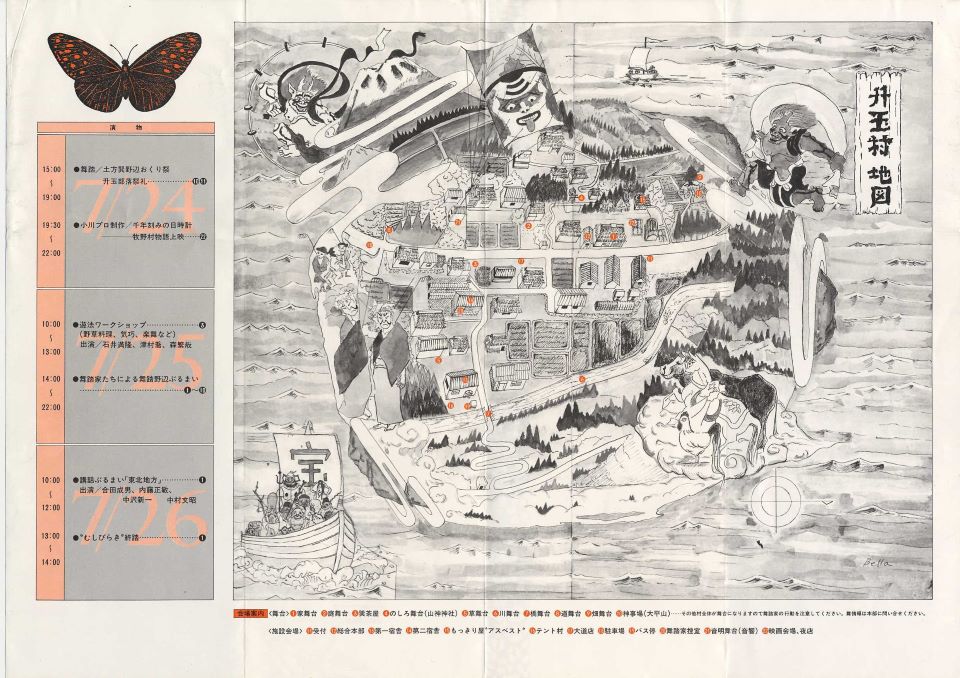

蟲びらき

1986年1月に世を去った土方巽の野辺おくり祭として、山形県の升玉村で3日間(7月24日~26日)にわたって開催されたイベント『土方巽野辺おくり祭「むしびらき」-東北舞踏ぶるまい升玉編ー』。プログラムによれば、50人近い舞踏家が参加し、主に10カ所の舞台を中心に村全体を会場に繰り広げられた。梅雨明けの縁側一杯に衣裳を広げる蟲干し、それを土方巽は「蟲開き」と呼んでいた。

映像は、元藤燁子や大野一雄等が踊り、フィナーレに多くの舞踏家が集う、おそらくは25日の舞台の記録と、26日のレクチャーの一部を収録。

- 上演団体 / 個人

- アスベスト館

- 会場

- 升玉村(山形県)

- 上演年

- 1987

-

村へ帰る

昭和51年度文化庁芸術祭参加作品。文化庁芸術祭優秀賞。

映像はリハーサル全部を収録したもので収録日不明。上演は1976年11月8日、読売ホールにて。

「ニューヨークで、バレエ教師クビノ氏は紙をくるくると丸めてポンと空中にほおり投げ、”これがバレエだ”と言った。クシャクシャの紙の方ではない。自然の落下そのもののこと。

レッスンの帰りだったが、オペラハウスの噴水の前で、マイクが笛を吹き私が踊った。

マイクは自然食主義のイッピー。仕事も家も無く、金は貰い必要なものは拾い、どこでも眠れ好きなことをする、神様の親戚みたいな奴だった。だが自然の生活が彼のそれであるなら、やはり私には重すぎた。

自然を一向によくわからないままに、その美しさに感嘆し心がやわらいでいく。今、私はキドラない、ガンバラない踊りを踊りたい。自然なのだろうか、不自然なのだろうか。」(若松美黄ープログラムから一部文言を書き直した抜粋)

- 上演団体 / 個人

- 若松美黄・津田郁子自由ダンス

- 演出 / 振付

- 若松美黄、津田郁子

- 上演年

- 1976

-

Metasequoia

Mamu Festival参加作品

遠藤が20数名のダンサー達と作り上げた作品。学校校長であった遠藤の父親が、焼けた校舎の跡に芽吹いたメタセコイアに勇気づけられ、絶望の淵から学校の再興を決意した体験から、自然が人間にとって如何に大切かをテーマに作品制作に取り組んだ。

- 上演団体 / 個人

- 遠藤公義(舞踏センターMAMU)

- 演出 / 振付

- 遠藤公義

- 会場

- ゲッティンゲン青年劇場

- 上演年

- 1993

-

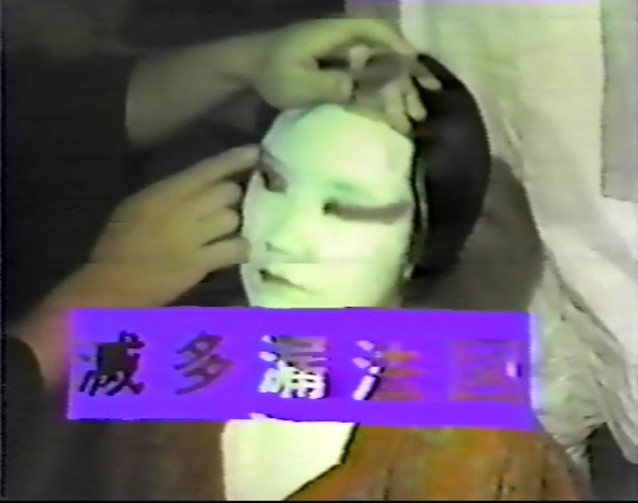

滅多漏法図

青森県八戸市にある精神病院《青南病院》で行われていた舞踊療法の発表会の様子。1980年頃から写真家の羽永光利の紹介で舞踏家の石井満隆が指導していたが、石井が他の病院でも教えるようになると、宇野萬など他の舞踏家も参加するようになった。

石井は後に「舞踏療法」とは「人間の本当の姿」、偽りのない姿だと語っている。

- 上演団体 / 個人

- 青南病院

- 演出 / 振付

- 千葉元

- 会場

- 青南病院(青森県八戸市)