ダンス映像インデックス

2023・2024年度EPAD事業で収集した340点の映像のデータベースを公開しています。

作品一覧

-

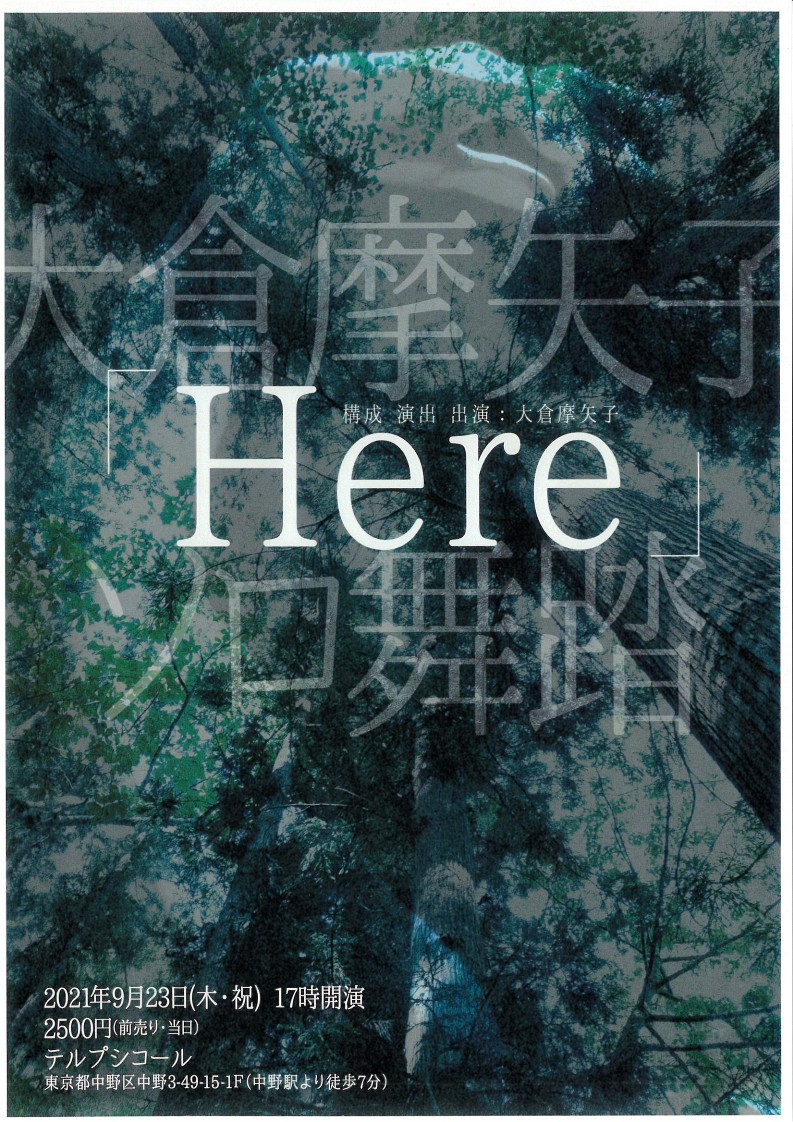

Here

今までの生きてきたこと、出逢い、

全ての軌跡があり生かされている。

そして、ここから紡ぎ出される未来がある。

変わりゆく時代において

今ここで出来ることの可能性へ。

からだ丸ごと飛び込み

生ききりたいと思います。

その他の上演会場:

2021年7月18日「舞踏反撃シリーズ第3弾」出演(田中誠司舞踏スタジオ)

2021年12月16日「KYOTO DANCING BLADE #3」出演(SPACE LFAN)

- 上演団体 / 個人

- 大倉摩矢子

- 演出 / 振付

- 大倉摩矢子

- 会場

- テルプシコール

- 上演年

- 2021

-

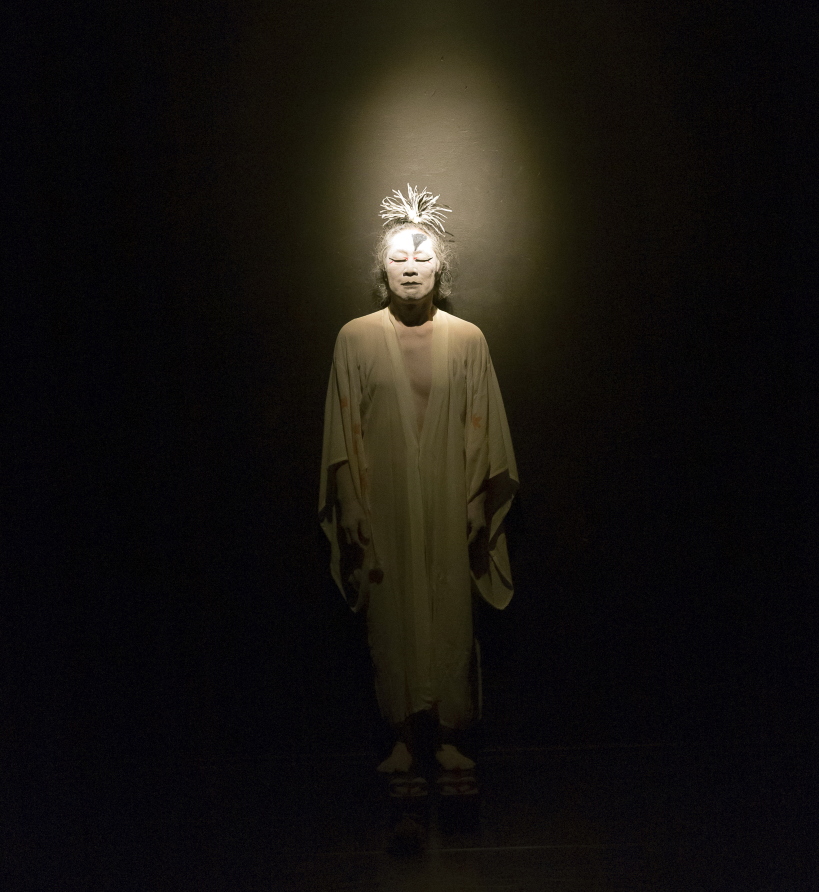

MABOROSHI

遠藤が終生のテーマとする「死」を探求した作品。死によって肉体と魂が遊離し、魂は目に見えないなにかとして私達の周りに漂っている。遠藤は「幽霊」を演じることで、舞踊家のリアルな身体とともにある「幻」のような何かを表現している。2019年パラチ (ブラジル) の文化センター、セスキ・シーロ (SESC Silo) で初演。

- 上演団体 / 個人

- 遠藤公義(舞踏センターMAMU)

- 演出 / 振付

- 遠藤公義

- 会場

- Staatstheater Kassel, TIF (ドイツ)

- 上演年

- 2024

-

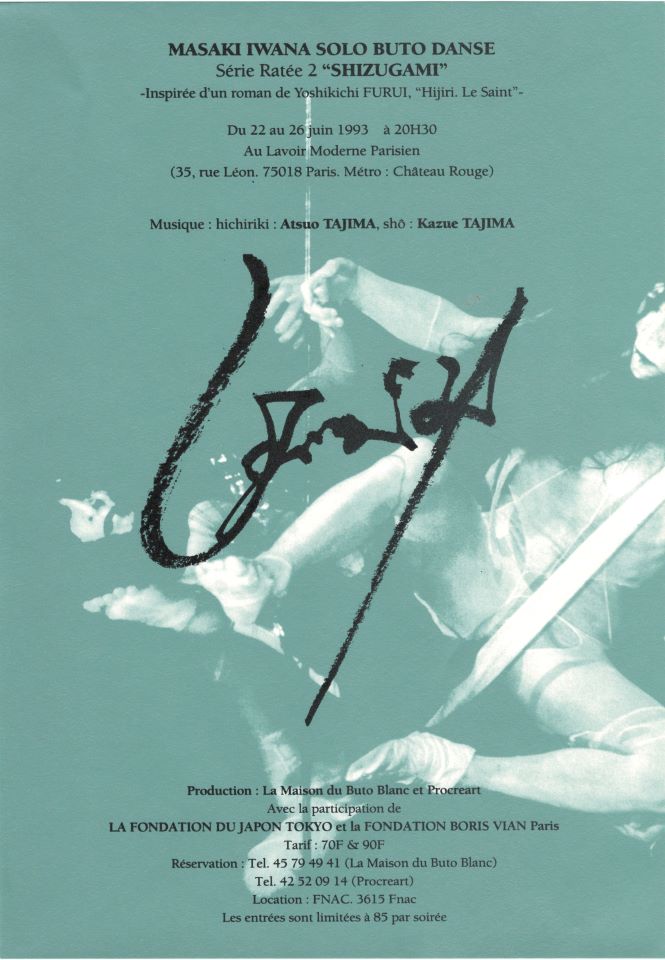

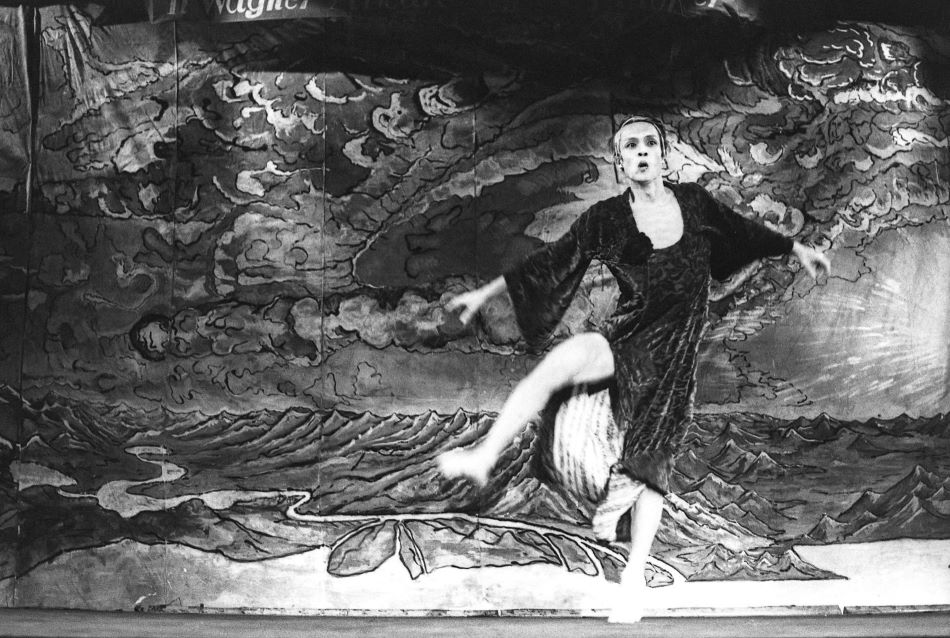

岩名雅記ソロ公演アンソロジー 1989-1993年

岩名雅記舞踏ソロ・1989-1993年ヨーロッパ公演の記録。

ヘルシンキ:「即興」1993 / パリ:「すさび」 1989 (Espace Boris Vian)、「冷曲」1990 ・「光の肉」1991 (Théâtre des Amandiers)、「水引に胡蝶」1992 (Théâtre Montorgueil)、「しずがみ」1993 (Lavoir Moderne Parisien)

- 上演団体 / 個人

- 岩名雅記

- 演出 / 振付

- 岩名雅記

- 会場

- Espace Boris Vian/Théâtre des Amandiers/Théâtre Montorgueil/Lavoir Moderne Parisie/

- 上演年

- 1989

-

丘の麓

舞踊批評家の市川雅がプロデュースした「現代舞踊の異形―肉体の超越と開示」展(1971年10月2日~5日)で上演された、笠井叡と大野一雄のデュオ作品。ビアズリーの小説「ヴィーナスとタンホイザー」を基とした作品で、ヴィーナス役を大野一雄が務めた。2020年3月には大野一雄の身体性を川口隆夫が、笠井叡の身体性を笠井瑞丈が踊り、他の笠井・大野デュオ2作品と共にリ・クリエイトされている。

- 上演団体 / 個人

- 天使館

- 演出 / 振付

- 笠井叡

- 会場

- 青年座(代々木八幡)

- 上演年

- 1971

-

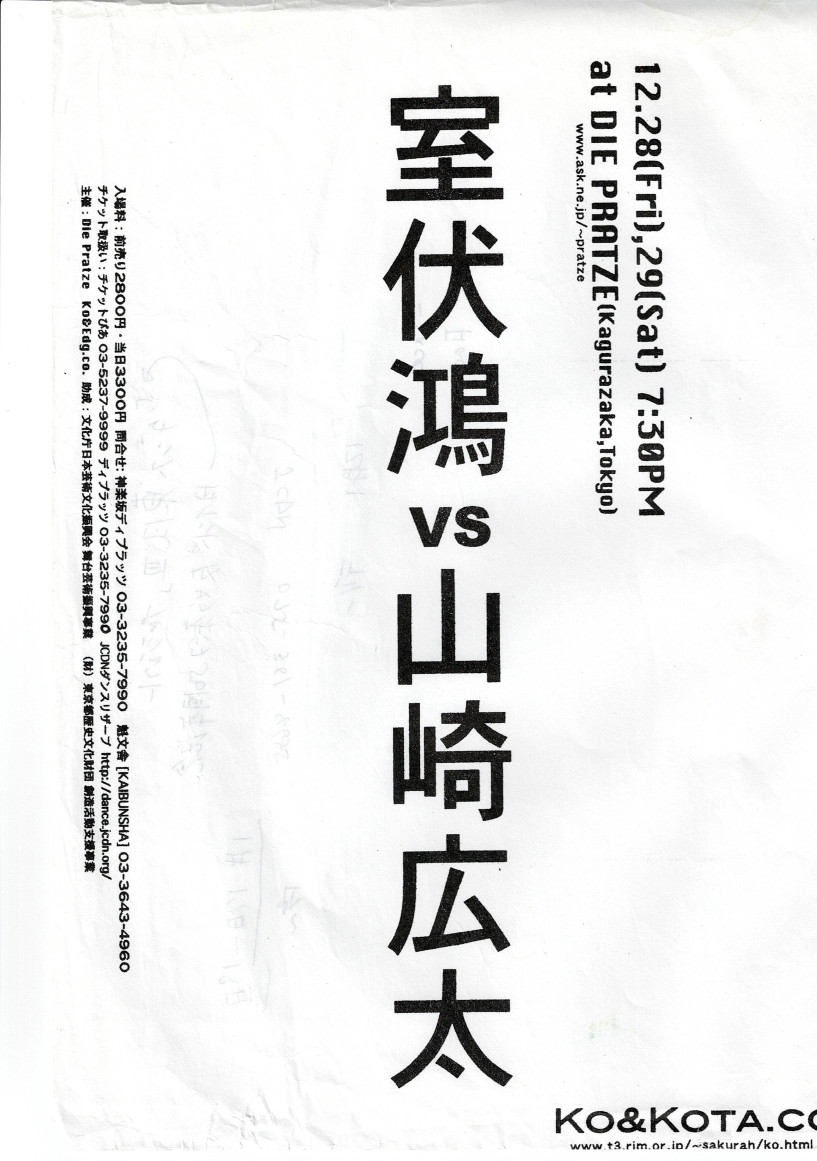

Ko&Kota

室伏鴻と山崎広太の即興バトル。舞台をリングに見立て、即興ダンスで競演する。当時苦境にあった山崎を支援する為に企画された歳末助け合い興行。

- 上演団体 / 個人

- 魁文舎

- 演出 / 振付

- 室伏鴻、山崎広太

- 会場

- 神楽坂die pratze

- 上演年

- 2001

-

すさび

岩名雅記独舞。1989年パリにて初演。「すさび」は「遊び」の意。ダンスシリーズ「装束は水」の1作で、同シリーズの「あわひ」にあらわれた自愛の構造を、能「井筒」に依拠して具体化。性愛の豊饒さと危機感を、七分目に水を入れた5~6個のコップの上に置いた1m四方・厚さ6ミリのガラス板の上で踊る。パリ公演でガラス板を打ち抜いてしまった事件は、2017年に岩名が発表した長編劇映画第4作 「シャルロット すさび」のモチーフのひとつとなっている。

- 上演団体 / 個人

- スタジオ200

- 演出 / 振付

- 岩名雅記

- 会場

- スタジオ200

- 上演年

- 1989

-

泥棒組合

人間のいとおしさを謳いあげる大豆鼓ファームの、初の東北遠征公演。青葉城下に位置する大橋の下、広瀬川の流れの上に舞台・客席を設営、舞台バックの川面には高さ8メートルのステンドグラスを立ちあげた。川と共に生きる川原者たち―女はヨタカ、男は泥棒-が盗って笑って捕られて泣いて、泥無垢姿の人間模様を描き出す。

公演は度重なる雨天にみまわれ、舞台の上にも川が流れる。路上時代から使われていたピアノはついにお釈迦となった。

- 上演団体 / 個人

- 大豆鼓ファーム

- 演出 / 振付

- 星野裸身番

- 会場

- 仙台市広瀬川大橋下川原 野外特設舞台

- 上演年

- 1999

-

土方巽とともに

元藤燁子は1959年に土方巽と出会って以来、その踊りの人生を文字通り土方巽とともに歩んできた。同じ年に生まれ、同じ時代を歩んできて、そしてアスベスト館を拠点に、舞踏を創造し、弟子を育成し、観客を生み出す活動をともに行ってきた。その渾身の二人三脚の歩みを懐古して、土方巽に捧げる舞踏の作品とした。舞踏の最初期からともに舞踏活動を担った大野一雄と大野慶人の共演を得て完成した作品。アスベスト館での初演。

- 上演団体 / 個人

- アスベスト館

- 演出 / 振付

- 元藤燁子

- 会場

- アスベスト館

- 上演年

- 1992

-

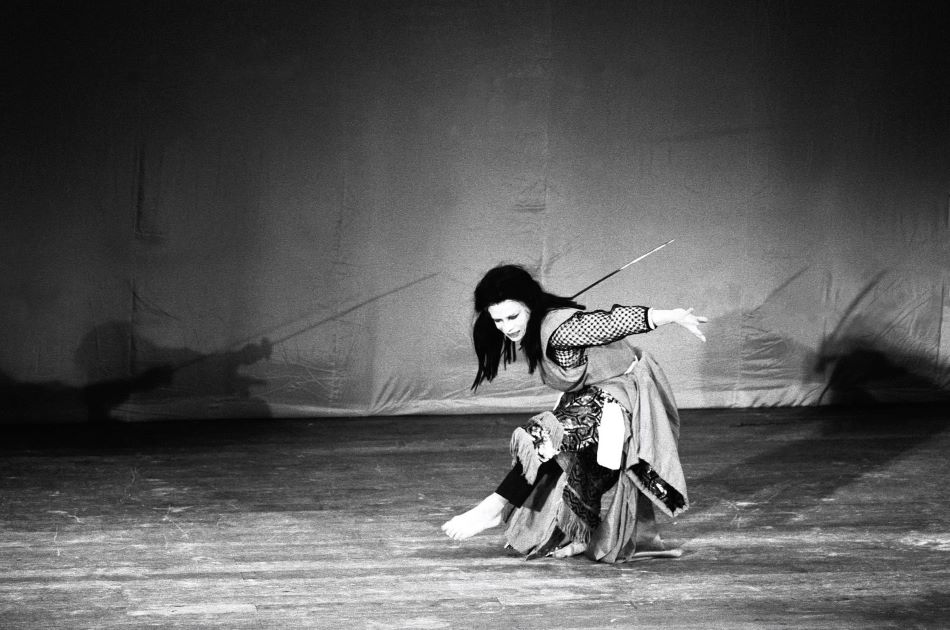

Before the Dawn [夜明け前]

闇に蠢く魑魅魍魎、夜が明けると何処へともなく消えていくモノたちの祝祭の踊り。

関美奈子とと共に振り付け、上演したデュエット "All Moonshine"(1989年)の一部をソロに振付し直し、それに吉岡由美子が新しい振付を加えた改訂版。

朝と夜、生と死、光と闇など

対極と見える二つのものは 密接に繋がり、絡まり合って私たちの世界を支えている。

舞台上の二つの砂山と、それをつなぐ赤い光線がその2元世界の繋がりを表現している。

2002年4月、パリのベルタンポワレ劇場にて初演。その後、ドイツ、スペイン、ポーランド、イタリア、ベラルーシ、ポルトガル、イギリス、アメリカ、カナダ、メキシコ、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国など世界各地で上演された。本映像は、2005年5月、ロンドンの舞踏フェスティバルにて収録。![Before the Dawn [夜明け前]](https://video.dance-archive.net/jp/wp-content/uploads/2025/01/s_BD-Bea-Jun-1.-.jpg)

- 上演団体 / 個人

- 吉岡由美子

- 演出 / 振付

- 吉岡由美子

- 会場

- ロンドン

- 上演年

- 2005

-

黄泉比良坂(よもつひらさか)

素戔嗚舞踏團結成公演。笠井叡はこの前年1974年7月に「天照大御神への鎮魂の舞ひ」、同年10月に「傳授の門〜現代における秘儀とは何か〜」を発表。「素戔嗚舞踏団九州公演のためのメッセージ」というテキストでは「いったい第二の天岩戸開きの真霊(まひ)がその建速素戔嗚尊御自身の舞でなくして何であろうか。」(『聖霊舞踏』)と書いている。

- 上演団体 / 個人

- 天使館

- 会場

- 目黒公会堂

- 上演年

- 1975

-

Ice Cream Torch / Ceremony

Tokyo Real Underground(Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13)参加作品ー川口隆夫ディレクション企画「舞踏 ある視点」。

パフォーマンス作品《Ice Cream Torch / Ceremony》は、2014年から小林勇輝が継続的に発表しているプロジェクト「Life of Athletics」の最新作で、写真による三部作《Ice Cream Torch / Flag》《Ice Cream Torch / Relay》 《Ice Cream Torch / Flame》 とともに構成される。本作では、地上と地下とを繋ぐ階段を覆い尽くすウェディングドレスと、1981年公開の映画「炎のランナー」の曲を象徴的に用いる。スポーツ競技大会が孕むアマチュアリズムと商業化の矛盾や権威的な枠組みに対してアプローチするとともに、日本の政治家による女性蔑視発言により露呈した性差別に対する問いかけを通して、「平和のためのスポーツ」の真意を考察する。

「Tokyo Real Underground」会期:2021年4月1日~8月15日

- 上演団体 / 個人

- 特定非営利活動法人ダンスアーカイヴ構想

- 演出 / 振付

- 小林勇輝

- 会場

- 旧博物館動物園駅にて撮影

- 上演年

- 2021

-

藍の唄

大豆鼓ファーム第4回公演。採石場跡地である巨大洞窟の奥行200mのスロープ部分を山に見たてて舞台とし、山にこもらざるをえなかった異人達の“藍”のように心にしみていく情感を描いた。そこに登場するのは、山姥、座頭、股旅者、捨てられていった姥達ら。それぞれが山に生き、深めていった“心の藍”を表現した。

真夏でも気温7.8℃の地下空間に、踊り手の息遣いや足音、そして楽隊の演奏が物哀しくも力強く響きわたった。この公演では山田まさし一座も結成され、劇中劇として記念すべき初演を飾った。

- 上演団体 / 個人

- 大豆鼓ファーム

- 演出 / 振付

- 星野裸身番

- 会場

- 大谷石地下採掘場跡(大谷資料館)

- 上演年

- 1998

-

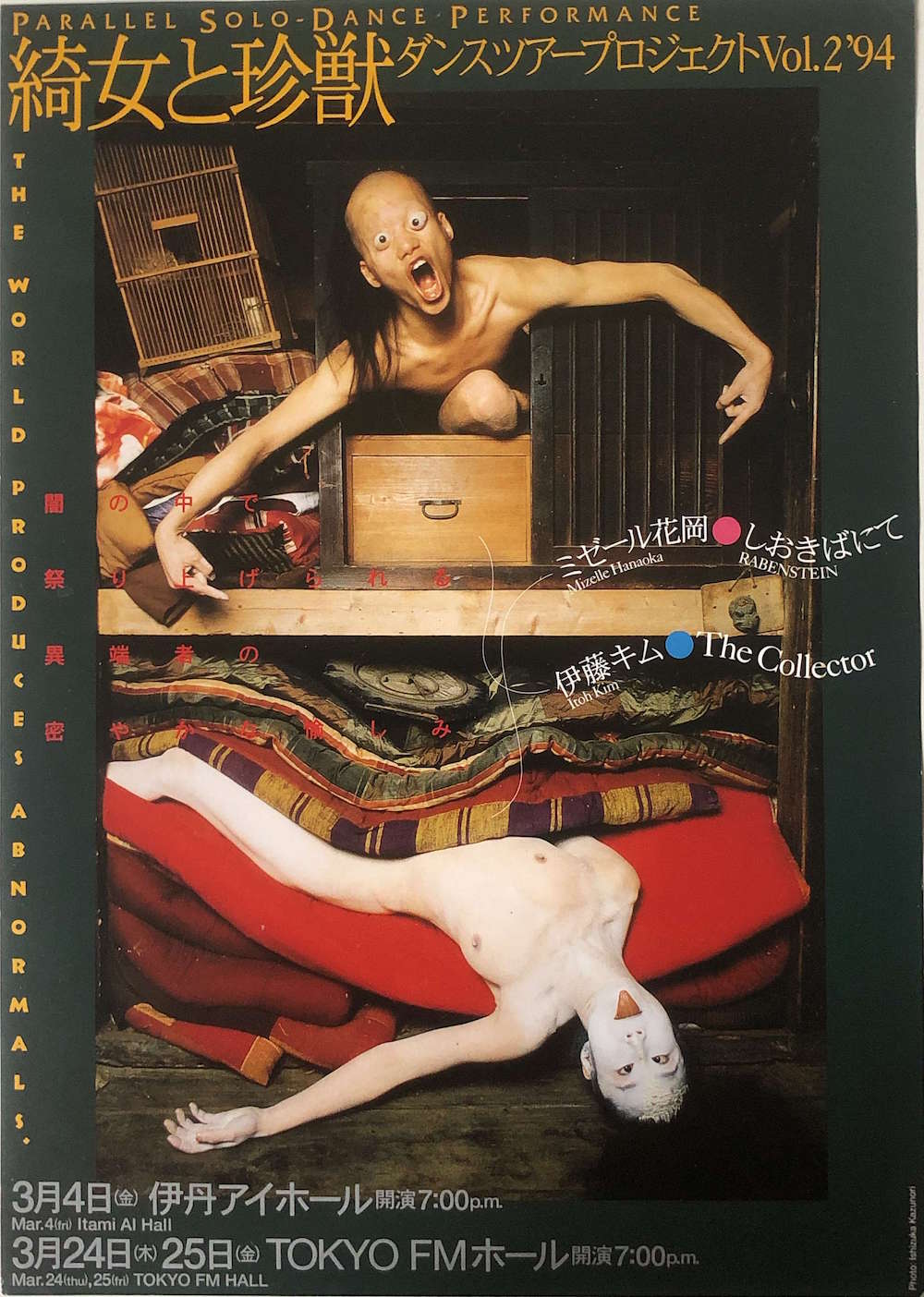

OUT OFF(しおきばにて&ザ・コレクター)

東京、アビニヨンで上演の伊藤キムと吉岡由美子のコラボ"綺女と珍獣プロジェクト"第2弾。コンセプトはパラレルソロ。同時進行していた二つのソロ(吉岡の"しおきばにて" と伊藤の"コレクター")がいつの間にかデュエットになっていく。両ソロともアウトサイダーたちをテーマに紡ぎ出された境界線上の踊り。Berlin Tages Spiegel 紙は、楽園で追いかけっこをして戯れている者たちの悦楽と追放された者たちの恐怖の両極端が共存"と絶賛。

- 上演団体 / 個人

- tatoeba

- 演出 / 振付

- デルタ・ライ

- 会場

- 東京FMホール

- 上演年

- 1994

-

青空舞踊家 ギリヤーク尼ヶ崎

大道芸人ギリヤーク尼ヶ崎は青空舞踊公演と銘打って世界中で踊った。1978年から新宿新都心超高層ビル街三井ビルディング広場でほぼ毎年秋におこなった公演はその原点と言える。本映像は2002年10月13日公演の全編を収録している。ギリヤークが題目を書いた布を示して観客に演目を告げ、踊る構成が繰り返される。観劇料はなく投げ銭である。終演後に観客が地面に投げられたおひねりを集めて、ギリヤークを手伝う姿が収録されている。

- 上演団体 / 個人

- ギリヤーク尼ヶ崎

- 演出 / 振付

- ギリヤーク尼ヶ崎

- 会場

- 新宿三井ビルディング広場

- 上演年

- 2002

-

青森県のせむし男

本作品は1967年に寺山修司が主宰する演劇実験室「天井棧敷」の旗上げ公演として上演されました。

寺山作品初期に見られる母子の愛憎、寺山自身と母との確執をモデルに描いた作品となっています。

B機関は演劇と舞踏の融合を目的として舞踏家の点滅が2016年から2023年まで主宰した演劇舞踏ユニットです。本作品は2017年に上演されたその第二回公演となっております。

2021日本演出者協会若手演出家コンクール優秀賞(点滅)。

- 上演団体 / 個人

- 点滅

- 演出 / 振付

- 点滅

- 会場

- ザムザ阿佐ヶ谷

- 上演年

- 2017

-

あざみの歌

夕日を浴びて畑から馬車に乗って帰宅する少女たち、威勢よく滑走するたくましい少女たちの姿に感動とインスピレーションを受けた作品。

1961年にユバ農場に入植した小原明子が弓場農場で創作した最初の踊り。弓場農場での初演以後、日本公演やブラジル全土で上演された。

映像は1990年収録。

- 上演団体 / 個人

- ユババレエ団

- 演出 / 振付

- 小原明子

- 会場

- 弓場劇場(ブラジル)

- 上演年

- 1990

-

あなたはわたし

サックスのシンプルな呼吸から触発され、自然に出来上がった作品です。

わたくしの場合は音がとても重要な起爆剤になります。

サックス奏者と今ここでたったふたりで創り上げていく歓びがわたくしの體を通して溢れています。

そこから、あなたはわたし、わたしはあなた、わたしはすべて、すべてはわたし、あなたはすべて、すべてはあなた‥。

どんどん統一意識に近づき、祈りが生まれました。

京ラクシュミー座 定例公演(二)「こんちきちん~」にて上演された。(他の出演者と演目:金谷暢雄「祇園祭の私」 / 松田美和子「花乱(KARAN)」 / 袋坂ヤスオ「少女AのB面」)

- 上演団体 / 個人

- Rosa ゆき

- 演出 / 振付

- Rosaゆき

- 会場

- 京ラクシュミー座

- 上演年

- 2024

-

アバカノヴィッチへの手紙

元藤燁子は前年の広島市現代美術館での公演で、野外彫刻として設置されていたアバカノヴィッチの彫刻作品にインスパイヤーされて踊った。その記録映像を見たアバカノヴィッチ自身から元藤のもとに共感のメッセージが届いた。その後、二人は国境を越えて手紙をやりとりして、創造について語り合った。抑圧された精神を内蔵する匿名の群像を舞踏の身体でどう表現できるのか。かくして、二人の演出・振付による舞踏作品が生まれた。

- 上演団体 / 個人

- アスベスト館

- 演出 / 振付

- 元藤燁子、マグダレーナ・アバカノヴィッチ

- 会場

- アスベスト館

- 上演年

- 1994

-

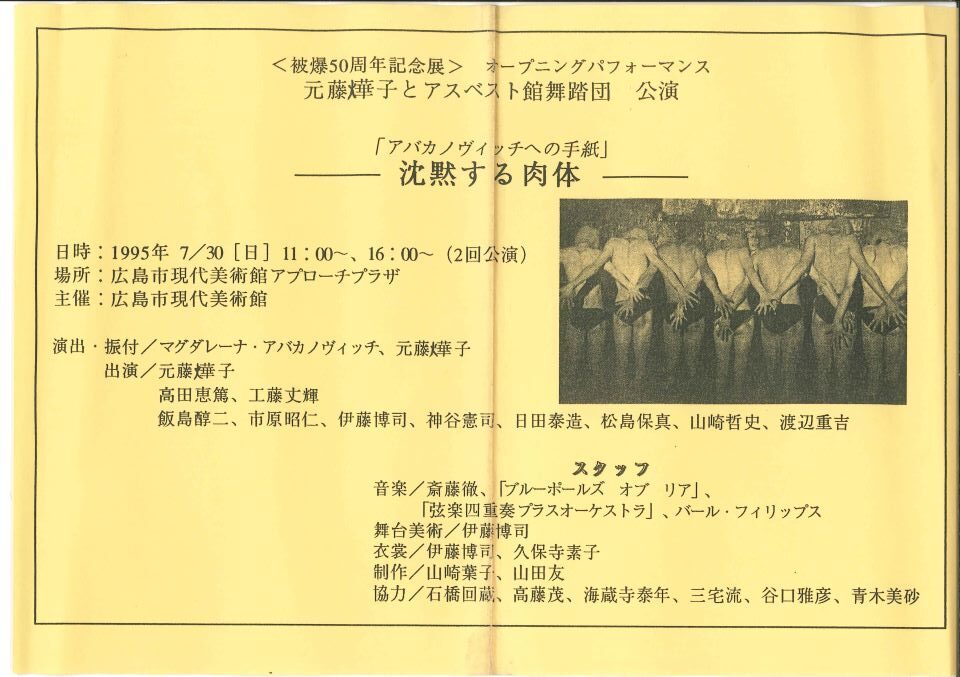

アバカノヴィッチへの手紙〜沈黙する肉体

元藤燁子は前年アスベスト館で「アバカノヴィッチへの手紙」を上演。そのアバカノヴィッチと元藤の共同作品が、広島市現代美術館で改訂版として再演され、戦争体験をもとに人間存在を問う作品として、同館の被曝50周年記念展のオープニングを飾った。本作は、「沈黙する肉体」のサブタイトルをもって、アバカノヴィッチの人体彫刻の無名性を舞踏の人体をもって表現しようと、情感を排し裸体で顔を隠した男性舞踏家の群舞で演じられた。

- 上演団体 / 個人

- アスベスト館

- 演出 / 振付

- 元藤燁子、マグダレーナ・アバカノヴィッチ

- 会場

- 広島市現代美術館

- 上演年

- 1995

-

After Lunch

ケイ・タケイは1969年にザ・ナショナル・シェイクスピア・カンパニーの本拠地であるキュビクロ劇場で「LIGHT, Part 1」を初演し、ニューヨークデビューを果たした。同年、同じ劇場で「ランチ」を発表。それから6年後、「ランチ」の後ということで、「アフターランチ」を発表した。

- 上演団体 / 個人

- Kei Takei’s Moving Earth

- 演出 / 振付

- ケイ・タケイ

- 会場

- ニューヨーク大学芸術学部

- 上演年

- 1975