作品一覧

-

孔雀船

五條《妹の力》シリーズ第3弾。

舞踏カンパニー倚羅座は、芸能の源流にみられる魂振り(命の活性化)の力を現代のアヴァンギャルドな舞踏に蘇らせることをめざし、白虎社出身の今貂子により2000年に結成、京都を拠点に活動を続ける。2007年から2016年までは、旧花街に残る歌舞練場での毎年の公演に取り組んだ。「孔雀船」は魔を破る孔雀明王をモチーフに第3作目として制作。和の伝統的劇場、長唄の生演奏での公演は毎回多くの観客で賑わった。

- 上演団体 / 個人

- 舞踏カンパニー綺羅座

- 演出 / 振付

- 今貂子

- 会場

- 五條楽園歌舞練場

- 上演年

- 2010

-

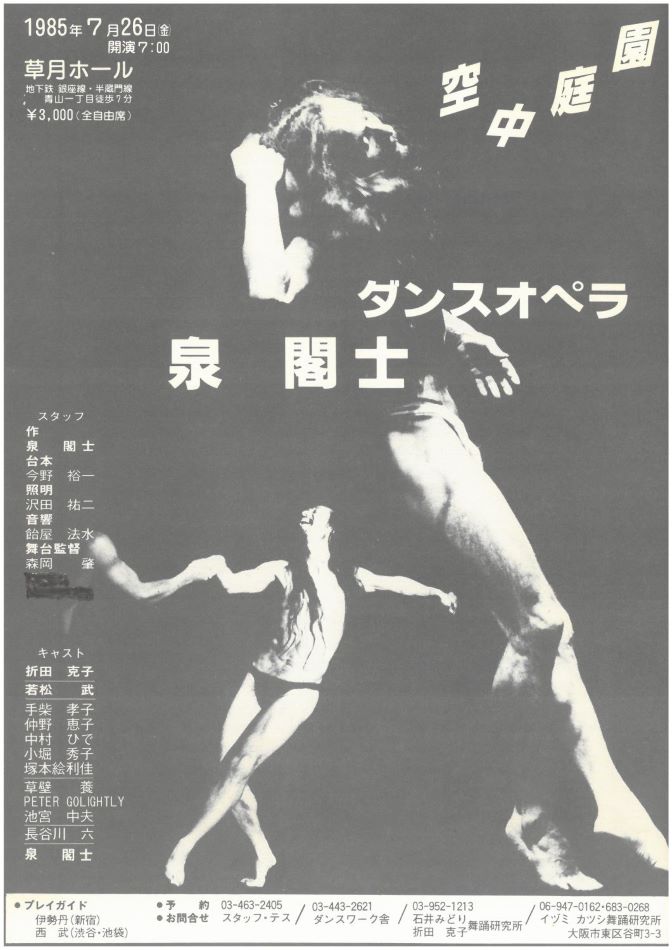

泉閣士ダンスオペラ 空中庭園

空中に庭園を築こうという中世人の夢想は贅をこらすことによって半ば実現したといわれています。

空中庭園にしつらえた五つの部屋には、五つの幻想(ゆめ)が置かれており、泉閣士は、次々にその扉を開き、皆様を幻想の部屋に誘います。

- 上演団体 / 個人

- 石井みどり・折田克子舞踊研究所

- 演出 / 振付

- 泉閣士

- 会場

- 草月ホール

- 上演年

- 1985

-

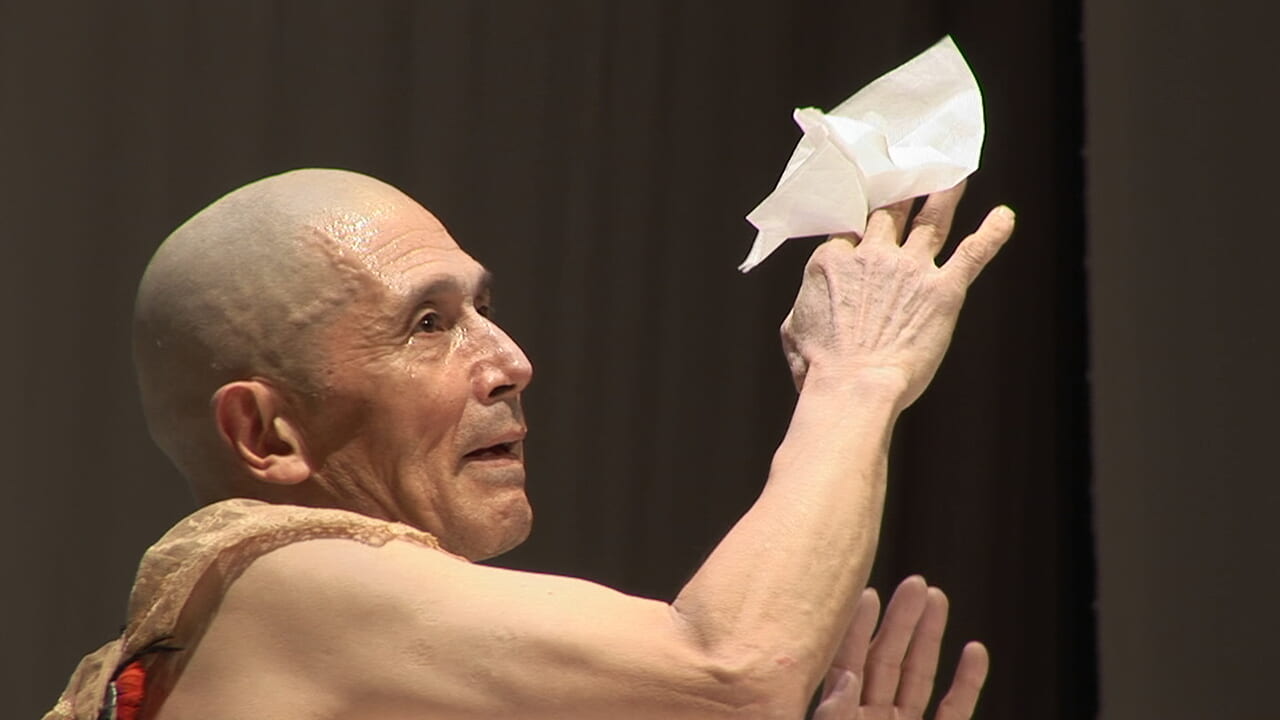

空(Kuu)

ジャパン・ソサエティ設立100周年記念事業「Kazuo Ohno 101 大野一雄101歳記念:舞踏パレードの3週間」参加作品。

大野慶人のソロ作品「空」(くう)初演。ジャパン・ソサエティ設立100周年を記念した公演で、「大野一雄の101歳記念:3週間の舞踏パレード」という企画の一環。大野慶人が舞踏の特徴としてあげた「背中」を見せて立つ場面から始まり、土方巽が1985年に大野慶人を振付けた小品などを踊る。大野慶人の弟子でもある映像作家・舞踏家の田中誠司による映像作品「憧れ」(2007)が挿入された後のラストシーンでは、大野一雄を模した指人形と踊る。公演のあった日は大野一雄の101歳の誕生日だった。

- 上演団体 / 個人

- 大野一雄舞踏研究所

- 演出 / 振付

- 大野慶人

- 会場

- ジャパン・ソサエティ

- 上演年

- 2007

-

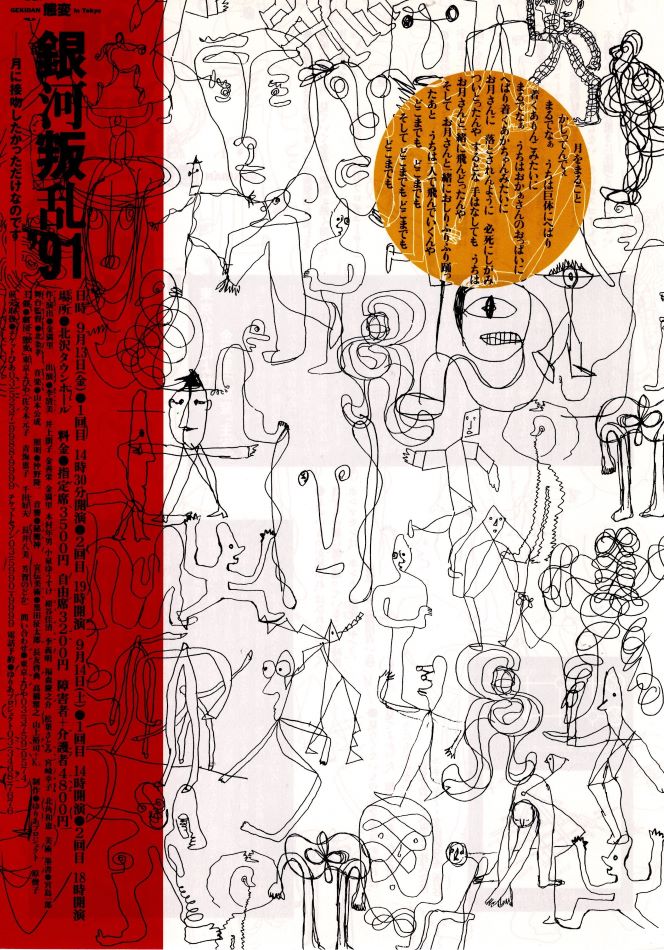

銀河叛乱’91 −月に接吻したかっただけなのです−

1989年6月、伊丹アイ・ホールにて初演。障害者の劇団として旗揚げした態変がそれまでの作風を脱して派手な衣装やセリフを一切なくし、役者の体の動きだけで展開する新たな表現を生み出した作品。舞台では宮島一郎の墨書とレオタードがあらわにする障害者の動きを照明が追い、紙や布といった無機物、そして光と影とのダイナミックなセッションが繰り広げられる。テーマは自らの心の解放と宇宙との一体化。

- 上演団体 / 個人

- 劇団態変

- 演出 / 振付

- 金満里

- 会場

- 北沢タウンホール

- 上演年

- 1991

-

恐怖の恋

2007年東京初演。舞踏家みずからの分身を流木を用いた木偶人形であらわすことで、自他、自己、その他の人間状況をさまざまな局面から追求する作品。何ら意思をもたないヒトガタが最終景には人間の規格を超えて、より進化した存在へとなり変わる。メキシコシティにおいても現地の人形作家との共同作業のもとに上演され話題になった。

- 上演団体 / 個人

- 工藤丈輝

- 演出 / 振付

- 工藤丈輝

- 会場

- 座・高円寺1

- 上演年

- 2017

-

今日の穴

2020年のパンデミック時に月灯りの移動劇場が発表した「ソーシャルディスタンス円形劇場」は30枚のドアに模したパネルに開けたれた穴から内部で行われるパフォーマンスを覗き見るという画期的な鑑賞方法によって、世界各国から注目を集めた。本作では、2名のダンサーと2名の演奏家による即興のパフォーマンスである。極限まで研ぎ澄まされた音と身体の饗宴。

- 上演団体 / 個人

- 月灯りの移動劇場

- 演出 / 振付

- 浅井信好、杉浦ゆら

- 会場

- リンナイ旧部品センター駐車場

- 上演年

- 2021

-

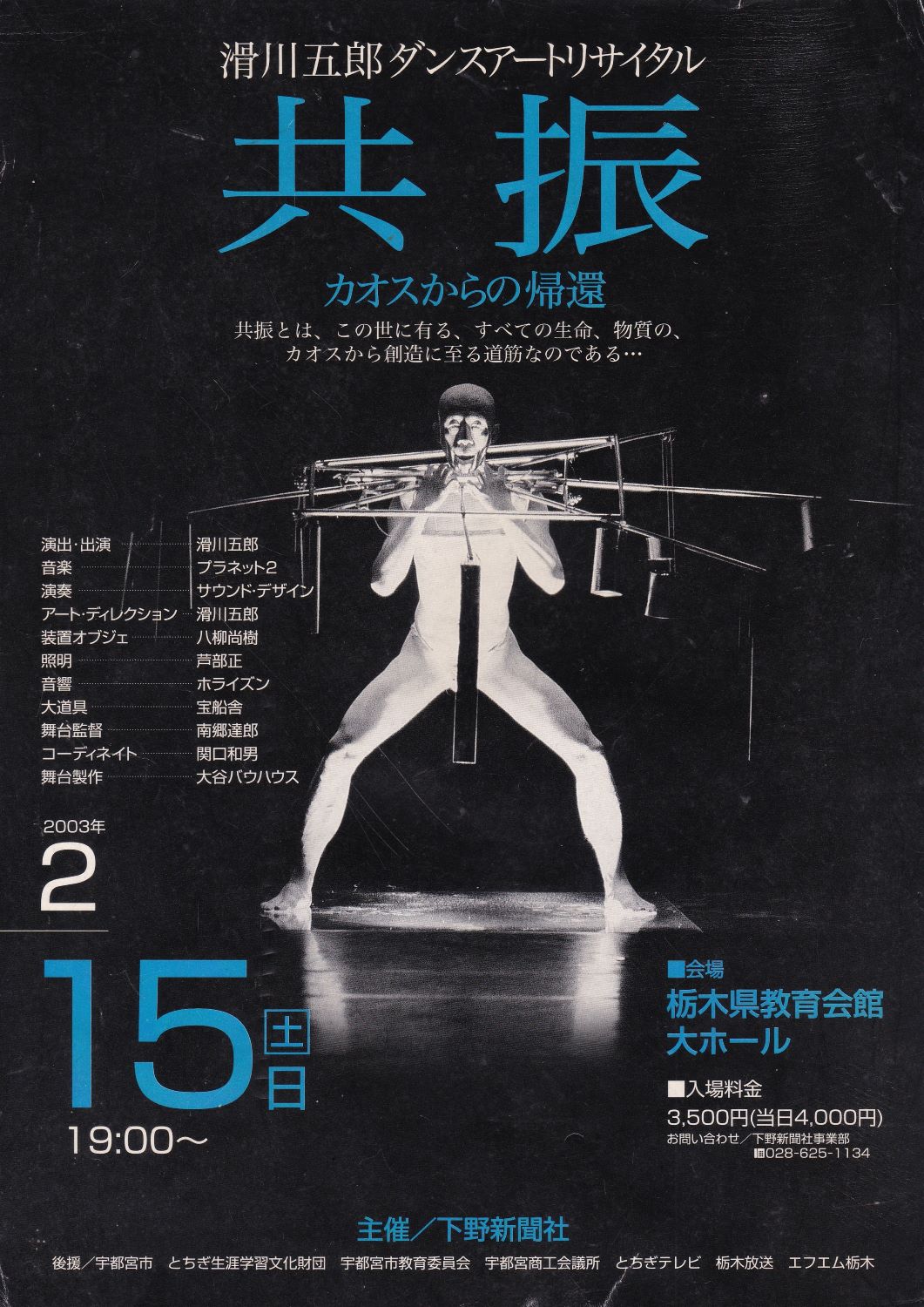

共振 カオスからの帰還

滑川五郎ダンスアートリサイタル。滑川五郎は、観客も舞台装置として組み込むなど、印象的な場づくりをした。このソロ公演では、観客は入場時に「てつびこ」(鉄響)と名付けられた数センチの鉄棒を渡され、舞台の中盤でそれを一斉に鳴らす。舞台床全体には鉄板が敷かれ、ノイズをあげて回る大きな電動コマや吊るされた銀色のバネや鉄板など、さまざまな舞台装置と滑川の身体との交感と共振が繰り広げられた。

チラシには次のようにある。「共振とは、この世に有る、すべての生命、物質の、カオスからの創造に至る道筋なのである…」

- 上演団体 / 個人

- 滑川五郎/ アウストロアーツアソシエーション

- 演出 / 振付

- 滑川五郎

- 会場

- 栃木県教育会館大ホール

- 上演年

- 2003

-

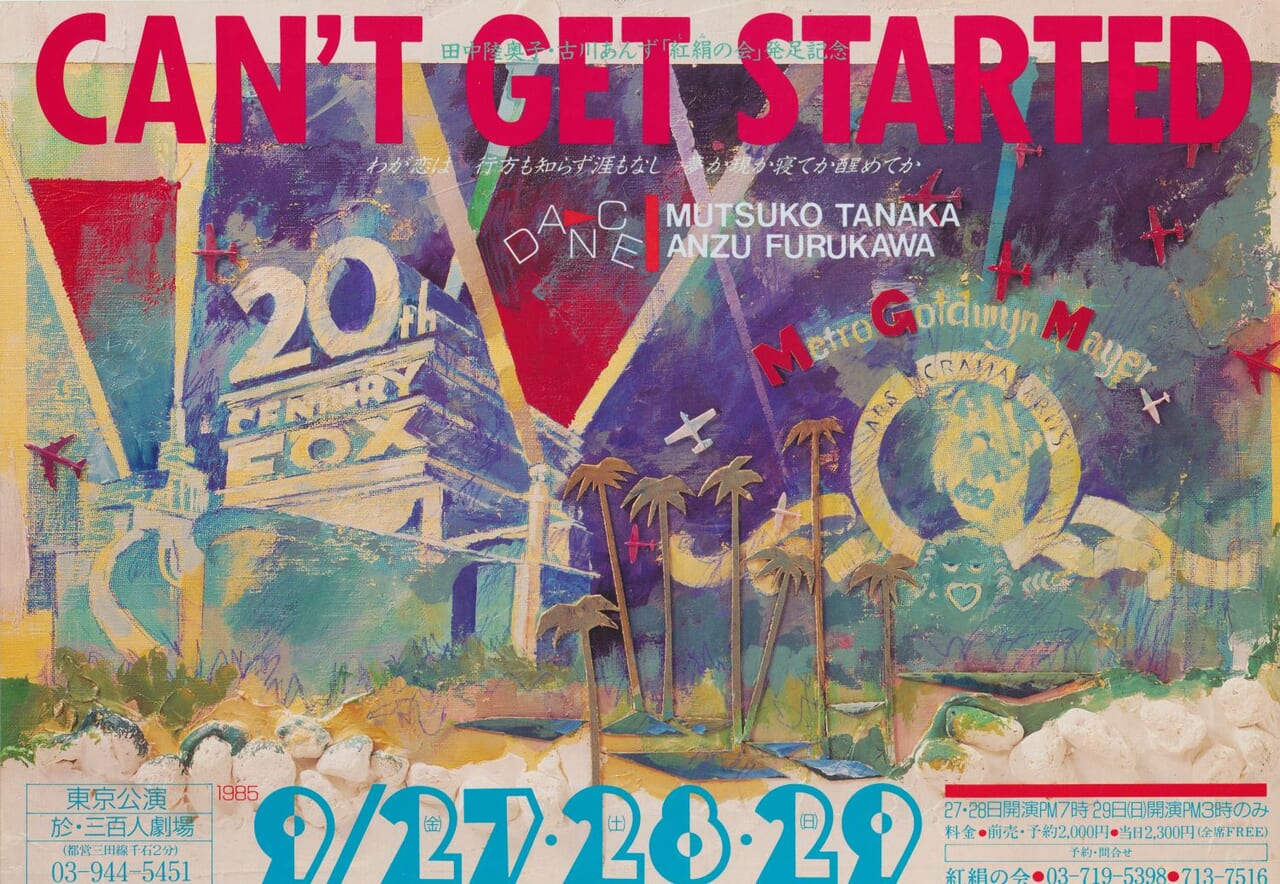

Can’t Get Started

大駱駝艦の女舞踏手として70年代を共に過した田中陸奥子と古川あんずによる「紅絹(もみ)の会」発足記念公演。「紅絹」とは、 緋紅色に染めた極薄の平絹で、べにばなを揉んで染めることからその名がある。チラシには、アイラ・ガーシュインが作詞した「言い出しかねて(I can't get started)」の訳詞が掲載されている。

- 上演団体 / 個人

- 古川あんず

- 演出 / 振付

- 古川あんず、田中陸奥子

- 会場

- 三百人劇場

- 上演年

- 1985

-

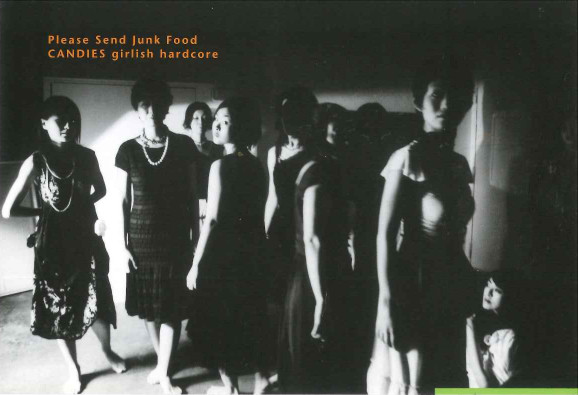

CANDIES girlish hardcore

初の海外ツアー作品。2006年1月、イギリスのカーディフでワールドプレミアを果たし、ロンドン、北米ポートランド、ニューヨークへとツアーを遂げ、2007年3月には、東京と大阪で凱旋公演をした。

本編は、ニューヨーク、ジャパンソサエティ上演の時の記録。当時の指輪ホテルは、女性パフォーマーのみで構成される作品群が多く、死生観、社会観、世界観のあり方を、女性の生活史を通して提示していた。ツアー先の観客からは、「Mean Girls!」や「Stunning!」と声をかけられ、斬新なビジュアルにも注目された。

- 上演団体 / 個人

- 指輪ホテル

- 演出 / 振付

- 羊屋白玉

- 会場

- ジャパン・ソサエティ(ニューヨーク)

- 上演年

- 2006

-

Caddy! Caddy! Caddy! – ウィリアム・フォークナー・ダンスプロジェクト

2009 スピリット&プレース フェスティバル参加作品。

「Caddy! Caddy! Caddy!」は、フォークナーの小説『響と怒り』、『アブサロム、アブサロム!』、短編小説『エミリーへのバラ』の抽象的な描写を題材にしたライブサウンドスコアとダイナミックなインスタレーションを伴う作品です。

ダンスは、閉塞感、束縛、悲しみ、孤独、勇気を表現します。最終的には、ステージが無数の光の色の糸が空間に広がる息をのむようなフィナーレへと展開します。シンプルな照明の変化が、容赦ない時間の荒廃が人の存在(踊り)に干渉し、暗闇は語り、すすり泣き、笑いを伴った物語のリズムを照らします。

フォークナーの物語は、さまざまな声が合唱的に交錯し、非線形の複合体を形成します。これは、輪郭のぼやけた豊かな生命の原初の記憶であり、微妙な本質を喚起し、時間の認識を伴ったダンス作品として提示されます。

2007年3月1日 Los Angelesにて初演。

上演歴:

2007/3/1(Thu)~2007/3/5(Mon)REDCAT(アメリカ合衆国カリフォルニア州)

2009/11/8(Sun)~2009/11/8(Sun)The Toby (インディアナポリス美術館トビアス劇場)(アメリカ合衆国)

2016/11/5(Sat)~2016/11/6(Sun)ハマー美術館(アメリカ合衆国カリフォルニア州)

- 上演団体 / 個人

- 小栗直之

- 演出 / 振付

- Oguri

- 会場

- REDCAT、The Toby (インディアナポリス美術館トビアス劇場)、ハマー美術館

- 上演年

- 2007

-

奇妙な魚

エディンバラ・フェスティバル・フリンジ参加作品。

「Curious Fish - 奇妙な魚」は2001年、サンフランシスコ舞踏フェスティバルにて初演。その夏のエジンバラ・フェスティバル・フリンジで5つ星を獲得した。

このダンス作品は水俣病と水銀中毒に着想を得ている。1970年代、日本では多くの場所で高度経済成長が引き起こした深刻な環境汚染に見舞われていた。ひどい悲劇の中、特に河や海は奇形の魚であふれた。猫や犬や鶏はそんな魚を食べ、死のダンスを踊った。そして人間もそれを口にしたのだ。この断片的ダンス作品はヒトになれなかった魂たち、この世に生まれ出ることが叶わなかった命へのレクイエムである。

- 上演団体 / 個人

- 桂勘

- 演出 / 振付

- 桂勘

- 会場

- ガレージ劇場(スコットランド)

- 上演年

- 2000

-

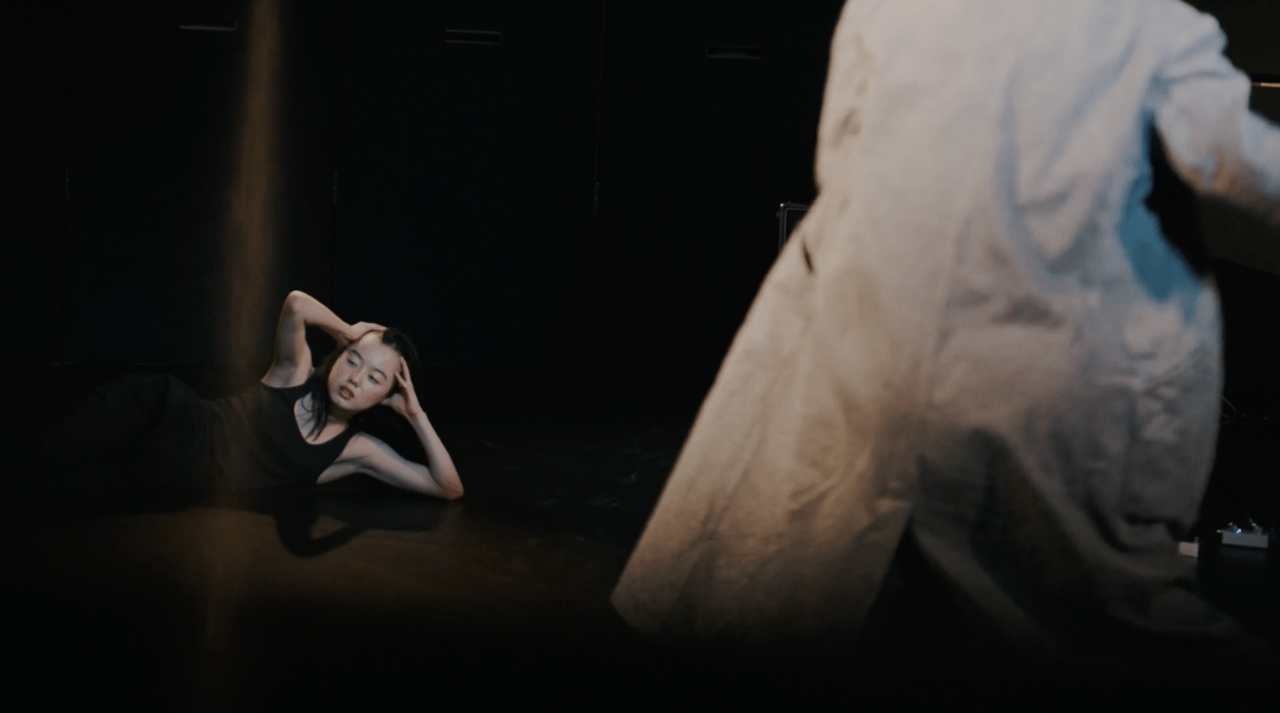

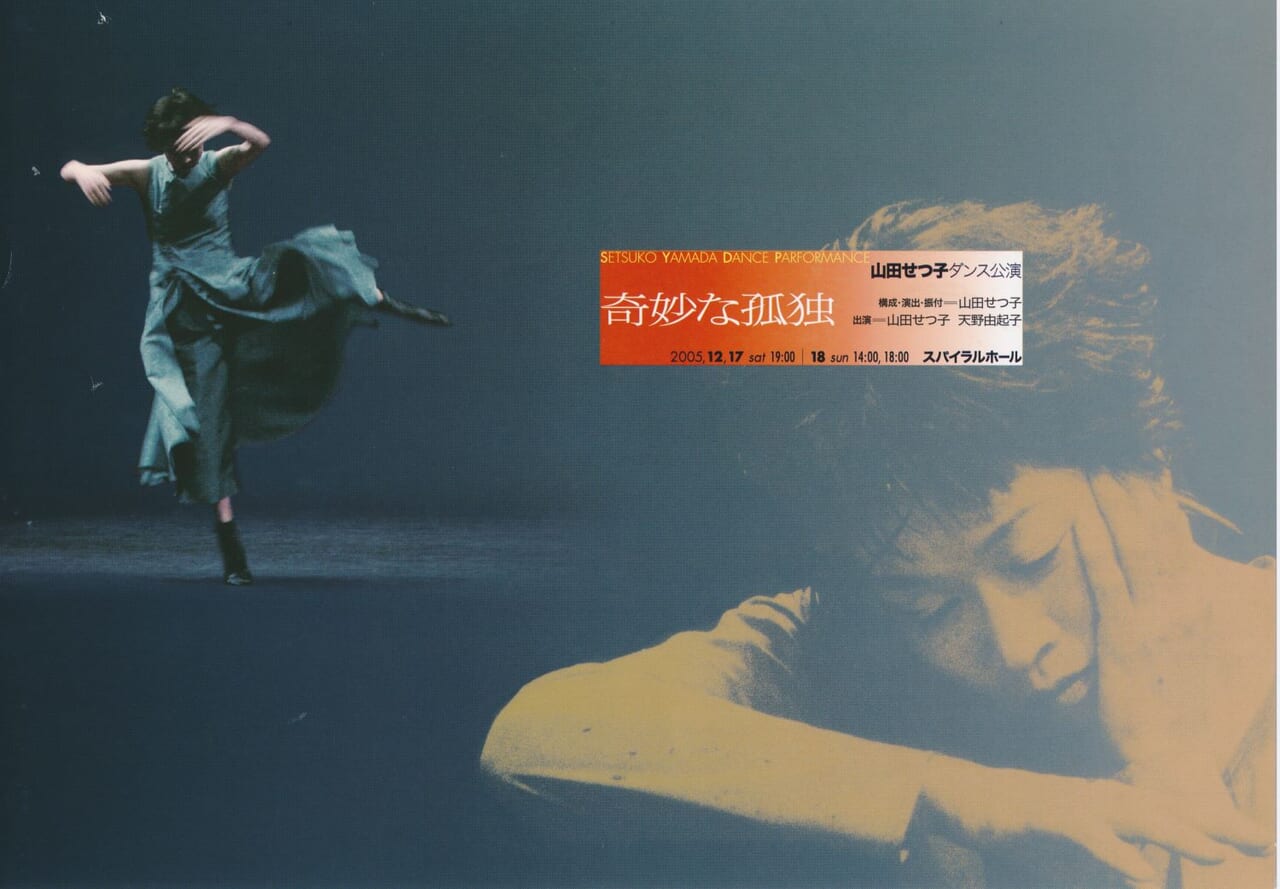

奇妙な孤独

一人の女と一人の少女が、出会い、互いの分身であるように、2本の樹木の上に横たわり、時を過ごす。眠り、言葉を交わし、外界へのイメージを広げる。ここはどこなのか、聞こえる声が時間を呼び起こす。孤独だけれど満たされている二人の遊びは、人の根源的な信頼と出会いを育て、この奇妙で孤独な遊びが世界へのドアを開けていく。

- 上演団体 / 個人

- 山田せつ子

- 演出 / 振付

- 山田せつ子

- 会場

- スパイラルホール

- 上演年

- 2005

-

希望

昭和61年度文化庁芸術祭参加作品。

開けてはいけない箱を誘惑に負けて開けてしまったパンドラ。箱から飛び出した災いと希望が現代の芸能界を舞台に繰り広げられる。

不幸、病気、欲望、絶望、嫉妬などさまざまな災いに見舞われる人々。

どん底まで落ちた人々にも最後の最後には必ず希望がある。

それぞれの災いを乗り越えて希望へとたどり着く人々。

- 上演団体 / 個人

- 若松美黄・津田郁子自由ダンス

- 演出 / 振付

- 若松美黄、津田郁子

- 会場

- 読売ホール

- 上演年

- 1986

-

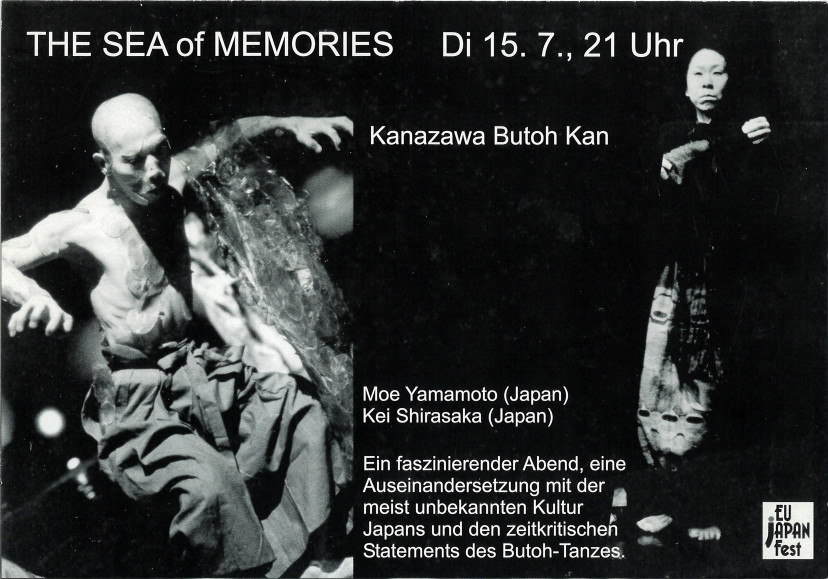

記憶の海 (The Sea of Memoriz)

第12回グラーツ国際ダンスシアターフェスティバル参加作品。人は誰でもこの世を去る時二つのタイプに分かれます。憎しみを持ってこの世とお別れをする場合と、いろいろあったけど水に流して楽しい思い出だけに包まれようとする場合に分かれます。実は人は記憶を書き換えるらしいのです。書き換えられ離れていた二人の心の溝も埋まり、この世を離れる時二人の蟠りは無くなっているです。

- 上演団体 / 個人

- 金沢舞踏館

- 演出 / 振付

- 山本萌、白榊ケイ

- 会場

- Theater im Palais(オーストリア)

- 上演年

- 2003

-

Foi Carmen Miranda -カルメン・ミランダ 大野一雄へのオマージュ

サンパウロを拠点に活動する現代演劇のリーディングカンパニー「テアトロ・マクナイマ」のダンスシアター。テアトロ・マクナイマ主宰のアントゥネス・フィーリョと大野一雄とは、1980年にナンシー国際演劇祭で互いの作品に感動して以来、生涯にわたり深い交流があった。この作品は「大野一雄へのオマージュ」として、20世紀ブラジルの最も著名な歌手で映画俳優のカルメン・ミランダを通して、大野一雄の芸術を照射する。少女のカルメン、若いカルメン、中年のカルメン、老いたカルメンを女性ダンサーたちがそれぞれ演じた。27日の千秋楽にはカーテンコールで車椅子の大野一雄が登場した。

ー大野一雄フェスティバル関連プログラム

- 上演団体 / 個人

- 大野一雄舞踏研究所

- 演出 / 振付

- アントゥネス・フィーリョ

- 会場

- BankART Studio NYK

- 上演年

- 2005

-

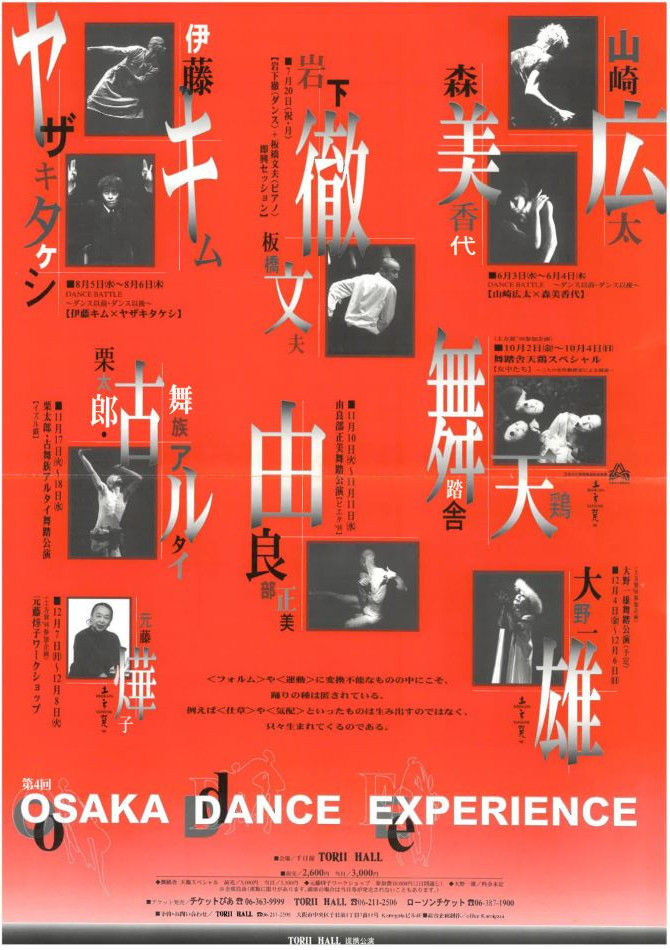

身体の話 / 肉の言い訳

第4回OSAKA DANCE EXPERIENCE・DANCE BATTLE ~ダンス以前・ダンス以後~参加作品。

伊藤キム「身体の話」:

ひとつの身体から、様々な質感が次から次へと現われてえは消えていく、その変化の面白さ。機械的で硬質なもの、水のように滑らかな動き。空気のように漂う等々。伊藤キム独特のシャープで流れるような動きを存分に折り込んだ、即興性の強いソロ作品。

ヤザキタケシ「肉の言い訳」:

理性と本能、笑いと怒り、緊張と緩和、まじめと不まじめ、自己と非自己、芸術性と娯楽性。様々なバトルが繰り返される一個の肉の悲しくおかしい物語。

- 上演団体 / 個人

- TORII HALL

- 演出 / 振付

- 伊藤キム / ヤザキタケシ

- 会場

- TORII HALL

- 上演年

- 1998

-

神居 ーカムイー 石を狩り空を知る

五井輝独舞公演。2008年5月に死去した五井の遺作。白い石をいくつもいくつも荷車に積み曳いてゆく姿が印象を残した。チラシには、「Don't cry boy- Last round」とある。

- 上演団体 / 個人

- 五井輝

- 演出 / 振付

- 五井輝

- 会場

- テルプシコール

- 上演年

- 2007

-

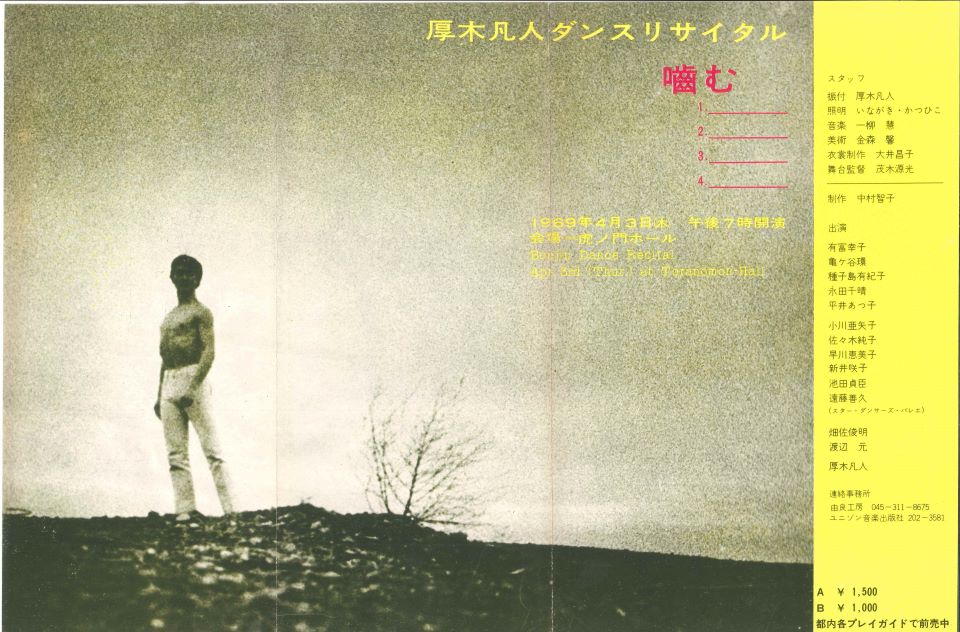

噛む

厚木凡人ダンスリサイタル。ポストモダンダンス台頭のニューヨークから帰国後の第一作目で、全4章約1時間15分の作品。第一回批評家協会賞受賞。

公演プログラムには、次の文章が掲載されている。

豪華で荒涼たるショーウインドーのそばを押し流されていく生命/凍りついたショーウインドーのガラス

生命の精神部分は/水アカのように遊離し/脱出する

噛むということは/殺害行為/噛む/噛みつづける/噛みつづけている間 服を着ていすに腰かけ/ナプキンで口を拭く

- 上演団体 / 個人

- 厚木凡人

- 演出 / 振付

- 厚木凡人

- 会場

- 虎ノ門ホール

- 上演年

- 1969

-

花粉革命

第 12 回日本ダンスフォーラム賞受賞。

2001年にシアタートラムで初演され、海外でも高い評価を得た舞踏家・笠井叡の独舞の代表作『花粉革命』。同作を、息子である笠井瑞丈の身体で再演した。上演の度に、演出・振付に手を加え、熟成されてきた作品を、次代の表現者に引き継ぐ試み。

参加フェスティバル:

2018年1月4日・5日 コンテンポラリー・ダンス・フェスティバル:日本と東アジア ジャパンソサエティ ニューヨーク

2020年3月 メルボルン公演

2022年 第4回HOTPOT東アジア•ダンスプラットフォーム

- 上演団体 / 個人

- 天使館

- 演出 / 振付

- 笠井叡

- 会場

- シアタートラム

- 上演年

- 2017

-

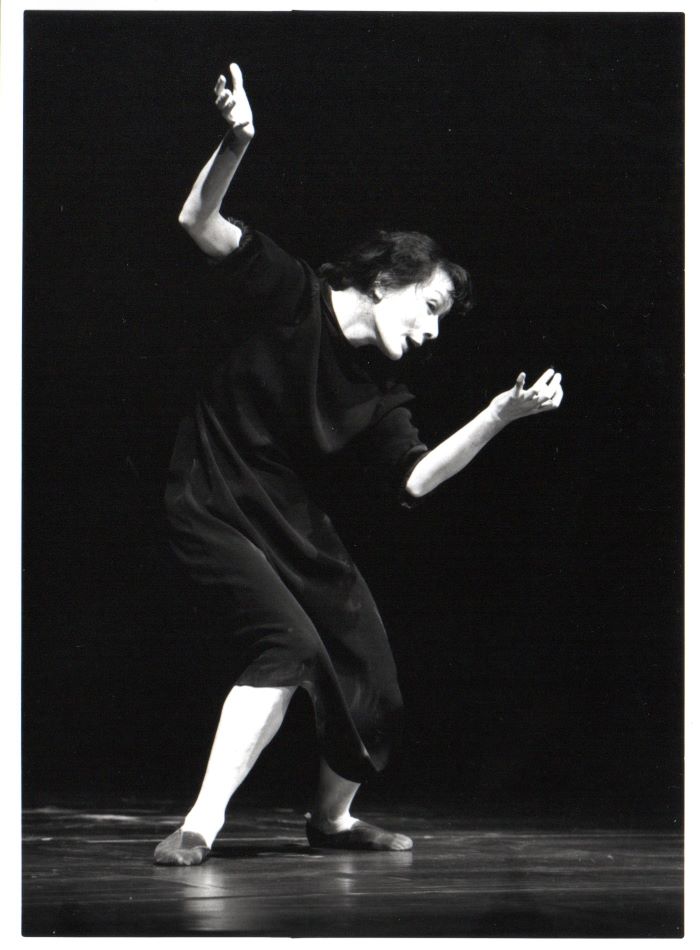

彼女

第15回国際マイムフェスティバル(フランス・ペリグー)参加作品。音楽はマリア・カラスとバッハのアレンジのみで構成。

「肉体の絶対的なコントロール、その信じ難い力と同時に肉体の極限的な脆さをも示す」(フェスティバルアートディレクター ペーター・ビュ / 「フィガロ紙」1997/8/7)、「数光年分のステレオタイプを持つ女性像、それをすみずみまで探索する。誰もがそこに居合わせる。驚くべき方法で全身を変貌させながら心の状態を語る」(「デュ・テアートル」1997/秋号 NO.18)と評され、6か国25回巡演。

- 上演団体 / 個人

- 上杉満代

- 演出 / 振付

- 上杉貢代

- 会場

- パラス劇場(フランス)

- 上演年

- 1997